川北朝鄰(かわきたともちか 1840-1919)

川北朝鄰の所属した陸地測量部は、幾つかの統廃合を経て、明治21年 5月に創設される。当時の「三五會誌」、「測図研究會記事」、「三五會々報」といった部内研究誌を見ると、陸地測量師は厳しい自然や戦地での苦境と戦いながらも技術を習得し、それでもなお文化や芸術にも興味を示し仕事に邁進している様子がうかがい知れる。

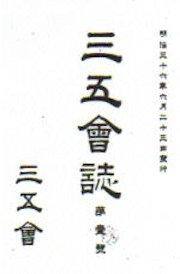

「三五會誌」は、明治36年 6月23日に第一号が発行され、川北朝鄰編纂主任が発刊の辞を述べている。「明治35年 4月12日、学術研究並びに僚友の親睦の目的を以て三五会を組織し、会誌を発行する。誌中記する処は、陸地三角測量の研究を基とし、本邦の地理の景況を記述し、あるいは漫録(随筆)を登載して知識を交換し、道を楽しむ機関とする」とある。また、「測図研究會記事」は明治37年1月1日に、「三五會々報」は、明治39年 3月に、いずれもほぼ同様の趣旨で第一号が発行され、すべて川北朝鄰が発行責任者である。

川北は天保11年(1840)江戸市ヶ谷に生まれた。幼いときから数学を好み、村瀬孝亭らに学んで、自ら塾を開き数学書を著した。その後、陸軍兵学校に奉職し、数学教官となったのち、一時静岡師範学校などを経て、陸軍参謀本部に入り(明治19、20年?)、明治41年に退官した。

陸地測量部の明治40・41年の編成表によると、川北朝鄰は三角科第一班整理掛の陸地測量手である。多少職務と関連していたのかもしれないが、持っていた才能を発揮して永年その任にあたったようである。

残された報告によると、「在官中は「三角測量之沿革」を調査し、永くその事績を伝えようと、公務の余暇を以て、その編纂に着手し、以来15年間日夜、辛苦精励して遂に四十八冊にも及ぶ大作を作成した。」とある。また、「・・・・翁は旧幕臣であって、練武の傍ら算数の術を究め、遂に和算の大家関孝和先生の始めた関流の正統を引継ぎ、数学に関する著書も多く、また数十年に渉る氏の日記は有益な参考書である。後年、数学に関する古文書の多数を帝国大学に寄贈した」ともある。それらの著書は、「洋算発微」(明治5年)であり、和算史の「数学起源」、和算家の伝記「本朝数学家小伝」である。

彼が編集者を務めた研究誌のお陰で、当時の測量師の素顔を今も見ることができる。

- かわきたともちかのページへのリンク