舌骨

【英】:Os hyoideum,Hyoid bone

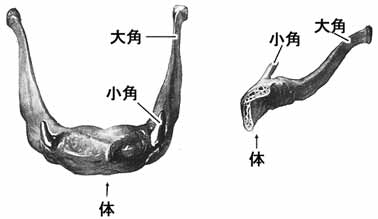

下顎骨と喉頭との間で舌根部にある独立したU字形の小骨である。体、大角、小角を有する。体は舟の形を呈し、膨隆部が前方を、陥凹部が後方を向いている。前面には十字形の隆線があり、これにより4区画に分けられている。上区には外側に舌骨舌筋、内側にオトガイ舌筋がつき、下区には外側に肩甲舌骨筋、内側に胸骨舌骨筋がつく。大角は体の外側端から後上方に延びる骨片で、その先端はは肥厚する。小角は体と大角の結合部から円錐形を呈して後上方に着きだし、その先端は茎突舌骨靱帯によって側頭骨茎状突起と連結する。この靱帯はまれに骨化することがある。舌骨は系統発生的に鰓の骨格の一部に相当するもので、舌骨体の上部、小角、茎突舌骨靱帯および側頭骨茎状突起が第2臓弓軟骨、舌骨体の下部と大角が第3臓弓軟骨に由来する。Hyoideumはギリシャ語のυ(hy)に似た(eidos)という意味の形容詞。なお日本語の「舌骨」はドイツ名Zungenbeinの直訳であるが、この骨は舌の根もと(舌根)に存在して、筋肉を介して舌と密接な関係がある。

舌骨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/10/08 22:42 UTC 版)

|

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。

|

| 骨: 舌骨 | |

|---|---|

| 名称 | |

| 日本語 | 舌骨 |

| 英語 | hyoid bone |

| ラテン語 | os hyoideum |

| 画像 | |

| アナトモグラフィー | 三次元CG |

| 関連情報 | |

| MeSH | Hyoid+Bone |

| グレイ解剖学 | 書籍中の説明(英語) |

舌骨(ぜっこつ、英語: Hyoid bone、ラテン語: Os hyoideum)とは、四肢動物において、祖先の魚類の鰓弓構造に由来する骨である。

ヒトの舌骨は、下顎と咽頭の間に存在するU字形をした骨である。他の骨と関節がない[1]人間の首の骨で、首の筋肉によって支持され、舌根を支持する。蹄鉄型をしており、茎突舌骨靱帯によって、側頭骨の茎状突起の先端につるされている。

楕円船形をした体と、体の前面左右両側に付属した2個の小角、小角と体の隣接部から後上方に左右に細長く伸びる2個の大角によって構成されている[1]

英名であるHyoid boneは、現代ラテン語のhyoīdēsから名付けられた。ギリシャ文字の大文字Υ(Upsilon)がUそのものを表し、またyとhyもUを意味する。英語hyoid、フランス語hyoïdeを経て現代ラテン語hyoīdēsからとられ、これはhyのような形をしたという意味となり、つまり、大文字Uのような形をしたという意味を表す[2]。

構造

体

体は中央にある四角形の部分である。

前面は前上方に凸型であり、その上半分でわずかに下向きの凸状を持つ顕著な斜走隆線が交差する。そして多くの場合、中央の垂直隆線が体を左右に分割する。横線より上の垂直隆線は大部分の標本で確認できるが、下ではごくわずかな標本でのみ明らかである。斜走隆線の上部と下部の大部分の範囲にオトガイ舌骨筋が停止する。舌骨舌筋の起始はオトガイ舌骨筋停止部の側部に刻み目をつける。斜走隆線の下に顎舌骨筋、胸骨舌骨筋、肩甲舌骨筋が停止する。

後面は後下方になめらかな凹面で、甲状舌骨膜と大量のゆるい疎性結合組織にて喉頭蓋から分離されている。a bursaは舌骨と甲状舌骨膜の間に入る。

上縁は丸く、甲状舌骨膜といくらかのオトガイ舌筋の腱膜の繊維が付く。

下縁は平均的に胸骨舌骨筋、その横の肩甲舌骨筋、場合によっては甲状舌骨筋の一部が停止する。また、Levator glandulæ thyreoideæが存在するときはここにつく。

若い頃は側面の大角との連結部は、軟骨結合となっているが、中年以降では骨となっている。

大角

大角とは、体の両側から後ろに伸びる部分で、縦に長い扁平で、後ろの方に行くに従い細くなっている。両端は側方hyothyroid靭帯に繋がる結節で終わっている。その上面はその両端の境界に似てざらざらしている。これは筋肉が接続するためである。この筋肉のうち最大のものは、角の長さ方向全体に渡って伸びる舌骨舌筋及び咽頭収縮筋mediusである。顎二腹筋と茎突舌骨筋は、体と角の接続部の近くの前側で小さく交差している。甲状舌骨膜が体の中央部に接続しており、体の両側の前側で甲状舌骨筋と交差している。

小角

小角は左右に一対有る小さな上向きの円錐形で体と大角の間の連結部に付いている[1]。線維組織により体につながっており、場合によっては大角と明確な可動結合関節によって結合している。これは通常、一生を通じて存続するが、強直する事もある。

小角は体の斜走隆線の線上に位置し、形態的に連続しているように見える。角の頂点は茎突舌骨靱帯が付く。小角舌筋は底の内側から起こる。

機能

舌骨は多くの哺乳類に存在し、舌・咽頭・喉頭を相互に支持して並置することで、これらの構造の運動に多様性をもたらす[3]。生物における喉頭の下降はヒトに特有ではなく[4]、また喉頭が低位であること自体は広範な音声の産生を保証しない。実際、喉頭がより低い男性が、女性や幼児よりも多様な音を産出するわけではない。ネアンデルタール人の喉頭位置はヒトと異なるが、発話音の産生に対する不利を意味しなかった[5]。イスラエルのケバラ洞窟で発見された、現生人類に類似した形態のネアンデルタール人の舌骨は、彼らが下降した喉頭をもち、人間に近い発話能力を有した可能性を示唆すると報告された[6]。ただし、舌骨の形態は喉頭位置を直接示す指標ではないとする見解もある。

近年の研究は、舌骨が嚥下能力に重要な影響を与える可能性を示しており、哺乳類の舌骨は授乳(乳汁の吸啜)の発達と併行して進化し、乳児の哺乳を可能にしたと仮説化されている[7]。これらの検討に際しては、頭蓋底・下顎骨・頸椎、ならびに頭蓋基準平面を考慮する必要がある[8][9]。

筋付着

舌骨には多数の筋が付着する[10]。

上方

下方

-

頸部の筋肉・側面

臨床的意義

舌骨は呼吸・嚥下・発声など複数の生理機能に重要である。睡眠中の上気道開存性の保持[11][12]、ひいては閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSA:睡眠中に上気道が反復的に虚脱する病態)の発症・治療とも深く関わると考えられている。多くの研究により、舌骨の位置がより下方であるほど閉塞性睡眠時無呼吸症候群の存在および重症度と強く関連することが示されている[13][14]。また、舌骨の運動は上気道の性質に寄与すると考えられ、コンピュータ・モデルのシミュレーションでも近年実証されている[15]。気道容積の増大・改善を目的とする外科的手技として、舌骨サスペンションが行われることがある。

解剖学的位置関係から、舌骨は骨折しにくい。成人の他殺が疑われる場合、舌骨骨折は絞殺を強く示唆する所見である。一方、小児・思春期では骨化が未完成で柔軟性が高いため、絞扼によっても舌骨骨折は生じにくい。

骨化

舌骨は体が二つと大角、小角それぞれ一つずつの合計6ヶ所から骨化する。大角の骨化は出生直前に始まり、体ではその直後に、小角は出生後1年から2年後に始まる。

骨折

舌骨はその位置のため、骨折を起こしにくい。異状死の場合、舌骨の骨折は絞殺の強い徴候である。

脚注

- ^ a b c 森ら, p.95

- ^ “ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY”. ONLINE ETYMOLOGY DICTIONARY. 2018年12月5日閲覧。

- ^ Nishimura, T. (2003). "Descent of the larynx in chimpanzee infants". Proceedings of the National Academy of Sciences. 100 (12): 6930–6933. Bibcode:2003PNAS..100.6930N. doi:10.1073/pnas.1231107100. PMC 165807. PMID 12775758. Descent of the larynx in chimpanzee infants

- ^ Nishimura, T.; et al. (2006). "Descent of the hyoid in chimpanzees: evolution of face flattening and speech". Journal of Human Evolution. 51 (3): 244–254. Bibcode:2006JHumE..51..244N. doi:10.1016/j.jhevol.2006.03.005. PMID 16730049.

- ^ Boë, L.J.; et al. (2002). "The potential of Neandertal vowel space was as large as that of modern humans". Journal of Phonetics. 30 (3): 465–484. doi:10.1006/jpho.2002.0170.

- ^ Arsenburg, B. et al., A reappraisal of the anatomical basis for speech in middle Paleolithic hominids, in: American Journal of Physiological Anthropology 83 (1990), pp. 137–146.

- ^ Fitch, Tecumseh W., The evolution of speech: a comparative review, in: Trends in Cognitive Sciences, Vol. 4, No. 7, July 2000 ("Archived copy" (PDF). Archived from the original (PDF) on 2007-08-09. Retrieved 2007-09-09.)

- ^ Granat; et al. (2006). "Hyoid bone and larynx in Homo. Estimated position by biometrics". Biom. Hum. Et Anthropolol. 24 (3–4): 243–255.

- ^ Boë, L.J.; et al. (2006). "Variation and prediction of the hyoid bone position for modern Man and Neanderthal". Biom. Hum. Et Anthropolol. 24 (3–4): 257–271.

- ^ Shaw, S. M.; Martino, R. (2013). "The normal swallow: muscular and neurophysiological control". Otolaryngol Clin N Am. 46 (6): 937–956. doi:10.1016/j.otc.2013.09.006. PMID 24262952.

- ^ Amatoury, J; Kairaitis, K; Wheatley, JR; Bilston, LE; Amis, TC (1 April 2014). "Peripharyngeal tissue deformation and stress distributions in response to caudal tracheal displacement: pivotal influence of the hyoid bone?". Journal of Applied Physiology. 116 (7): 746–56. doi:10.1152/japplphysiol.01245.2013. PMID 24557799.

- ^ Amatoury, J; Kairaitis, K; Wheatley, JR; Bilston, LE; Amis, TC (1 February 2015). "Peripharyngeal tissue deformation, stress distributions, and hyoid bone movement in response to mandibular advancement". Journal of Applied Physiology. 118 (3): 282–91. doi:10.1152/japplphysiol.00668.2014. PMID 25505028.

- ^ Sforza, E; Bacon, W; Weiss, T; Thibault, A; Petiau, C; Krieger, J (February 2000). "Upper airway collapsibility and cephalometric variables in patients with obstructive sleep apnea". American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. 161 (2 Pt 1): 347–52. doi:10.1164/ajrccm.161.2.9810091. PMID 10673170.

- ^ Genta, PR; Schorr, F; Eckert, DJ; Gebrim, E; Kayamori, F; Moriya, HT; Malhotra, A; Lorenzi-Filho, G (1 October 2014). "Upper airway collapsibility is associated with obesity and hyoid position". Sleep. 37 (10): 1673–8. doi:10.5665/sleep.4078. PMC 4173923. PMID 25197805.

- ^ Amatoury, J; Cheng, S; Kairaitis, K; Wheatley, JR; Amis, TC; Bilston, LE (2016). "Development and validation of a computational finite element model of the rabbit upper airway: simulations of mandibular advancement and tracheal displacement". J Appl Physiol. 120 (7): 743–57. doi:10.1152/japplphysiol.00820.2015. hdl:1959.4/unsworks_42699. PMID 26769952.

参考文献

- 原著 森於菟 改訂 森富「骨学」『分担解剖学1』(第11版第20刷)金原出版、東京都文京区、2000年11月20日、19-172頁。ISBN 978-4-307-00341-4。

関連項目

外部リンク

- 舌骨 - 船戸和弥のホームページ

舌骨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/06 22:27 UTC 版)

セラムには現代のゴリラなどに似た舌骨も残っていた。舌骨は頭蓋骨に固着していないことから、古い化石人骨で残っていることはほとんどない。全身骨格の40%が残っているといわれたルーシーや、66%が残っているトゥルカナ・ボーイにも舌骨は残っておらず、従来の最古記録はイスラエルで発見されたネアンデルタール人骨(約6万年前)であった。そのネアンデルタールの舌骨は現代人のものと酷似していたが、それよりも古いホミニンでの構造は不明だった。 発見者のアレムゼゲドは、彼女の発声はチンパンジーの鳴き声のようなものだったのではないかと推測している。舌骨はかつてその個体の言語能力を推測する要素とされていたが、それについては否定的な見解も出されている。ただ、いずれにしても、舌骨が残っていることは、セラムの保存状態の良さを示す傍証といえる。

※この「舌骨」の解説は、「セラム」の解説の一部です。

「舌骨」を含む「セラム」の記事については、「セラム」の概要を参照ください。

「舌骨」の例文・使い方・用例・文例

舌骨と同じ種類の言葉

- >> 「舌骨」を含む用語の索引

- 舌骨のページへのリンク