惑星探査機打ち上げ競争

1960年ごろから人工衛星や有人飛行と同時に進められた惑星探査計画

アメリカと旧ソ連は、人工衛星や月探査機に続いて有人飛行の打ち上げを計画していましたが、それと同時に進められたもう1つの計画は、惑星探査計画です。1960年ごろから両国は、金星や火星に探査機を送るために、さまざまな努力を重ねました。

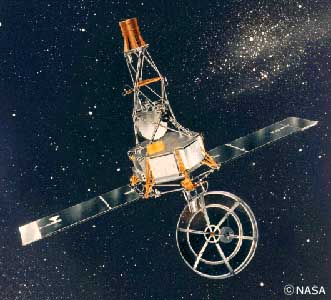

1962年8月27日に打ち上げられたアメリカの金星探査丘マリナー2号」

アメリカはバイキング1号、バイキング2号で火星探査に大きな成果

火星の探査では、旧ソ連はあまり多くの観測成果をあげられませんでした。それに対してアメリカは1964年に打ち上げた火星探査機は失敗したものの、その後1975年までに7機の探査機を打ち上げて写真撮影などに成功しました。

なかでも1975年に打ち上げたバイキング1号とバイキング2号は、1年近い飛行のあと、火星表面に軟着陸(なんちゃくりく)し、生物の存在を確かめるための実験をおこないました。生物は発見できませんでしたが、その観測成果はたいへん大きいものでした。

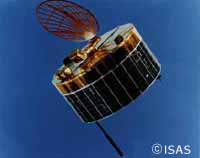

1970年、旧ソ連のベネラ7号がはじめて金星への軟着陸に成功

金星は約1年7ヵ月ごとに地球に近づくので、このときが探査機を打ち上げるチャンスです。1961年2月に旧ソ連が、そして1962年7月にはアメリカがそれぞれ金星探査機を打ち上げましたが、いずれも失敗でした。その後も米ソは多くの金星探査機を打ち上げました。はじめて金星の軟着陸に成功したのは、1970年に打ち上げた旧ソ連のベネラ7号です。ベネラ7号はいろいろな観測データを送ってきましたが、それによると金星の表面は470度でした。

80年代以降は国際協力による探査計画で数々の成果

水星、木星、土星、天王星、海王星などの探査は、アメリカがパイオニア10号(1972年)、パイオニア11号(73年)、ボイジャー1号、ボイジャー2号(1977年)を打ち上げて、多くの観測成果を残しました。これらの探査機は冥王星の軌道(きどう)を越え、現在も宇宙を飛んで探査を続けています。また、1984年から1985年にかけて5機のハレー彗星(すいせい)探査機が、旧ソ連、欧州宇宙機関、日本から打ち上げられましたが、この大きな国際協力探査計画は数々の成果をあげました。

- 惑星探査機打ち上げ競争のページへのリンク