ロータリーエンジン

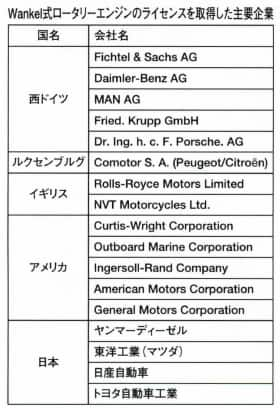

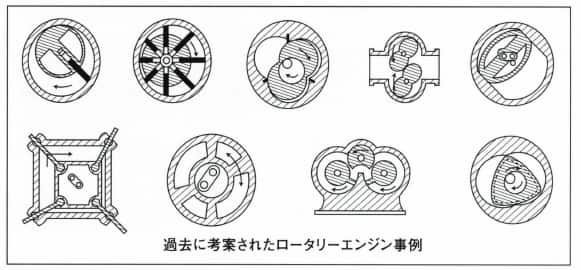

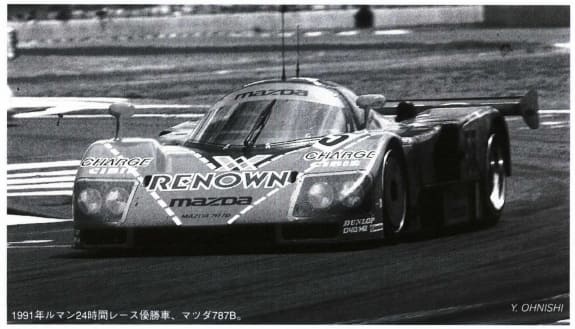

クルマのほか、多くの動力源として使われている内燃機関は、筒状のシリンダー内を往復するピストンによって、2または4ストロークサイクルの作動容積変化を形成させる、いわゆる“レシプロ”(reciprocating engine)であり、作動ガスの膨張圧力を受けるピストンがクランク機構を介し、出力軸にトルクを発生させている。これに対し、膨張ガス圧を直接回転カに変換するエンジンをロータリーエンジンと呼び、バンケル式ロータリーエンジンが唯一実用化されている。古くは往復運動機構をきらった技術者たちが、伸縮する摺動子をもったベーンタイプやルーツブロアタイプなどを考案したが、実用化には至らなかった。このうち2節トロコイド形状のハウジング内を3つの頂点をもつローターが遊星運動し、4ストロークサイクルを形成する方式のエンジンがE.H.Felix Wankel博士(西ドイツ、1902~1988年)により考案され、まず外周ハウジングも回転するタイプのものをDKM(Doreh Kolben Motoren)という呼称で1957年に発表、次いでハウジング固定タイプのKKM(Kreis Kolben Motoren)が1959年11年に実用化発表され、NSU社が基本特許を取得。ダイムラー・ベンツ、C.S.A(Peugeot/ Citroen)、ロールスロイス、GM、AMC、カーティス・ライト社、日本ではヤンマーディーゼル、東洋工業(現マツダが61年にライセンス取得)、日産自動車、トヨタ自動車など各社がライセンスを受け、本格実用化に向けてしのぎを削った。NSU社が64年シングルローターのプリンツ・スパイダーを発売、これが実用化第1号車である。その後67年5月、マツダが2ローターのコスモ・スポーツ、次いでNSU社がRo-80を発売。68年にはダイムラー・ベンツ社がC-111という3ローターのミッドシップスポーツカーを発表して話題をまいたが、発売には至らなかった。最終的にマツダが研究開発を続けて本格量産化に唯一成功、数度にわたる排出ガス規制強化、燃費基準強化を克服しながら多数のモデルに搭載、2003年発売のマツダRX-8のサイドポート排気方式をもった2ローターNAの“RENESIS”に至っている。また、1991年のルマンで日本車唯一のウイナーとなったマツダ787Bは、4ローターNAエンジン搭載車だった。

ロータリーエンジンと同じ種類の言葉

Weblioに収録されているすべての辞書からロータリーエンジンを検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

全ての辞書からロータリーエンジン

を検索

全ての辞書からロータリーエンジン

を検索

- ロータリーエンジンのページへのリンク