ガレノス【Klaudios Galēnos】

ガレノス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/16 04:27 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2015年11月)

|

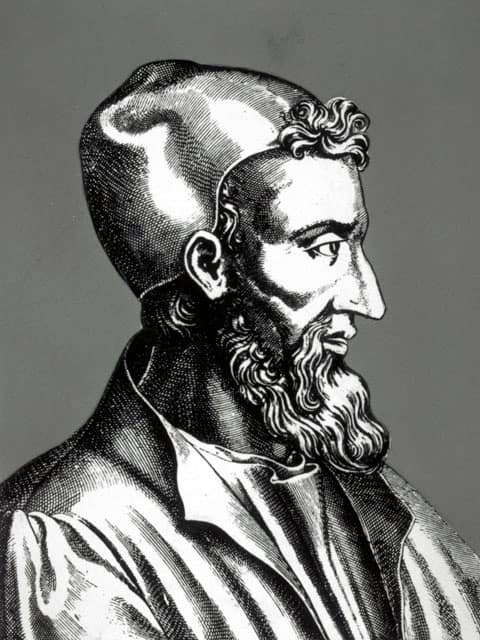

ピエール・ロッシュ・ヴィニュロンPierre Roche Vigneronによるリトグラフ(1865年、パリ)

ガレノス(希: Γαληνός, 129年頃 - 200年頃)は、ローマ帝国時代のギリシャの医学者。臨床医としての経験と多くの解剖によって体系的な医学を確立し、古代における医学の集大成をなした。彼の学説はその後ルネサンスまでの1500年以上にわたり、ヨーロッパの医学およびイスラームの医学において支配的なものとなった[1]。なお、ラテン語ではクラウディウス・ガレヌス (Claudius Galenus) と呼ばれるが、「クラウディウス」に対応する名 (forename) はギリシャ語文献には見出されず、ルネサンス期以降の文献において見られるようになったものである。

生涯

ガレノスは、裕福な建築家アエリウス・ニコンの息子として、ペルガモンで生まれた。彼の関心は、農業、建築、天文学、占星術、哲学など多岐にわたっていたが、最終的には医学に専念した。

20歳までには、ガレノスは地方の神殿で医学の神アスクレーピオスに仕えるもの (therapeutes) として4年間を過ごした。148年もしくは149年に父が歿した後、彼はスミルナ、コリント、アレキサンドリアなどで12年以上の研究を積んだ。157年にペルガモンに戻ったときには、剣闘士の学校で3年ないし4年間、外科医として勤務した。この時期に、事故・外傷の手当てに関する多くの経験を蓄積した。ガレノスは後に外傷を「体内への窓」と見なした。

ガレノスは目や脳を対象とするものも含めて、技巧に頼った無謀な手術も多く行った。それらは、その後2000年近くにわたり行われることはなくなった。例えば、白内障の手術では、水晶体の内側にまで長い針状の器具を突き通し、ゆっくりと引き抜いた。これは、わずかでもずれれば永遠に失明することになる方法である。もちろん、ガレノスは、他の手法に関しては現代の医療の標準となるものも打ち立てている。

162年にはガレノスはローマに移り、執筆活動や講義、公開解剖などを行った。彼は名医としての評判を得て、顧客にも恵まれた。その中にはコンスルのフラウィウス・ボエトゥスもおり、彼によってガレノスは宮廷に招かれた。そこで彼は皇帝マルクス・アウレリウス・アントニヌスの典医となり、のちにはルキウス・ウェルス、コンモドゥスなども診た。当時ローマ帝国は北東国境をなしていたドナウ川周辺でマルコマンニ戦争を戦っていたが、ガレノスもマルクス・アウレリウスに従って従軍し、軍医を務めた。

ガレノスは主にギリシャ語で語ったという。当時は、医学分野ではラテン語よりもギリシャ語の方が上位と見なされていたのである。しかし、どの学派にも属していなかった彼は他の医師たちと対立し、166年から169年の間にペルガモンに戻ったとされているが、1年後にはマルクス・アウレリウス・アントニヌス帝に呼び出されて再び宮廷に仕えた。マルクス・アウレリウスは長男が死亡したばかりであり、後継ぎとなった息子のコンモドゥスの健康を維持させるためにガレノスをコンモドゥスの侍医とした。コンモドゥスの治世中侍医を務め続け、さらにその後の混乱を勝ち残ったセプティミウス・セウェルス帝の侍医にもなった[2]。192年頃、大火が起きてガレノスの著作のかなりが焼失した。ガレノスは200年頃に没した。

著作と影響

ガレノスは、ヒポクラテスの医学をはるばるルネサンスにまで伝えた。彼の On the Elements According to Hippocrates は、ヒポクラテスの四体液説を叙述している。四体液説は人体が血液、粘液、黒胆汁、黄胆汁から成るとする説で[3]、それらは古代の四大元素によって定義付けられ、かつ四季とも対応関係を持つとされた。彼はこの原理を基にして理論を創出した。しかし、それらは純粋に独創的なものというよりも、ヒポクラテスの人体理論の上に構築されたものと見なしうるものである。

ガレノスの主な著作のひとつとして、17巻からなる『身体諸部分の用途について』がある。ガレノスはまた、哲学や文献学についても執筆し、同じく解剖学についても広く執筆した。彼の全集は22巻にも及び、彼はその生涯のほとんどを通じて、執筆を行っていた[2]。

プラトンにも一致するガレノスの理論は、単一の造物主による目的を持った自然(ギリシャ語physisピュシス、英"Nature" )の創造、を強調した。後のキリスト教徒やムスリムの学者たちが彼の見解を受け入れえた理由がここにある[4]。彼の生命に関する根源的原理は「生気」(プネウマ)であり、後の書き手たちはこれを魂と結びつけた。哲学に関するこれらの作品は、ガレノスの十分に円熟した教養の産物であり、彼は生涯を通じて医学への哲学的要素を強調することを頻りに行った。彼によれば、脳の中の動物精気 (Pneuma physicon) が運動、知覚、感覚を司る。心臓の生命精気 (Pneuma zoticon) が血液と体温を統御する。肝臓にある自然精気が栄養の摂取と代謝を司る。しかし、彼は血よりもむしろ生気が静脈を流れるという生気主義的理論 (Pneumatist theory) には同意しなかった。

ガレノスの知識は、生きた動物を使った臨床実験によって広がりを見せた。その一環として、一度に神経の束を切断するために生きた豚を解剖することを行った。その際に、豚に悲鳴を上げさせないために喉頭の神経を切断したが、この神経は現在、少なくとも英語では「ガレノスの神経 (Galen's nerve) 」とも呼ばれている。彼はまた、腎臓から尿が送られることを見るために生きた動物の尿管を結び、また麻痺を示すために脊髄の神経を切断した。ガレノスは、豚はいくつかの観点から解剖学的に人体とよく似ているということを理由に豚を使う旨を強調していたものの、バーバリーマカク猿や山羊も解剖に使った。しかし、ガレノスは、自身を医学のより職人的な要素とは常に峻別していた。公開解剖は、他の論者たちの理論に対する論駁のためには高い価値のあることでもあったし、古代ローマで学ばれていた医学の主要な手法の一つであった。それは、出席し、しばしば議論に突入する多くの医学生たちにとって、全くの開かれたものであった。

現代から見れば、ガレノスの理論は部分的には正しく、部分的には誤りである。正しいことを示したこととしては、彼は、動脈が運ぶものは生気ではなく血液だということを示したし、神経機能、頭脳、心臓に関する最初の研究も行った。彼はまた、アリストテレスが心は心臓にあるとしたことに対し、心は脳に宿ることも示した。

しかし、現代の視点に照らしたときに、誤りがあることとしては、彼は循環系を認識していなかったし、動脈と静脈がそれぞれ切り離されたシステムであると考えていた。この考えの変更には、17世紀のウィリアム・ハーヴェイを俟たねばならなかった。彼の解剖学的知識の大半は、犬、豚、猿などの解剖に基づいていたために、彼は奇網(Rete mirabile:ラテン語で「驚異の網」の意、有蹄動物がもつ血管の網で一種の熱交換器官)が人体にも具わっていると推測していた[5]。彼はまた、流血の手当てに止血帯を用いることに抵抗し、治療法の一つとして瀉血を盛んに宣伝した。

没後の影響

ガレノス以後、ローマ帝国においては目立った医学の進歩は起きなかった。ローマ帝国が東西に分裂すると、西ローマ帝国領となったヨーロッパにおいてはガレノスの著作はほとんど消失してしまった。西ローマの遺領が混乱を続けた上、ガレノスはギリシア語で著述しており、西ローマ帝国はラテン語圏であったからである[6]。一方で、東ローマ帝国においては政情の安定とギリシア語圏であったことからガレノスの著作は残り、医学の正典となっていった。489年、ネストリウス派がエデッサに開いていた学校が皇帝の命により閉鎖されると、学者たちはサーサーン朝領内へと移住し、ジュンディーシャープールなどでガレノスの医学を伝えた[7]。

イスラム世界への影響

中世イスラム世界の医師たちの多くは、古代ギリシャの業績、特に四体液説のようにガレノスによって説明されたものに頼った[8]。ガレノスのギリシャ語作品の大半は、まずサーサーン朝時代にシャープール1世がイラン南西部のフーゼスターン地方に建設した都市、ジュンディーシャープールにおいてサーサーン朝後期からアッバース朝時代にかけてこの地の大学でネストリウス派の僧侶たちによりパフラヴィー語やシリア語に訳された。フナイン・イブン・イスハークらをはじめとするバグダードの学者たちは、これを他のギリシャ語文献ともどもアラビア語に訳した[9]。特にアッバース朝時代にガレノスの著作の多くがアラビア語へ訳されたが、フナインが編集したガレノスの著作目録には現存するギリシア語文献では散逸したものも含まれており、研究資料として有益とされている。ギリシア語版で失われた著書のなかには倫理学関係のものとして『性格について』などもアラビア語訳が伝わり、ミスカワイヒやその後継者などの倫理学関係の思想に大きく影響を与えている。

他に特筆すべきことは、ヒポクラテス以来の「医学の基礎には哲学が必須である」という考え方が、ガレノスの著作の受容によって後のイスラム世界における医学思想の方向性を決定付けたことである[10]。それらは、アブー・バクル・イブン・ザカリーヤ・アッ=ラーズィー、イブン・スィーナー、マイモニデスらのようなイスラム世界の学者たちの主要な典拠となった。ガレノスの名は、アラビア語では「ジャーリーヌース」として知られており、この名を持つ人々はイスラム世界では彼の末裔であると考えられている。

西欧への再導入

11世紀にはいると、モンテ・カッシーノの修道士だったコンスタンティヌス・アフリカヌスなどによってイスラム医学のテキストがアラビア語からラテン語へと訳されるようになり、ふたたびガレノスの説が西欧にもたらされることとなった[11]。ガレノスは西欧でも医学の正典となり、サレルノ大学やモンペリエ大学、パドヴァ大学といった医学で知られる大学で教えられ、ガレノスの権威は16世紀までの西洋医学を支配した。「ガレノスが全てを書いてくれていた」とされ、解剖学の実践は停滞したし、瀉血は標準的な医療行為となった。こうした権威への最初の真摯な挑戦を行ったのが、16世紀の解剖学者アンドレアス・ヴェサリウスである。彼が1543年に出版した『ファブリカ』(人体の構造)は実際の解剖結果によっていくつかのガレノスの誤りを示した[12]ものの、以後もガレノスへの傾倒は続いた。

日本語訳・研究

- 『ガレノス 自然の機能について』 内山勝利編訳・種山恭子訳、京都大学学術出版会〈西洋古典叢書〉、1998年

- 『ガレノス ヒッポクラテスとプラトンの学説(1)』 内山勝利・木原志乃訳、京都大学学術出版会〈西洋古典叢書〉、2005年。(2)は未刊

- 『ガレノス 解剖学論集』 坂井建雄、池田黎太郎、澤井直訳、京都大学学術出版会〈西洋古典叢書〉、2011年

- 『骨について初心者のために』『静脈と動脈の解剖について』『神経の解剖について』『嗅覚器について』『子宮の解剖について』『筋の解剖について初心者のために』所収。

- 『ガレノス 身体諸部分の用途について(1)』 坂井建雄、池田黎太郎、澤井直訳、西洋古典叢書、2016年。全4冊予定

- 『ガレノス 身体諸部分の用途について(2)』 坂井建雄、池田黎太郎、福島正幸、矢口直英、澤井直訳、西洋古典叢書、2022年

- 二宮陸雄 『ガレノス 自然生命力』 平河出版社、1998年

- 『自然の諸力(自然生命力について)』(『自然の機能について』と同一の著作)『最良の医者を見分ける審査について』を所収。

- 金山萬里子「ガレノス『最良の医師はまた哲学者でもあること』」『大阪医科大学紀要人文研究』2011, 63–78頁

- 土屋睦広「ガレノス『魂の能力は身体の混合に依存する』- 序論・翻訳・訳注」『明治薬科大学研究紀要 人文科学・社会科学』1996, 51–94頁

- 土屋睦広「ガレノスの自己文献解題『自著について』- 序論・翻訳・訳注』『明治薬科大学研究紀要 人文科学・社会科学』1998, 31–59頁

脚注

- ^ 「医学の歴史」p87 ルチャーノ・ステルペローネ著 小川熙訳 原書房 2009年11月30日第1刷

- ^ a b 「近代科学の源をたどる 先史時代から中世まで」(科学史ライブラリー)p134 デイビッド・C・リンドバーグ著 高橋憲一訳 朝倉書店 2011年3月25日初版第1刷

- ^ ヘレナ・アトレー『柑橘類と文明 マフィアを生んだシチリアレモンから、ノーベル賞をとった壊血病薬まで』築地書館、2015年、54頁。ISBN 978-4-8067-1493-4。

- ^ 「近代科学の源をたどる 先史時代から中世まで」(科学史ライブラリー)p139 デイビッド・C・リンドバーグ著 高橋憲一訳 朝倉書店 2011年3月25日初版第1刷

- ^ 「近代科学の源をたどる 先史時代から中世まで」(科学史ライブラリー)p138 デイビッド・C・リンドバーグ著 高橋憲一訳 朝倉書店 2011年3月25日初版第1刷

- ^ 「近代科学の源をたどる 先史時代から中世まで」(科学史ライブラリー)p158 デイビッド・C・リンドバーグ著 高橋憲一訳 朝倉書店 2011年3月25日初版第1刷

- ^ 「医学の歴史」pp135-136 梶田昭 講談社 2003年9月10日第1刷

- ^ 「近代科学の源をたどる 先史時代から中世まで」(科学史ライブラリー)p197-198 デイビッド・C・リンドバーグ著 高橋憲一訳 朝倉書店 2011年3月25日初版第1刷

- ^ 「近代科学の源をたどる 先史時代から中世まで」(科学史ライブラリー)p184 デイビッド・C・リンドバーグ著 高橋憲一訳 朝倉書店 2011年3月25日初版第1刷

- ^ 「近代科学の源をたどる 先史時代から中世まで」(科学史ライブラリー)p350 デイビッド・C・リンドバーグ著 高橋憲一訳 朝倉書店 2011年3月25日初版第1刷

- ^ 「近代科学の源をたどる 先史時代から中世まで」(科学史ライブラリー)p352-353 デイビッド・C・リンドバーグ著 高橋憲一訳 朝倉書店 2011年3月25日初版第1刷

- ^ 「50の事物で知る 図説 医学の歴史」p64-65 ギル・ポール 野口正雄訳 原書房 2016年12月20日第1刷

参考文献

- 澤井直 訳『ガレノス:西洋医学を支配したローマ帝国の医師』白水社、2017年。 ISBN 9784560095843。

- 『ガレノス 霊魂の解剖学』平河出版社、1993年。 ISBN 9784892032318。

関連項目

- ガレニズム - ガレノスが与えた医学への影響について

外部リンク

ガレノス

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 05:52 UTC 版)

ギリシアの医学者ガレノス(129年頃 - 199年頃)は、キリストとその信者について言及したかもしれない。De libris propriis 5に記載されている176年から192年あるいは180年までの「脈拍について」iii, 3に「自分の学派の説に固執する医師や哲学者よりモーセやキリストの信者の方が新奇なものを教えやすいであろう」とある。

※この「ガレノス」の解説は、「史的イエスの資料」の解説の一部です。

「ガレノス」を含む「史的イエスの資料」の記事については、「史的イエスの資料」の概要を参照ください。

固有名詞の分類

- ガレノスのページへのリンク