とめ【止め/留め】

読み方:とめ

1 とめること。禁止すること。また、とめるもの。「けんかに—が入る」「通行—」

「手紙とは云いながら五六行の走り書で、末にかしくの—も見えぬ」〈柳浪・今戸心中〉

4 二つの木材が直角または他の角度で出合うとき、その角度を折半して継ぎ目をつけたもの。主に額縁・長押(なげし)などの接合に用いる。

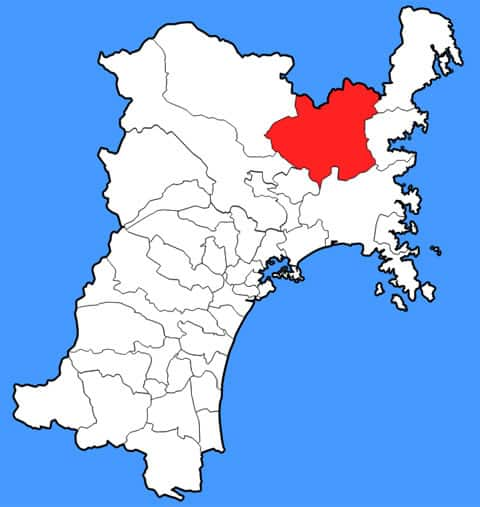

とめ【登米】

止め、泊め、停め

止め、求め、尋め

富め

留(留添)(とめ(とめぞえ))

とめ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/13 16:35 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動とめ(生没年不詳)は、文政年間(1818年 - 1830年)の和姫(第11代将軍・徳川家斉の二十女)付女中の下女。

略歴

相模小田原(現神奈川県小田原市)の餅屋・藤屋惣兵衛の娘であったが、異性関係で問題を起こし、大奥の御使番の下女をしていた姉の「ふく」を頼って大奥に入る。文政11年(1828年)、当時17歳(数え年)前後であったが、15歳と偽って和姫付の女中の下女となった。

しかし、小田原の町民の娘であることから、大奥の生活に馴染めなかった。このため、連日、郷里・小田原の父母のこと、さらには小田原にいる恋仲の男のことを思い続けていたという。

そして、大奥が火事になれば小田原に帰ることができると考え、とめは同12年(1829年)3月28日の夕方に長局の乗物部屋に放火した。出火直後、御火の番が煙に気づき、幸いにもすぐに駆けつける。そして、火を小火の段階で消し止めることに成功した。鎮火後、とめが放火したことが判明したが、この後、とめがどのような処分を受けたのかは伝えられていない。

「とめ」の例文・使い方・用例・文例

- 彼女が秋祭りを一番うまくまとめることができる

- 獲物をしとめる

- 物語の簡単なまとめ

- 猟師は巨大な熊を一発でしとめた

- まとめ買い

- たわごとを言う,とりとめのない話をする

- 彼女は赤ちゃんが落ちる前に抱きとめた

- 彼らはディナーを食べながら取り引きをまとめた

- 彼らは計画をなんとかまとめあげた

- 古雑誌をまとめてひもで縛りなさい

- 考えをまとめる

- データを集めて報告書にまとめる

- スーザンが産休を取っている間私が代わりをつとめた

- 彼は物事を気楽に受けとめる

- 私たちが予期していたより早くその協定をまとめることができると思います

- 意見をまとめる

- 持ち物をすべてまとめてください

- その悪い知らせをつらく受けとめた

- 2つのグループをまとめて1つにする

- 彼は車にひかれたが,とりあえず一命はとりとめた

- >> 「とめ」を含む用語の索引

- とめのページへのリンク