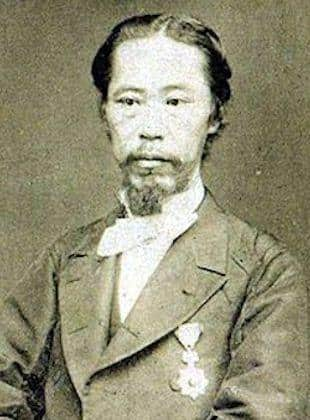

こんどう‐まこと【近藤真琴】

近藤真琴

近藤真琴(こんどうまこと 1831-1886)

近藤真琴は、鳥羽藩藩士近藤儀智の二男として江戸に生まれ、数え8歳の時から藩校尚志館の江戸分校造土館に入り漢学などを学ぶとともに、伊勢亀山藩儒医堀池柳外ほかに漢学や蘭学を学び、25歳の時鳥羽藩蘭学方となる。さらに、村田蔵六(大村益次郎)のする鳩居堂に入門し、蘭学、兵学を学ぶ。

一時、藩士を対象とした蘭語の教授方となり鳥羽に赴くが、江戸にもどり矢田堀景蔵(鴻)・荒井郁之介に航海術や測量を学ぶ。さらに軍艦操錬所で蘭式航海測量を学ぶ。

そして近藤は、幕府軍艦操練所翻訳方に出仕した1863年33歳の時に、四谷の鳥羽藩邸内に蘭学塾を開設し、教育者の道へと進む。同塾は、自身が築地海軍操練所の教員に就任した1869年になると、同操練所(後の海軍兵学校)の地に移転して攻玉塾と名乗る。1871年には、福澤諭吉から譲渡を受けた芝新銭座(現港区浜松町1-13-1)へ移転し、あらためて攻玉社として開学する。その時の教授科目は、航海、測量術、和、漢、英、蘭、数であったという。1875年には日本初の商船学校となる航海測量習練所を開設(1881年に鳥羽に分校を開設し、鳥羽商船高等専門学校の前身となる)。1880(1879?)年には 陸地測量習練所(土木測量)を開設する(これが攻玉社短大の前身となる)。同習練所は、日本人自身が測量術を身につけ、外国人に頼ることなく日本の国づくりができることをめざしたのだという。

官職のことでは、兵学大助教、兵学少教授、兵学中教授などを歴任し、海軍中佐まで昇進し、1886年(明治19)に免官となるまで、海軍兵学校での教育に貢献した。

近藤 誠人

- こんどうまことのページへのリンク

近藤誠人の画像

近藤誠人の画像