トランスフォーム‐だんそう【トランスフォーム断層】

トランスフォーム断層

(Transform fault から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/15 15:16 UTC 版)

|

出典は列挙するだけでなく、脚注などを用いてどの記述の情報源であるかを明記してください。

|

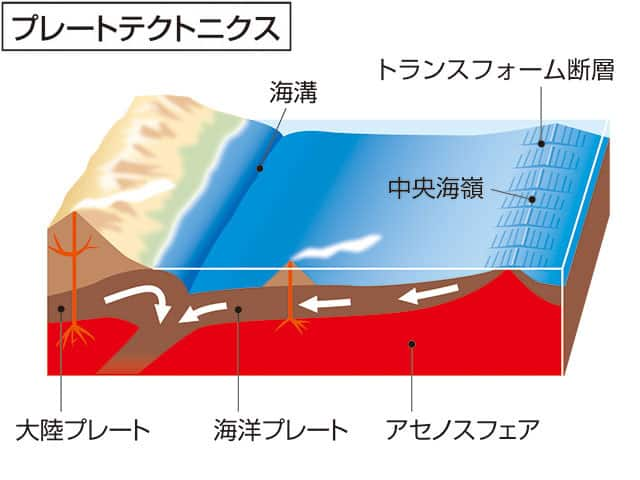

トランスフォーム断層(トランスフォームだんそう、transform fault)はプレート境界において生成される横ずれ状の断層のことである。

次の3種類が考えられているが、ほとんどのトランスフォーム断層は、中央海嶺に交差して顕著に見られるR-R型である。

- 中央海嶺-中央海嶺(R-R;Ridge-Ridge)型

- 中央海嶺-海溝(R-T;Ridge-Trench)

- 海溝-海溝(T-T)型

中央海嶺-中央海嶺(R-R)型トランスフォーム断層

トランスフォーム断層はその形状から当初は横ずれ断層と考えられてきた。しかし、通常の横ずれ断層であれば、その変位量は、中央部から断層端になるにつれて徐々に小さくなる。しかし、中央海嶺間の断層においては、海嶺間のみ変位量が大きく、海嶺を越えるところで急激に変位量が小さくなっている。海底の残留磁気研究などにより、海底地殻の形成年代からこの挙動が明らかになってきた。この断層の生成理由についてウィルソン(J.T.Wilson)は、大陸が分裂する際にもともと中央海嶺に交差する弱い部分があって、それが大陸移動の際に割れ目となった横ずれ状の断層と考えた。これは1965年に、ネイチャー誌に発表され、トランスフォーム断層と命名、定義したのが学史での位置づけである。つまり、中央海嶺にて生成されたプレートが「発散」、言い換えればプレートが拡大しようとしたときに発生する中央海嶺を横切る割れ目として中央海嶺-中央海嶺(R-R)型トランスフォーム断層は生成される。大陸移動において大きな大陸が地溝帯で分裂する以前から地溝帯に交差する大陸の弱い部分があって、それが大陸移動による力のかかり具合によって割れ目となり、地溝帯のあった部分が中央海嶺になった際に中央海嶺を横切る横ずれ状の断層になって海嶺軸がずれていくことになる。

仮に通常の横ずれ断層とすれば、R-R型の場合、海嶺軸に関係なく単純に横ずれを起こし、海嶺軸間の距離は離れていくものとなる。トランスフォーム断層の場合は、海嶺軸に対して交差して断層の両側の地殻が逆方向に動いており、海嶺軸間の距離は大きな変化を起こさない。

R-R型トランスフォーム断層の存在する場所は、具体的には、中央海嶺を横切るいわゆる断裂帯(fracture zone)の名称で呼ばれる場所であるが、狭義には、広義の断裂帯のうち、海嶺の中央部分を横切って地震を起こす現在活動的な部分をトランスフォーム断層といい、トランスフォーム断層の外側の痕跡部分を断裂帯という。狭義の断裂帯は、トランスフォーム断層の痕跡にすぎず、地震はほとんど起こらない。

おもなR-R型トランスフォーム断層のある場所(=断裂帯)

大西洋

いずれも大西洋中央海嶺を横切っている。

- チャーリー・ギップス断裂帯(北緯53° - 54°付近)

- クルチャトフ断裂帯(北緯43° - 44°付近)

- オーシャノグラファー断裂帯(北緯34° - 36°付近)

- ケーン断裂帯(北緯23° - 24°付近)

- ヴェーマ断裂帯(北緯10° - 11°付近)

- セントポール断裂帯(北緯2° - 4°付近)

- ロマンシュ断裂帯(赤道付近)

- アセンション断裂帯(南緯7° - 8°付近)

- セントヘレナ断裂帯(南緯15° - 17°付近)

太平洋

いずれも東太平洋海膨を横切っている。

- ガラパゴス断裂帯(赤道付近)

- ケブラダ断裂帯(南緯2° - 3°付近)

- ウィルクス断裂帯(南緯10° - 17°付近)

- ギャレット断裂帯(南緯15° - 17°付近)

- オーストラル断裂帯(南緯20°付近)

- メンダナ断裂帯(南緯30°付近)

- イースター断裂帯(南緯33° - 34°付近)

- メナード断裂帯(南緯50°付近)

- エルタニン断裂帯(南緯55° - 60°付近)

インド洋

マラガシー断裂帯からモザンビーク断裂帯は、マダガスカル島の南方で、北北東-南南西方向にほぼ平行に走る 断裂帯で、南西インド洋海嶺を横切っている。

- マラガシー断裂帯(南緯25° - 50°、東経40° - 45°付近、)

- プリンス・エドワード断裂帯(南緯25° - 50°、東経35° - 30°付近)

- モザンビーク断裂帯[1](南緯25° - 50°、東経25° - 33°付近)

南東インド洋海嶺を横切っている。

- アムステルダム断裂帯(南緯27° - 45°、東経80°付近、南北方向に走る)

海溝-海溝(T-T)型トランスフォーム断層

トランスフォーム断層は、大陸移動において、海溝と海溝が横ずれ状にずれている部分にも存在すると考えられている。その形状は理論上同じ方向に海洋プレートがしずみこんでいく場合(1型、2型)と異なる方向に沈み込んでいく場合(3型、4型)に分けられ、さらにプレートが反対方向の動きをする場合を考えると8つの場合が想定されることになる。同じ方向に沈み込む場合は、トランスフォーム断層の長さは常に一定と考えられるが、異なる方向に沈み込む場合は、沈み込む方向とトランスフォーム断層が動いていく方向が同じ場合は、沈み込みによってトランスフォーム断層は短くなりついには消失してしまう(3型)。一方、沈み込む方向とトランスフォーム断層が動いていく方向が異なる場合は、トランスフォーム断層によるずれはおおきくなり、長く伸びていくことになる(4型)。時間的に考えると3型でトランスフォーム断層がいったん消失してもプレート運動は継続されるため、4型へ移行すると考えられる。

4型の例として、ニューヘブリデス海溝とトンガ・ケルマデック海溝が挙げられる。800万年前より以前は3型でトランスフォーム断層が短くなっていく状況であったものが、800万年前に、ニューヘブリデス海溝とトンガ・ケルマデック海溝が1本の海溝となり、現在はプレート運動によって海溝軸がずれて、それが拡大していると考えられている。

中央海嶺-海溝(R-T)型トランスフォーム断層

R-T型トランスフォーム断層が存在すると考えられているのは、大西洋のアゾレス諸島からイベリア半島沖のイベリア深海平原までの海域とチリ沖のチリ海嶺とチリ海溝をつなぐ部分とされている。アゾレス諸島は、大西洋中央海嶺に交差して北西-南東方向に伸びる海嶺の上に位置し、アフリカプレートがヨーロッパプレートに対して北北西方向に沈み込むような形でイベリア深海平原が形成され、イベリア深海平原とアゾレス諸島までの海底にはそのゆがみによってトランスフォーム断層が生じているということである。

複雑な構造のサンアンドレアス断層

「地震銀座」として知られるアメリカ西海岸には、著名なサンアンドレアス断層があるがこれは地上に姿を現したトランスフォーム断層と考えることができる。サンアンドレアス断層の構造は、アットウォーター(Atwater)が1970年に発表した論文によって解明された。要約すると、当初、中生代から第三紀にかけて、アメリカ西海岸にはファラロンプレートが大きく広がっていて沈み込んでいたが、ファラロンプレートを生成していた中央海嶺までが沈み込んでほとんど消失状態となる。北西方向に動いている太平洋プレートが北米プレートと3000万年前にぶつかって横ズレ断層を生成する。太平洋プレートと北米プレートの衝突幅が広がるとともに横方向の断層も規模がおおきくなる。現在になるとメキシコのマザトランからサンフランシスコの北方まで延びる巨大な横ずれ断層が形成され、地震を頻発する。

脚注

- ^ 『世界地名大事典 アジア・アフリカ I あーし』朝倉書店 p.139

関連項目

参考文献

- 上田誠也、佐藤任弘他編 『変動する地球II : 海洋底』 岩波書店〈岩波講座地球科学11〉、1979年、ISBN 4000102818。

- 瀬野徹三 『プレートテクトニクスの基礎』 朝倉書店、1995年、ISBN 4-254-16029-1。

- Transform faultのページへのリンク