てんぐ‐たけ【天×狗×茸】

天狗茸

テングタケ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/02 03:59 UTC 版)

|

この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。 (2016年11月)

|

| テングタケ | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Amanita pantherina

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| Amanita pantherina (DC.) Krombholz | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| シノニム | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| テングタケ | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| panther cap, false blusher |

テングタケ(天狗茸[1]、学名: Amanita pantherina)は、ハラタケ目テングタケ科テングタケ属の中型から大型のキノコ(菌類)である。毒キノコの一つで、誤食すると胃腸系の中毒症状や幻覚症状に陥ることがある。

名前

和名テングタケ(天狗茸)は子実体の柄が長いことを天狗の鼻に例えたと見られる。方言名は、キノコを煮て皿の上に置いておくと、ハエが寄りついて死ぬことからハエトリタケ(蠅捕茸)ともいい[2]、傘の上にツボの名残のイボを付着させた姿がヒョウ(豹)柄に見えることからヒョウタケともいわれた[3]。ハエトリ(東北地方、長野県)、ゴマナバ(熊本県)という地方もある[4]。

種小名 pantherina はラテン語で動物のヒョウ(豹)を指し、傘にいぼが乗る様がヒョウの模様に似ていることに由来する。川村清一は長野県での講演会で質疑応答の際、「教科書のひょうたけとはどんな毒茸か。ヒョウタンのような形なのか」と問われた思い出を『原色日本菌類図鑑』に記している[5]。

英語名は panther cap(ヒョウ柄頭のきのこ)、false blusher(偽のガンタケ)、ロシア語名はМухомор пантерный(ヒョウ柄のハエ取りキノコ)でフランス語名やポーランド語名も同じ意味。多くの国で「ヒョウ柄のキノコ」という名前を当てているようである。標準中国語名もこれと同じ豹斑鹅膏(ヒョウ柄テングタケ)だが、四川省や広西チワン族自治区では満点星(星空キノコ)、白籽麻菌(白いアサの実きのこ)などの呼び名もあるようである[要出典]。

形態

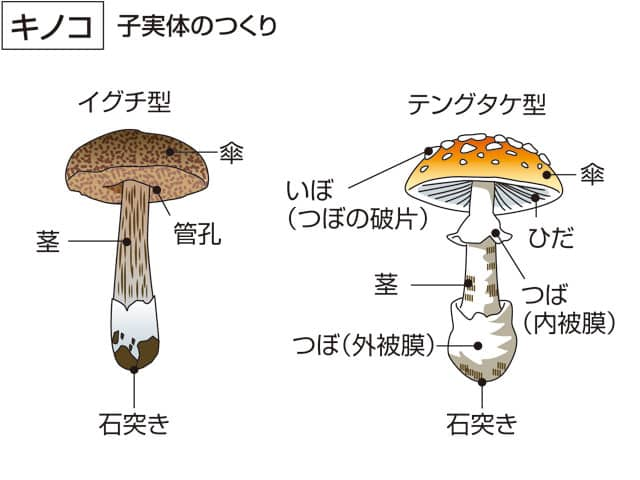

子実体は傘と柄からなるハラタケ型(agaricoid)で全体的に褐色で中型から大型。テングタケ属に特徴的な schizohymenial development(和名未定)という発生様式を採り、卵状の構造物内に小さな子実体が形成され、成長と共にこれを破って出てくる。この発生様式の名残で根元にはツボを持つ。

傘は直径6 - 25センチメートル (cm) 程度で、はじめ球形、のちに生長するとまんじゅう形から水平に開き[3]、老菌ではやや反り返る程度まで開く。表面の色は灰褐色から暗褐色[3]、あるいはオリーブ褐色で[4]、一般に中央部が濃色で辺縁部は淡色になる。生長した傘の縁には短い条線が現れる[1]。傘には外皮膜の名残である白色の破片(通称:イボ)を傘に多数まばらに付着させる[1][4]。これはテングタケ属のテングタケ節(Sect. Amanita)ではよく見られる特徴で、卵状の構造物の菌糸の接着が弱く脆いためにおこる。イボは脱落しやすくしばしば完全に消失している。ヒダは白色で密[4]、柄に対しては離生する。幼菌には内皮膜がありひだを守っているが、成長して傘が開くと柄の上部に膜質で白いツバとして残る。

柄の長さは5 - 30 cm、ツバは柄の中間から上部にあるがツバは落ちやすい[3][1]。ツバから下は小鱗片がつくかささくれ状となる[1][4]。基部は球根状に膨らみ[4]、ツボは浅くて縁がリング状に反り返ることが多く[1]、崩れやすいので不明瞭なものとして残る。色はいぼ同様の白色。肉に変色性は無く匂いや味も温和。胞子紋(spore print)は白色。胞子はヨウ素水溶液で呈色しない(非アミロイド性)

-

幼菌

-

傘の縁には条線が現れる。長さは比較的短い。

-

ひだは白色、ツバとツボあり。

-

胞子紋は白色

生態

他のテングタケ科同様に樹木の根と外生菌根を形成し栄養や抗生物質のやり取りなどを行う共生関係にあると考えられている。

初夏から秋にかけて、クヌギ、コナラなどの広葉樹林やクロマツ、アカマツなどの針葉樹林の林床から発生し、散生か群生する[3][4][2]。

本種の子実体はヒポミケス属(Hypomyces)菌に寄生されることがある。寄生された子実体は奇形となり、傘は開かず陰茎を思わせる形状になることから通称タケリタケ(猛り茸)と呼ばれる。

分布

世界中で発生が記録されている。

人間との関係

一般には有毒キノコとして知られる。主要毒成分はイボテン酸とイボテン酸が変化したムッシモール[4]。猛毒のアマトキシン類[4](アマニタトキシンとも呼ばれる)については微量に含むとも含まないともいわれるが、致命的なほどは含まれていないとされる。

茹でて3か月以上塩漬けにし、食べるときに塩出しして食す地方もあるといわれる[3]。毒成分であり旨み成分の一種でもあるイボテン酸を含み、食べた人によれば非常に旨いキノコだという[3]。

中毒症状

食後30分後ほどでさまざまな症状が現れ、胃腸系では下痢や嘔吐、胃のむかつき、副交感神経系では流涎、発汗、縮瞳、交感神経系では頻脈、散瞳、心拍数増加、腸閉塞、中枢神経系ではめまい、錯乱、運動失調、幻覚、悪寒、興奮状態、けいれんなどの症状を引き起こし[3][2]、ひどい状態では、意識不明、呼吸困難に至ることもある[4]。死ぬことは稀とされている。

中毒事例

日本でも最も知名度が高い毒キノコの一つであるが、中毒事故がたびたび発生している[6][7]。

2023年9月には採取したキノコを画像検索した結果を信じ、喫食した結果本種で中毒する事例が起きている[8]。

2024年10月には本種と推定されるキノコをカラカサタケと間違えて採取喫食した結果、80代男性が食中毒を発症している[9]。

利用

イボテン酸の昆虫毒性を利用して殺ハエ剤として各地で利用されたという[3][2]。キノコを裂いて置いておくと、ハエが寄ってきてその汁を舐め、動けなくなることを利用した[2]。もっともこれは本種に限らずベニテングタケや他のテングタケ属菌[2]、ハエトリシメジなどの別科菌のきのこでも行われていた。その毒成分が解明されたのは1960年代のことで、当時の東北大学の教授だった竹本常松らの研究によるものである[2]。さらに、竹本の助手が手についた汁を舐め、その毒成分が旨み成分であることも発見している[2]。

類似種

テングタケ節に限らずテングタケ属菌では外皮膜がもろく傘にいぼを持つ種がしばしば知られる。同節のベニテングタケ(Amanita muscaria)は傘の色が赤色ないし橙色で、傘には条線を持ち白色のツバとツボを持つ。おもに寒冷地のカバノキ属やモミ属森林の林床に発生する。

毒キノコのイボテングタケ(Amanita ibotengutake)は、傘が褐色系のテングタケで本種よりやや大きく、イボは薄茶色で形状や配置が異なる[1]。長らく本種テングタケと混同されて同一種として扱われていたが、2002年から別種扱いとなっている[10][4]。

テングタケダマシ(Amanita sychnopyramis)はテングタケよりも小型で[10]、ツバの位置が本種よりも下に付く。傘は褐色で中央部が濃色柄周辺部が淡く、長い条線がある[10]。傘の外皮膜の破片(イボ)が角錐状となることで見分ける[10]。ヒダは白色で柄に対して離生。柄にツバをモツが脱落しやすい。柄の基部には不完全なツボあり。

テングタケモドキ(Amanita sepiacea)は傘が褐色系のテングタケでダマシとは逆にツバが柄の最上部に付く。種小名sepiaceaはセピア色のという意味で傘の色合いがやや薄いことに因む。傘には外皮膜の破片(いぼ)を付着させる。ツバは脱落しやすい。柄の基部には不完全なツボあり。傘の直径6-15cmの中型菌。

ガンタケ(Amanita rubescens)と似ているが、ガンタケは傘には条線を持たず[1]、全体に赤みを帯び[4]、イボの形状は本種よりも平面的。肉に変色性があり傷つくと赤変する[1]。キリンタケ(Amanita excelsa)も傘の色が似るが、いぼの形状が異なる。またこの種も傘に条線を持たない。和名が似ているコテングタケ(Amanita porphyria)もここに入る。和名と傘の色合いは似ているが傘にはいぼを持たない。また、コテングタケはヨーロッパとアメリカの種とされ、日本には分布していないとされる。これら3種はテングタケ属の中でもテングタケ亜属(Subgen. Amanita)ではなくマツカサモドキ亜属(Subgen. Amanitina)のキリンタケ節(Sect. Validae)に属しテングタケとはやや遠縁である。

オオフクロタケ(Volvopluteus gloiocephalus、ウラベニガサ科)は傘の色合いが似るが、全体的に濃淡は同一でかすり模様が出る。傘にはいぼを付けず、ツバも持たない。腐生菌で樹木の根とは共生しておらず必ずしも樹木のそばでなくても発生する。シイタケ(Lentinula edodes、キシメジ科)は傘の色合いや傘に付着する白いものが似ているが、ツボは持たずツバもクモの巣状のもので柄には痕跡程度にしか残らない。また、木材腐朽菌であり木材から発生し地面からは発生しない。

-

参考:ベニテングタケ

-

参考:ガンタケ。条線が無く肉に赤変性がある。

-

参考:キリンタケ。条線がない

-

参考:オオフクロタケ

-

参考:シイタケは木材から発生する。

-

参考:いぼが一部取れたテングタケ

-

参考:ツバが脱落したテングタケ

脚注

- ^ a b c d e f g h i 吹春俊光 2010, p. 121.

- ^ a b c d e f g h 白水貴 監修 2014, p. 52.

- ^ a b c d e f g h i 瀬畑雄三 監修 2006, p. 156.

- ^ a b c d e f g h i j k l 長沢栄史 監修 2009, p. 27.

- ^ 原色日本菌類図鑑

- ^ キノコ中毒 保健福祉部健康安全局食品衛生課

- ^ 山浦由郎, 中村和夫, 石原祐治、「長野県で発生したきのこ中毒の記述統計」 『食品衛生学雑誌』 1997年 38巻 2号 p.110-115_1,doi:10.3358/shokueishi.38.110, 日本食品衛生学会

- ^ 東京で毒キノコの食中毒 画像検索で食用と判断→実はテングタケだった 都「ネットで鑑定しないで」ITmedia NEWS / 2023年9月28日 19時51分

- ^ 「伊那保健所管内で有毒きのこ「テングタケ(推定)」による食中毒が発生しました」長野県(健康福祉部)プレスリリース 2024年10月24日

- ^ a b c d 吹春俊光 2010, p. 120.

参考文献

- 白水貴 監修、ネイチャー&サイエンス 編『毒きのこ : 世にもかわいい危険な生きもの』新井文彦 写真、幻冬舎、2014年9月20日。ISBN 978-4-344-02640-7。

- 瀬畑雄三 監修、家の光協会 編『名人が教える きのこの採り方・食べ方』家の光協会、2006年9月1日。 ISBN 4-259-56162-6。

- 長沢栄史 監修、Gakken 編『日本の毒きのこ』学習研究社〈増補改訂フィールドベスト図鑑 13〉、2009年9月28日。 ISBN 978-4-05-404263-6。

- 吹春俊光『おいしいきのこ 毒きのこ』大作晃一(写真)、主婦の友社、2010年9月30日。 ISBN 978-4-07-273560-2。

外部リンク

- Amanitaceae.org (英語) テングタケ科の研究者達によるサイトで各種の記載論文へのリンクや新種の論文なども多く出している。

- Amanitaceae.org Amanita pantherina (英語) 上記サイトにおけるテングタケの各種データ

- Amanitaceae.org Amanita sepiacea (英語) 上記サイトにおけるテングタケモドキの各種データ

- Amanitaceae.org Amanita sychnopyrami (英語) 上記サイトにおけるテングタケダマシの各種データ

- 自然毒のリスクプロファイル:テングタケ (Amanita pantherina) テングタケ科テングタケ属 - 厚生労働省

- 食品衛生の窓 > 食中毒の原因となる毒キノコ テングタケ(毒) - 東京都保健医療局

- テングタケ Amanita pantherina (DC. : Fr.) Krombh. - (公社)農林水産・食品産業技術振興協会

「テングタケ」の例文・使い方・用例・文例

固有名詞の分類

- テングタケのページへのリンク