けいたい‐てんのう〔‐テンワウ〕【継体天皇】

継体天皇

『日本書紀』では応神天皇の五世の孫の子とされているが、しかし、日本書紀で父は彦主人王(ひこうしのおおきみ)と母は垂仁七世の孫の振姫の名をあげるのみで、その系譜は書かれていない。

継体天皇の系譜は、『上宮記曰、一伝』に詳しく書かれている。

この『上宮記』は、今日では「釈日本紀」にその逸文が伝わるという。

『上宮記曰、一伝』によると、別記天皇家系図のとおりとなるが、近江国にいた彦主人王は越前国の三国に振媛を迎えて妻とし、男大迹尊をもうけた。

武烈天皇の没後、武烈に後嗣がないことで応神天皇以来の大王家に王統断絶という危機が生じた。

大連の大伴金村は丹波国の倭彦王(仲哀天皇五世の孫)を擁立し迎えようとしたが、なにを勘違いしたのか倭彦王は、迎えの兵列を見て驚き遁走してしまった。

大伴金村の目論見は外れてまた新たに後嗣探しをするはめとなった。

そこで目をつけたのが越前国三国にいた男大迹尊であった。

金村は群臣とはかり男大迹尊を迎い入れることにしたという。

迎い入れられた男大迹尊は仁賢天皇の娘手白香皇女(たしらか)を皇后として河内国交野郡樟葉宮で即位し継体天皇となった。

しかし、樟葉宮で即位した継体天皇であったが、すぐには大和に入れず山背国の筒城や弟国に遷して20年後にようやく天香具山の近くの大和国磐余の玉穂宮に入れたという。

即位後20年もの間大和に入れなかったことについては、「それを阻害する勢力が大和に居た」「継体を擁立した大伴氏等と物部氏らが権力闘争をしていた」「入り婿的な皇位継承(王朝交替)を歓迎しない勢力がいた」など諸説がある。

一方、朝鮮半島の情勢は、百済の任那四県割譲要求に対しこれを受諾するなど流動的であった。

大伴金村はこれより失脚したという。

また、新羅から賄賂を貰っていたとされる九州の筑紫国造磐井が叛乱を起こし、さらに関東では笠原使主と同族の小杵とが武蔵国造の地位をめぐって争うなど、大王の支配体制に揺らぎが生じた。

| 第26代天皇 | |

| 天皇名 | 継体天皇 |

| 読み方 | けいたいてんのう |

| 名・諱等 | 男大迹尊 |

| 読み方 | おおどのみこと |

| 時代区分 | 古代 |

| 天皇在位 | 507?年から531?年 |

| 生年 | 生年不詳 |

| 没年 | 没年不詳 |

| 父 | 彦主人王 |

| 母 | 振媛 |

| 兄弟 | □□□ |

| 配偶者 | 手白香皇女 |

| 皇子女 | 安閑・宣化・欽明 |

| 即位宮 | 樟葉宮 |

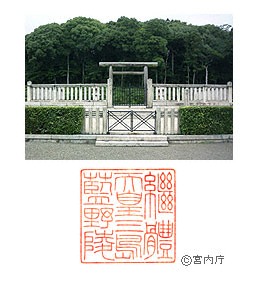

| 天皇陵 | 三嶋藍野陵 |

| 所在地 | 大阪府茨木市太田 |

繼體天皇 三嶋藍野陵

(けいたいてんのう みしまのあいののみささぎ)

- けいたいてんのうのページへのリンク