柳崎貝塚

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/30 20:14 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動概要

1967年(昭和42年)3月11日、12日に佐藤次男[注釈 1]、井上義安[注釈 2]達によって発掘調査され、後、遺跡一帯は「柳崎遺跡」、貝塚は「柳崎貝塚」と命名された。「柳崎」は発見された場所の字名「千波町下本郷柳崎」に由来する。佐藤達の調査では3つの小規模の貝塚がそれぞれ10メートルの間隔を持って発見され、発掘により貝層からは関山式を主とする土器、ヤマトシジミを主とする貝類が発見されている。これらから柳崎貝塚は縄文時代前期の関山式土器の時期に形成された貝塚で、主淡貝塚であるとされる。更に貝層より下の土層からは縄文時代早期後半の土器群が出土している。佐藤は1967年の調査の後、本格的な調査を行い全体報告を行う意向を示していたが、その報告はされていない。1967年の出土資料は水戸市立博物館が一括して保管している[7][8][9]。

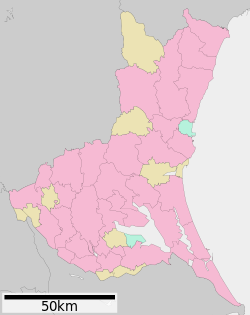

柳崎貝塚の存在は今から約6000年~6500年前の縄文時代早期・前期の水戸市の姿は、気候温暖による海面の上昇で海が内陸にまで入り込み(この現象を『縄文海進』と呼ぶ)、現在の千波湖がある場所では汽水に生息する貝類を食して暮らしていた人々がいたことを示している。このことから、柳崎貝塚は水戸市と千波湖の地形の成り立ちを観察するのに好ポイントとして、2017年まで日本ジオパークネットワークによりジオパークとして認定されていた「茨城県北ジオパーク」のジオサイトの一つ「水戸・千波湖ジオサイト」での見所のひとつとされている[10]。

柳崎貝塚が面している千波湖畔の道路沿いには小さな広場が有り、そこには水戸市教育委員会が建てた「柳崎貝塚」碑が立っている[11]。

場所

柳塚貝塚は千波湖南東側の岬のように湖沼側に張り出した標高10~20メートルの舌状台地の先端部に、幅45メートル、長さ100メートル程度の範囲で民間の宅地・葡萄園の中に存在している。現在の海岸線からは約13キロメートルほど離れている。那珂川流域には大串貝塚(水戸市常澄)、谷田貝塚(水戸市谷田町)などの貝塚があるが、柳崎貝塚はその中でも最も内陸に在る貝塚である。柳崎貝塚の近くには先土器時代から弥生時代にかけての遺物・遺構が見られる下本郷遺跡(水戸市千波町)や国史跡の吉田古墳(水戸市元吉田町)などがある[10][12][13]。

アクセス

調査

現在のところ報告されている柳崎貝塚の調査は1967年3月の佐藤、井上達によるものだけである[15]。この1967年の調査は佐藤が茨城大学教授の宮田俊彦[注釈 3]より、現地に古墳の石棺や貝塚らしきものがあるとの連絡を受けて3月11日、12日の2日間に行ったもので、本格的な調査ではなかった[18]。この時の調査では以下のことが行われた。

A貝塚は幅75センチメートル、長さ2.5メートルのトレンチを設定しての試掘調査を行った。この調査では表土から10~15センチメートルで貝層に達している。貝層は厚いところで20センチメートル、薄いところで10センチメートルであった。表土から30センチメートルで黒褐色土層に変わる。10~15センチメートルの厚さの黒褐色土層の下はローム層となっていた。

B貝塚はA貝塚から西に10メートル離れた場所にあり、表面採集で一袋の貝のみが採集された。

C貝塚はB貝塚から西に10メートル離れた場所にあり、貝層を含む部分と貝層外の部分で試掘調査が行われている。資料不足で不明ながら、少なくとも表土から40~60センチメートル下までは試掘をしており、表土から37センチメートル前後が貝層であったと見られる。

1967年の調査で得られた資料は水戸市立博物館に一括して保管されている[15]。

| ||||||||||||||

注釈

出典

- ^ 『茨城県人物・人材情報リスト 2019』日外アソシエーツ、日外アソシエーツ、252頁。

- ^ 鈴木素行「佐藤次男氏の略歴-十王台式土器研究史外伝・5」『茨城県考古学協会誌 伊東重敏氏・佐藤次男氏追悼号』第22号、茨城県考古学協会、2010年5月、 9-14頁。

- ^ “佐藤,次男, 1931-”. Web NDL Authorities. 2020年3月9日閲覧。

- ^ 『一本松遺跡 2001』井上義安、一本松埋蔵文化財発掘調査会、2001年3月、161頁。

- ^ 『水戸市大串遺跡』井上義安、水戸市、1996年3月、奥付。

- ^ “井上, 義安”. Web NDL Authorities. 2020年3月9日閲覧。

- ^ 佐藤次男 1969.

- ^ a b 佐藤次男 1979.

- ^ 市毛美津子 1992.

- ^ a b 茨城県北ジオパーク推進協議会.

- ^ 「柳崎貝塚」碑(2020-2-11現地確認) (屋外設置の碑). 茨城県水戸市の千波湖南東: 水戸市教育委員会. (1995年).

- ^ 水戸市教育委員会 1999- 付録:水戸市遺跡地図2

- ^ 市毛美津子 1992, pp. 14-15.

- ^ “パンフレット「水戸・千波湖ジオサイト」 (PDF)”. 茨城県北ジオパーク構想. 茨城県北ジオパーク推進協議会. 2020年3月4日閲覧。

- ^ a b 市毛美津子 1992, p. 14.

- ^ 『茨城県人物・人材情報リスト 2019』日外アソシエーツ、日外アソシエーツ、296頁。

- ^ “宮田, 俊彦, 1908-”. Web NDL Authorities. 2020年3月9日閲覧。

- ^ a b c 佐藤次男 1969, p. 27.

- ^ 市毛美津子 1992, pp. 15-17.

- ^ a b c 市毛美津子 1992, pp. 18-19.

- ^ 市毛美津子 1992, pp. 31-33.

- ^ 市毛美津子 1992, pp. 19-31.

- ^ a b 市毛美津子 1992, pp. 33-37.

- ^ 市毛美津子 1992, p. 30.

- ^ 市毛美津子 1992, p. 31.

- ^ 市毛美津子 1992, pp. 32-33.

- ^ a b 市毛美津子 1992, pp. 37-39.

- 柳崎貝塚のページへのリンク