改正省エネ法

4月に「省エネルギー法」が改正されました。企業にとっては「大改正」と言っても過言ではなく、対応が迫られています。

4月に「省エネルギー法」が改正されました。企業にとっては「大改正」と言っても過言ではなく、対応が迫られています。省エネ法の正式名称は「エネルギーの使用の合理化に関する法律」。石油不足が深刻化した石油危機後の1979年(昭和54年)に制定されました。石油のような資源はいつかはなくなります。そこでエネルギーを節約し、資源の枯渇を防ごうと省エネ法が生まれたのです。

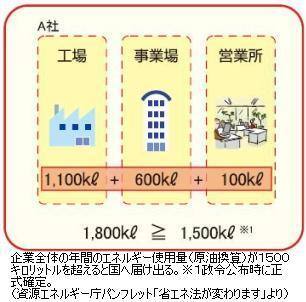

この省エネ法ですが、これまでは主に工場に節約を求めてきました。ガスや電気などの使用が基準量を超えた工場は、国に使用量を報告する義務があります。改正後、企業全体のエネルギー使用が基準量を超えると報告するルールに変わりました。例えば改正前はB工場だけの報告で済んだA社。改正後は本社や支店、営業所を含めたA社全体の使用量を報告します。つまり節約を求める対象が事業所単位(工場)から企業単位へと変わったのです。基準量はエネルギー使用が原油換算で年1500キロリットルです。コンビニエンスストアは30から40店舗、ホテルは客室数300から400室、ファミリーレストランは15店舗以上で対象となる可能性があります。

改正の狙いは、ずばり地球温暖化防止です。工場に比べ省エネが遅れ気味の店舗やオフィスにも温室効果ガスの排出抑制を強く求めるためです。企業は今年1年かけて、全事業所のエネルギー使用量を集計しなければいけません。そして使用量が基準を上回っていれば10年4月から国に使用量を報告します。これまで対象外だった事務所やコンビニエンスストア、ホテル、ファミリーレストラン業界などは準備が必要です。

一方、改正に伴い新たな需要が見込めるとして制御・事務機器メーカーはオフィスからの二酸化炭素排出量を把握できるシステムやモニターを発売、家電メーカーは蛍光灯に比べ消費電力が少ないLED照明の拡販に乗り出しています。

(掲載日:2009/05/25)

改正省エネ法

改正省エネ法と同じ種類の言葉

- 改正省エネ法のページへのリンク