さが‐にしき【佐賀錦】

佐賀錦

| 名称: | 佐賀錦 |

| ふりがな: | さがにしき |

| 芸能工芸区分: | 工芸技術 |

| 種別: | 染織 |

| 認定区分: | 各個認定 |

| 指定年月日: | 1994.06.27(平成6.06.27) |

| 解除年月日: | |

| 指定要件: | |

| 備考: | |

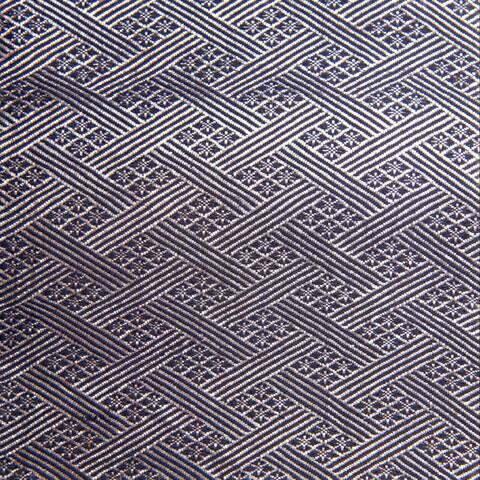

| 解説文: | 佐賀錦は、和紙または金銀の箔【はく】や漆【うるし】を置いた和紙を細く裁断して経紙【たてがみ】とし、多彩な絹糸を緯糸【ぬきいと】として竹箆【たけべら】を用いて織る染織技法であり、綾織【あやおり】を中心とし、菱形【ひしがた】、紗綾形【さやがた】などの幾何学文様を基調とする。江戸時代後期、佐賀鹿島【かしま】・鍋島【なべしま】藩の城内で女性のたしなみとして制作され始めたといわれる。初め組物【くみもの】、組錦【くみにしき】とよばれていたが、後に広く流行・発達し、明治時代後期以降「佐賀錦」の呼称が広く用いられている。 伝統的な技法を基本としながら、素材の吟味、織り方の創意工夫が加えられて工芸品として高い評価を得、佐賀錦の作域を大きく広げる制作活動が行われており、歴史的にも芸術的にも価値の高い染織技法となっている。 |

佐賀錦

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/09/23 05:00 UTC 版)

佐賀錦(さがにしき)は、肥前国鹿島藩(現在の佐賀県鹿島市周辺)の御殿女中に受け継がれた織物。箔糸(金銀箔を漆で和紙に貼り、細く切ったもの)を経糸とし、絹糸を緯糸にするのが特徴である。鹿島錦とも。

織機ではなく、織り台という縦46センチ・横32センチ程度(帯用の一回り大きなものもある)の小さな台に経紙と呼ばれる経糸を掛け、「網針(あばり)」という杼を簡略化したような針と竹べらで絹糸を織りこんでいく。

網代型や卍繋ぎ、菱型などの幾何学模様を綾織りと平織りで端正に織り出し、気品のある華やかさと和紙を使った独特の風合をもつ。

帯地などに使われることもあるが、現在は鞄や財布といった小物の生産が主である。

概要

1931年(昭和6年)に出版された、勝屋弘義(鍋島氏の旧臣)著『藤津郡人物小志』によると、佐賀錦は以下のように発生したといわれている。

文政年間に、鹿島鍋島家の9代目藩主夫人であった柏岡の方が病に伏せるが、その間、部屋の網代組みの天井を見るうちに、その美しさに大変心を惹かれた。柏岡の方が近習の者達に網代組みの天井の美しさを何か身近なものに写したいと打ち明けたところ、夫人を慰めるために、とある近習が紙縒りを使って小物を作り、喜ばれたという。

この網代組みの小物が佐賀錦の祖であったと伝えられる。佐賀錦が本格的に生まれ出たのは、11代目藩主夫人である柳岡の方と、13代目藩主夫人葛子が、経糸に紙、緯糸に綿糸を使って手遊びで織り上げたことに始まる。藩主の鍋島直彬に勧められて、柳岡の方と御殿女中たちは紙糸を金箔糸に、綿糸を絹糸に代えてより美しい織物を作り上げた。これは御殿女中たちの間で受け継がれ、参勤交代の際にも幕府へ献上された。

明治の初め、廃藩によって中奥が解体され佐賀錦は存続の危機となったが、佐賀錦の消滅を惜しんだ大隈重信の肝煎りで、1910年(明治43年)、ロンドンの日英大博覧会に出品されたところ、大好評を博した。これを機に、「おくみもの」「組錦」「鹿島錦」と呼ばれていたものが、産地を明確にするため「佐賀錦」という名称に統一されるようになった。

工程

- 経糸を調節する「起こし板」がついた織り台を台に置き、裏にある2本の巻軸に糊を付けてカメラのフィルムを巻く要領で和紙を巻き込む。

- 経糸となる紙を一寸幅あたり数十本の切り目を入れる。デザインにより、太いもので三十割(一寸あたり三十本)から六十割(一寸あたり六十本)まであるが、四十割か三十五割がよく用いられる。織り台に巻き込んである和紙の中心に合わせて止める。経糸に使う紙は必ず手漉き和紙で、繊維が長いために粘り強く引っ張りに強い。

- 経糸の下部に糊をつけ、数十本ずつ間隔を開けながら和紙に貼りつける。

- 経糸を整えながら、巻き棒を回して織り台に巻き込んでいく。

- オベリスク型をした柄の長い竹ヘラで経糸を1本おきに掬い上げ、反対側で同じ作業を繰り返す。上下に開いた経糸の間に紙縒りを通す。

- 「あばり」と呼ばれる杼の代用となる針に絹糸を巻きつけ、経糸を五・三(綾織り)・一(平織り)ずつ拾って色鮮やかな絹糸を織り込んでいく。熟練者でも1cmあたり2・3時間を費やすことも少なくない。

ギャラリー

| 映像外部リンク | |

|---|---|

鹿島錦・佐賀錦 - 佐賀デジタルミュージアム(佐賀大学地域環境コンテンツデザイン研究所による伝統文化のアーカイブ事業)による解説教材。2009年・佐賀大学eラーニングスタジオ制作。 鹿島錦・佐賀錦 - 佐賀デジタルミュージアム(佐賀大学地域環境コンテンツデザイン研究所による伝統文化のアーカイブ事業)による解説教材。2009年・佐賀大学eラーニングスタジオ制作。 |

文化財等指定

佐賀県の支援を受ける佐賀県指定伝統的地場産品として、「鹿島錦」および「佐賀錦」が別々に指定されている[1]。

また、佐賀錦の染織作家である古賀フミ(1927 - 2015)は、佐賀錦の技法を継承する重要無形文化財保持者(人間国宝)に1994年に認定されている[2]。

脚注

- ^ 「佐賀県の伝統工芸品」、佐賀県、2016年2月6日閲覧。

- ^ 「佐賀錦の人間国宝・古賀フミさん死去」、佐賀新聞、2015年6月8日、2016年2月6日閲覧。

参考文献

- 木村孝監修『染め織りめぐり』JTBキャンブックス ISBN 4-533-04468-9

- 『日本の染色 別巻3 博多織と佐賀錦』泰流社

外部リンク

|

佐賀錦と同じ種類の言葉

- 佐賀錦のページへのリンク