ERS-1

名称:ESAリモート・センシング衛星 1/ERS-1(ESA Remote-Sensing Satellite 1)

小分類:地球観測衛星

開発機関・会社:マトラ・マルコーニ(ドルニエ)社

運用機関・会社:欧州宇宙機関(ESA)

打上げ年月日:1991年7月17日(ESA)

打上げ国名・機関:欧州/欧州宇宙機関(ESA)

打上げロケット:アリアンIV

打上げ場所:ギアナ宇宙センター(GSC)

国際標識番号:1991050A解説:ERS-1は北極と南極の上空を通過する低い軌道(極軌道)から地球を見おろし、地球の表面と大気とを観測するために打ち上げられました。風の強さや向き、海面の高度や波の高さ、湿度などが、どのように分布し、変化しているかを、全地球規模で調べることをおもな目的としています。幅1m、長さ10mと、本体に近い大きさの合成開口レーダー(SAR)を積んでおり、地上や、氷でおおわれた極地のようすを、写真のようにはっきりと撮影することができます。

1995年には、新たに打ち上げられたERS-2と、わずか200m以内の距離を保つ編隊軌道をとり、2機共同での観測を現在もつづけています。

ESAリモート・センシング衛星 1/ERS-1をよく知るためのアラカルト

どんな形をして、どんな性能を持っているの?

どんな目的に使用されたの?

宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?

このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?

どのように地球を回るの?

分類:人工衛星ESAリモート・センシング衛星 1/ERS-1をよく知るためのアラカルト

どんな形をして、どんな性能を持っているの?

どんな目的に使用されたの?

宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?

このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?

どのように地球を回るの?1.どんな形をして、どんな性能を持っているの?

全長11m、重量2400kg。レーダーでの観測に用いるため、11.7×2.4mの大型太陽電池パネルで、4.8kWの大電力を発生させています。合成開口レーダーのほか、高度精密測定レーダー、波や風の動きや方角をさぐるスキャッタロメーター、軌道測定用のレーザ・リフレクターなどを搭載しており、設計寿命は3年です。2.どんな目的に使用されたの?

風や波、極地など地球表面の観測に加えて、ERS-2では全地球オゾン測定器(GOE)を積み、高空でのオゾンの分布やその変動を観測しました。3.宇宙でどんなことをし、今はどうなっているの?

設計寿命をはるかにこえた今も、ERS-1の機能にはほとんど障害がなく、2号のサポート役としての活動をつづけています。4.このほかに、同じシリーズでどんな機種があるの?

ESAリモート・センシング衛星2(ERS-2)があります。5.どのように地球を回るの?

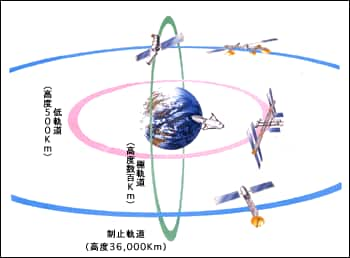

高度177km、公転周期100.5分、軌道傾斜98.5度の極軌道です。また特定の場所の上空を、何周かに1回、特定の時刻に通過(回帰)するという太陽同期軌道です。同じ時刻のデータを計測することができる利点があります。回帰周期は3日、35日または176日です。

軌道の種類

ERS-1 (1991〜2000)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/01/10 04:13 UTC 版)

「ヨーロッパリモートセンシング衛星」の記事における「ERS-1 (1991〜2000)」の解説

ERS-1は、1991年7月17日にアリアン4でフランス領ギアナのKourouから打ち上げられた。高度782-785 kmの太陽同期極軌道 (軌道傾斜角98.52度)に打ち上げられた。ERS-1は、設計寿命を大きく超え、2000年3月10日まで運用された。3日、35日、336日の繰り返しサイクルで様々なミッションを行った。336日周期のミッション(測地ミッション)では、レーダー高度計を用いて、地球の海底地形とジオイドをマッピングすることを可能とした。

※この「ERS-1 (1991〜2000)」の解説は、「ヨーロッパリモートセンシング衛星」の解説の一部です。

「ERS-1 (1991〜2000)」を含む「ヨーロッパリモートセンシング衛星」の記事については、「ヨーロッパリモートセンシング衛星」の概要を参照ください。

- ERS-1のページへのリンク