宇曽川流路工

|

|

| 文化財としての特徴 |

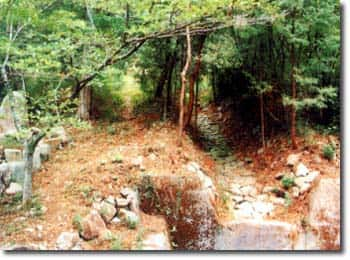

秦川山を中心とする宇曽川上流の荒廃は、江戸末期頃における周辺住民の薪材濫伐によるものと言われている。 水路は石張工となっており、雨水や湧水を流下させ山腹斜面の浸食を防ぐものである。 本川の全長135m、支川延長61mで延べ延長196mあり、保存状態がよく当初の姿をとどめている。 現地の自然石を丁寧に敷き並べてあり、本川は上幅4〜5m、断面は弓形で拱矢比(最大径と拱矢との比)は2.7〜3.3,下端から40m上流の支川は、上幅1.6m拱矢比1.5〜3.0である。 |

※地図をクリックすると大きく表示されます。(pdfファイル 16K) |

宇曽川流路工

| 名称: | 宇曽川流路工 |

| ふりがな: | うそがわりゅうろこう |

| 登録番号: | 25 - 0180 |

| 員数(数): | 1 |

| 員数(単位): | 基 |

| 構造: | 石造、延長196m |

| 時代区分: | 大正 |

| 年代: | 大正1 |

| 代表都道府県: | 滋賀県 |

| 所在地: | 滋賀県愛知郡愛荘町松尾寺1-1 |

| 登録基準: | 再現することが容易でないもの |

| 備考(調査): | 滋賀県近代化遺産(建造物等)総合調査 |

| 施工者: | |

| 解説文: | 町東部,宇曽川上流域の山腹緑化工事の一環として築造された流路工。勾配約39%,135m長の本線部と61m長の支線部からなり,上幅4~5mの弓形断面に張石工を施す。監督工手和田市助と伝わり,当地にいくつか建設された流路工の中でも最大級のもの。 |

宇曽川流路工(愛荘町松尾寺)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/20 21:59 UTC 版)

「宇曽川」の記事における「宇曽川流路工(愛荘町松尾寺)」の解説

山地の蚕食を防ぐための、石張り水路。1911年(明治44年)から翌年にかけて建設された。国の登録有形文化財。

※この「宇曽川流路工(愛荘町松尾寺)」の解説は、「宇曽川」の解説の一部です。

「宇曽川流路工(愛荘町松尾寺)」を含む「宇曽川」の記事については、「宇曽川」の概要を参照ください。

固有名詞の分類

- 宇曽川流路工のページへのリンク