輪生

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/11/27 15:23 UTC 版)

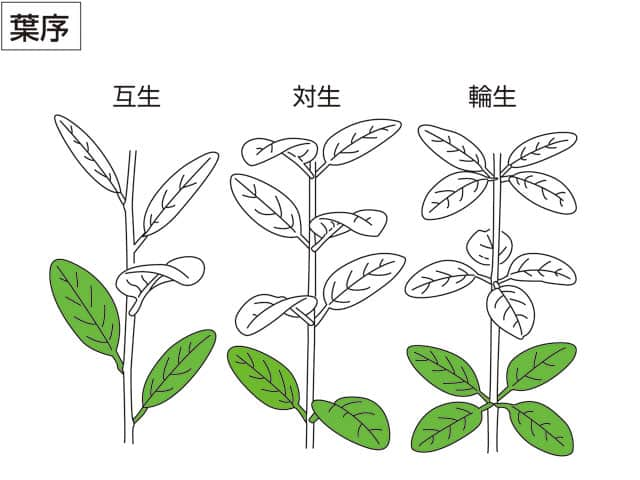

輪生(りんせい)とは、生物の体において、ある器官が一定の箇所から輪を描くように並んで生じることである。植物の葉や花に関して使われることが多い。

葉の場合

例えば種子植物の葉や花は、茎に沿って生じるが、同じ高さからは一つずつ出るものが多く、これを互生と言う。それに対して、同じ水準に向き合うように二つを生じるのを対生と言う。輪生は、これに似ているが、三つ以上を輪のような配列で生じるもののことである。対生は茎に対して向かい合ってつくが、輪生ではその数に応じてほぼ茎の周囲を等分にするようにつくのが普通である。

並ぶ数はさまざまで、三つのこともあれば、数十になるものもあるが、四つのものが比較的多い。それぞれその数に応じて三輪生、四輪生などというが、五つより多い場合にはあまり数では言わない。

葉が互生であれば花も互生であり、同様に葉が輪生するものは花も輪生する傾向が見られる。

葉が互生か対生かは科などの上位分類群の大きな特徴となる場合があるが、特定の葉数の輪生であることを特徴とする例は多くない。たとえばシオガマギク属では互生のもの、対生のもの、四輪生のものが混じっている。ヨツバムグラ属では多くが四輪生であるが、ヤエムグラでは六-八輪生、カワラマツバは十輪生にも達する。ツリガネニンジンでは、同一個体でも三輪生と四輪生が入り交じり、時に互生の葉も出る。

花の構成要素の場合

なお、花を構成する花弁や雄蘂など花葉と呼ばれ、葉の誘導物である。これらでは輪生が普通で、その数も三、四、五、六、あるいはそれらの数の整数倍となる例が多々ある。単子葉植物の場合はこれは三でほぼ固定されている。双子葉植物では様々だが五が比較的多い。花葉に関しては輪生に生じるものを輪生花、螺旋など輪生にならないものを非輪生花という。もっとも、多くの輪生花は、実際には間の詰まった螺旋であると考えられる。

偽輪生

なお、見かけ上は輪生でありながら、実際にはそうでない例もある。たとえばシソ科植物の花にはジュウニヒトエやアキギリ属など、輪生に見える例がよくあるが、それらをよく見ると、花の根元は実は対生であり、それが基部で左右に分枝を出すことで、外見上は輪生に見える。このようなものは偽輪生(ぎりんせい)、あるいは仮輪(かりん)という。

また、見かけは輪生であるが、実際にはその付着位置が少しずつずれている偽輪生もある。これは輪生以外の葉序において、その間が詰まってしまったものと考えられる。

「輪生」の例文・使い方・用例・文例

- 輪生花

- 1つ以上の輪生体(特に軸のまわりの葉の輪生体)の形成

- 集団で内部の花被または花被の層をつくる花の花びらの輪生体

- 成長するつぼみを包み、それを支える花被の外側の植物胞または層をまとめて形成する花のがく片の輪生体

- 密な偽輪生#をなしてつく巨大な葉を持ち、大きなクリーム色の花は基部に向かって紫色がかっている米国南東部産の大型の落葉低木または高木

- 美しい花と先が裂けた葉の輪生体のために成育されるアネモネ属の森林地帯の植物

- 散房花序に濃密で様々な色の見た目の華やかな花と輪生のある葉を持つストロファンツス属の様々な低木または小さな木の総称

- 小さな緑がかった花と通常輪生する葉を持つ、パロニキア属の丈の低い、群生する各種の植物の総称

- 欧州産の小型の雑草で輪生する葉と白い花を持つ

- 明らかに輪生の葉と派手な白系の紫で染められた花を持つ北アメリカの多年草

- 北米産の草本で、輪生する葉と小さなピンクまたは紫の頭花からなる頂生の房を持つ

- 北米産の草本で、輪生する葉を持ち、紫の斑点のある花が頂生の房をなす

- 3つの花弁の花がある茎の頂上に三枚の葉の輪生を持つエンレイソウ属のユリ科の植物の総称

- ガストロロビウム属のいろいろなオーストラリアの常緑低木の総称で、家畜類に有毒な輪生で複合の葉と、2つの種子の鞘に続く派手な黄色から赤っぽい色の花をつける

- 輪生の披針形をした葉と単生の腋生の花を持つ水中植物

- 腋生の輪生で黄白色の香りのよい花をつける落葉性のよじ登り低木

- 落葉性のつる性の低木で、頂生の輪生体に香りの良い黄色(後にオレンジ)の花がつく

- 例えばミジンコの捕獲のためにヒンジで連結された6から9枚の葉の輪生体を有する中央、南ヨーロッパ、アフリカ、アジア、オーストラリアの浮遊している水生肉食動物の多年生植物

- しわの多い葉と濃い紫の花の輪生体をつけるにおいの悪いヨーロッパの植物

- 目だった唇のある花の輪生体を有している汎親和性なハーブ

品詞の分類

- >> 「輪生」を含む用語の索引

- 輪生のページへのリンク