水星探査

水星の表面温度は昼間は400℃、夜は-160℃に下がる

水星は太陽系惑星のいちばん内側を回る惑星です。水も空気もありません。直径は4,880km。月より少し大きく、地球のおよそ2/5の大きさで、重さは地球の1/18です。太陽に近いため、表面の温度は昼間では400℃に達します。しかし、大気がほとんどなく、自転の周期もゆっくりしているため、夜になると熱がほとんど失われ、-160℃という寒さになります。

未知の惑星だった水星が大型電波望遠鏡で明らかに

水星は、以前は口径5mの反射望遠鏡を用いても表面の地形を確認できず、未知の惑星でした。1965年、NASAと国立電波天文台が共同で電波による水星の観測をはじめましたが、このとき、プエルトリコにあるアレシボ電波天文台の直径約300mの大型電波望遠鏡が使われました。この観測から、水星の自転周期が58.6日とわかり、まわりがギザギザに見えるのでクレーターがあるのではないかと予測されるようになりました。

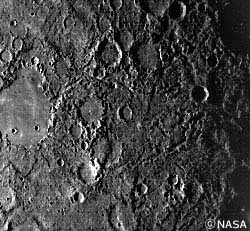

水星にもクレーターがあることを確認したマリナー10号

1973年11月、水・金星探査機マリナー10号が打ち上げられました。マリナー10号は金星を通過するときにその重力でスイングバイして、1974年3月、水星から325kmにまで接近することに成功しました。その後、合計3回にわたって水星に接近し、その結果、水星には地球の1/100万兆というきわめて薄いアルゴン、ネオン、ヘリウムなどをふくむ大気が存在していることが確認されました。また、月面と同じような多くのクレーターのある表面は、温度がマイナス200℃から500℃という分布をもち、磁場(じば)が地球の1%、質量は地球の1/6という数字が出されました。これらの数字は、水星表面のすぐ下に直径約1,600kmにも達する巨大な鉄の芯(しん)が存在することをうかがわせます。

水星の全貌をつかむため、メッセンジャー探査機を打ち上げ

水星の地図はUSGS(アメリカ地質調査所)により1979年に初期の全体像が、1983年に分割詳細図がつくられました。アメリカ航空宇宙局(NASA)は、周回をしながら水星を観測する探査機「メッセンジャー」を2004年8月3日に打ち上げました。探査機は2011年3月から水星を周回し、さまざまな観測を行うことになっています。

水星探査と同じ種類の言葉

Weblioに収録されているすべての辞書から水星探査を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

全ての辞書から水星探査

を検索

全ての辞書から水星探査

を検索

- 水星探査のページへのリンク