寄生根

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 06:58 UTC 版)

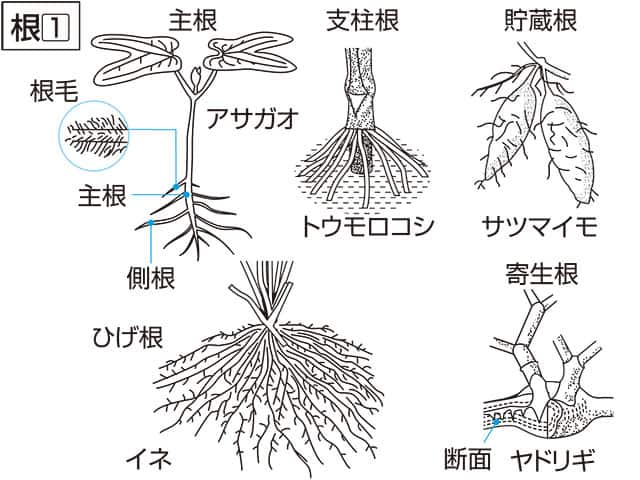

共生の一形態として、寄生がある。他の植物に寄生し養分を奪う植物は寄生植物とよばれ、自ら光合成を行いながら宿主からも栄養分を奪う半寄生植物 (ヤドリギなど) と、光合成能を欠き、有機物も含めた栄養分を宿主から奪う全寄生植物 (ネナシカズラなど) がある。寄生植物は栄養分を吸収するために宿主に吸器 (haustorium, pl. haustoria) を付着させているが、寄生植物における吸器は特殊化した根であり、この根は寄生根 (parasitic root) ともよばれる。寄生根では、しばしば寄生植物と宿主の維管束 (木部) がつながっている (木部架橋、xylem bridge) (右図10b)。寄生根は、以下のようにいくつかのタイプに類別されることがある。 シオガマギク型 (Pedicularis type)根が発達するが、その一部が寄生根として宿主の地中根に侵入するものであり、半寄生植物であるコゴメグサ属、シオガマギク属 (ハマウツボ科)、カナビキソウ、ツクバネ (ビャクダン科) などに見られる。 ハマウツボ型 (Orobanche type)種子が発芽すると幼根が宿主の根に侵入し、分枝する。成長につれて最初の寄生根は退化し、代わりに根茎が発達して宿主の根を取り込むものもある。ツチトリモチ科やヤッコソウ科、ハマウツボ科 (全寄生植物種) に見られる。 ヤドリギ型 (Viscum type) (右図10a)種子が発芽すると胚軸下部が吸盤状になり宿主の茎に固着し、そこから不定根を出して樹皮内に侵入、分枝する。分枝した根が宿主木部に侵入して吸器になる。幼根は伸張しない。半寄生植物であるヤドリギなど (ビャクダン科) に見られる。 ネナシカズラ型 (Cuscuta type) (右図10b)種子発芽後、主根はまもなく退化し、宿主に巻き付いた枝の随所から不定根である寄生根を出して宿主に侵入する。つる性の全寄生植物であるスナヅル (クスノキ科) やネナシカズラ (ヒルガオ科) に見られる。

※この「寄生根」の解説は、「根」の解説の一部です。

「寄生根」を含む「根」の記事については、「根」の概要を参照ください。

寄生根と同じ種類の言葉

- 寄生根のページへのリンク