下緒

(下げ緒 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/11/13 14:33 UTC 版)

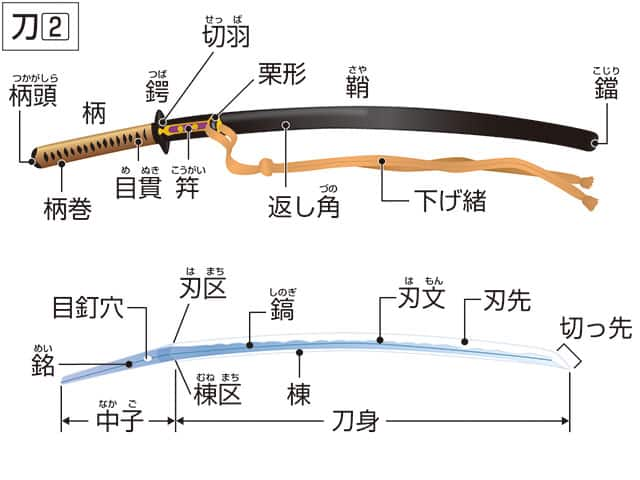

下緒(さげお)とは、日本刀の鞘に装着して用いる紐のことである。

「太刀拵」と呼ばれる形式の刀装に付けられるものは「太刀緒(たちお)」もしくは「佩緒(はきお)」[1]と呼び区別する。短刀用のもので端を何房かに分岐させたものは、特に「蛸足下緒(たこ(の)あしさげお)」と呼ばれた。

- なお、「刀緒」と表記・表現されていることがあるが、刀緒と書く場合は“とうちょ”と読み、明治以降の軍刀に用いられる軍装品のことであり、下緒を指すものとして「刀緒」と表記・表現することは誤用であるので注意を要する。

-

詳細は「軍刀#大日本帝国陸海軍の軍刀#剣緒・刀緒」を参照

- また、近現代の軍服もしくは公的な制服に装着する「飾緒」(しょくちょ、しょくしょ、かざりお、英語: Aiguillette, ドイツ語: Achselschnur)を指して下緒もしくは下げ緒と呼称されることがあるが、これは俗称である。

-

詳細は「飾緒」を参照

概要

主に絹で織られた平組紐が用いられており、刀装によっては平革紐や袋縫の革紐も用いられた。

元々は日本において刀剣、特に大刀および太刀を腰に結びつけて携行するためのものであったが、鎌倉時代から室町時代に入り、戦闘用の刀の主流が、腰から下げるものではなく腰帯に差して用いる打刀様式のものになると、鞘を腰帯に結び付けるために用いられるようになり、不意に差している刀を奪われないようにするため、また、刀を抜いた際に鞘が帯から抜け落ちないよう、帯に鞘を括り付けるためのものとなった。

しかし、打刀が普及し、打刀の拵(外装)の形状が煮詰められてくると、“刀を抜いた時に鞘も共に抜けないように固定する”ためには、鞘に「返角(かえりつの、「逆角(さかつの)」とも)」と呼ばれるフックがつけられるようになった。“刀が抜けないようにするための留め具”としてはこちらのほうが有用であり、下緒は抜け止め用としては補助的なものとなった。以後は下緒は“刀を腰帯に結び付けるためのもの”としてのみではなく、

- 必要に応じ鍔や柄に輪状にして結び付け、刀を取り落とさないようにするための手貫緒(てぬきお)として用いる

- 鞘と鍔もしくは柄を結び、ふいに刀が抜けることを防ぐ。また、刀を抜く意思がないことを他者に示す。

- 柄巻が切れた際、または本来の柄巻では手滑を防ぐためには不十分な際に柄紐の代用として巻く

- 着物の袖が邪魔になった際に裾をまとめるために用いる[2]

といった、「刀を使うにあたって紐が必要になった際に、場合に応じて用いるための付属物」となっていった。江戸時代に書かれた、もしくは書かれたとされて後世に復刊された、剣術や武術、あるいは武芸について書かれた書物には、下緒の使用法について様々な例が記載されており、それらが本当に当時の書物に記述されていたのか、また記述されている通りに用いられていたのか、といった点については定かではないものの、「幅広い用途に使える、刀の付属品」として用いられていたことがうかがえる。

こうして下緒は“有用ではあっても必須のものではない”と見なされることはあっても刀装から廃されることはなく、また、様々な色で染めたり何色もの糸で紋様を織り込んだりと、色合いや柄の装飾性を追求した装飾美術品ともなり、日本刀が実用品として使われることがなくなった近代以降においても、重要な刀装品の一つとなっている。

材質

下緒に用いる素材には絹や皮革(主に鹿革)が用いられ、身分の低い足軽などが実用本位の安価な刀装に用いていたものには苧麻(カラムシ)製のものもあった。戦国時代後期(16世紀末)から日本でも木綿の生産が本格的に始まると、木綿製のものも用いられるようになる。

太刀緒には燻革(ふすべかわ)[3]を袋縫いにした革緒が長らく使われており、室町時代中期の頃までは、太刀本体と太刀緒を繋ぐ足緒(後述#結び方の項参照)共々太刀緒には燻革緒が用いられているものが一般的である。

現代においては人絹(レーヨン)製のものも主に模擬刀用の下緒として使われている。

種類

下緒には組紐を用いたものと皮革を用いたものがあるが、下緒に用いられる組紐には打ち方(組み方、とも)によって多くの種類があった。

- 平打(ひらうち):貝乃(ノ)口組(かいのくちぐみ」/甲斐口組(かいのくちぐみ)とも。最も一般的に用いられた下緒の様式。

- 亀甲組(きっこうぐみ):平打の下緒のうち、多色の糸を用いて亀甲型の織り文様が表れるように組まれたもの。太刀緒として多く用いられた。江戸時代以降の「陣太刀」様式の刀装には亀甲組の太刀緒を用いるのが規則である。

- 繁打(しげうち):重打/重組(しげくみ)とも。厚手で織り目の目立つ組紐の様式で、天正期の拵えによく使われた。

- 畝打(うねうち):畝組とも。縦方向に織り目が筋立って現れる織り方。

- 笹波打(ささなみうち):笹浪組とも。V字型の模様が連続した矢羽根様の織り文様が現れる組み方。

- 竜甲打(りゅうこううち):竜甲組、龍甲打(組)とも。中央部に角織の折り目が筋立って現れる織り方。その名称から武芸者に好まれた。尾張藩の平常差しとされた「尾張拵」には必ず用いられていた下緒である。

- 唐打(からうち):唐組とも。多色の糸を用いて、菱形の文様が連続する形に組まれたもの。儀礼用の太刀や金装拵えの短刀など、高級な刀装に多く用いられた。

- 高麗打(こうらいうち):高麗組とも。折り目が細かく、家紋や文字を自由に組み上げることが出来る組み方。必然的に高価な為、高級な刀装に用いる下緒に用いられた。

高級なものとしては、絹の組紐を芯として上から錦布で包んだものがあり、桃山文化華やかなりし頃に流行した“桃山拵”と呼ばれる華美な刀装に多く用いられていた他、桃山時代頃から製作されるようになった陣太刀と呼ばれる太刀の刀装に用いられている。

結び方

下緒の鞘への取り付け方は、鞘の差表[4]にある栗形と呼ばれる部品に通すものと、同じく鞘の差表側に取り付けた小さい金輪に通すものの2種類がある。

太刀の場合には鞘に付けられている二つの「足金物(あしかなもの)」と呼ばれる金具に「帯取(おびとり)」もしくは「足緒(あしお)」と呼ばれる革の緒[5]を通し、足緒に太刀緒を通して用いた[6]。

下緒の鞘への結び方にはいくつかの様式があり、江戸時代の諸藩や剣術の流派では結び方が一様に定められていることが通例となっていた。現在でも、独自の下緒結びが流派の特徴として継承されている居合の流派が多く存在する。

下緒の結び方として主だったものとしては以下のものがある。

- 正式結び:「正結び(せいむすび)」、「蝶結び(ちょうむすび)」とも。下緒の結び輪が片方のみ(通常は鯉口の側)のみになるようにした結び方。江戸時代にはこれを正式な刀への下緒の結び方とした。見栄えがする上、下緒の端を引けば即座に結びを解くことができるため、実用的な結び方でもあった。

- 大名結び(だいみょうむすび):「浪人結び」とも。下げ緒の結び輪が両方にできるようした結び方。正式結び以上に見栄えがする結び方だが、解いた後に改めて下緒を結び直さねばならないために実用とするには向かず、刀を飾っておくことに適した結び方である。

- “浪人結び”の呼び名は、「浪人は刀を差すことも使うこともないのだから、実用を考える必要がなく、せいぜい見栄えだけでも映える結び方を選ぶものであろう」という揶揄に基づくものである。

- 熨斗結び(のしむすび):下緒を栗形に通した後に一巻きのみ結び、鞘に沿って直線に伸ばした後に鞘尻の付近で鞘に一巻きした結び方。緒の端は後述の茗荷結びとするかもしくは巻に結び込む、あるいはそのまま垂らす等があった。刀を飾る際、下緒を目立たせたい場合に好んで用いられ、特に鞘に刀身を収めず、刀身と鞘を並べて個別に飾る際に多く用いられた。結んだ下緒が煩雑にならない上に解くことも簡単なため、実用的な結び方でもあった。

- 太刀結び:太刀の足緒に太刀緒を通したのちに鞘に結び輪が両方にできるように結んだもので、太刀を飾って置く際に長い太刀緒が煩雑にならぬように、また太刀が見栄えがするように用いた結び方。

- なお、打刀様式の刀を佩くために長めの下緒を用いて腰から下げられるように結んだ「足緒結び(あしおむすび)」を太刀結びと呼称する場合もある。

- 短刀結び:特に短刀の拵えの下緒によく用いられた結び方で、下緒を栗形に通した後に鞘に一巻きし、残りを熨斗結びに準じて結ぶ結び方。緒の端は後述の茗荷結びとするのが通例である。初めの一巻きをどのように鞘に結び回すかは幾通りかの方法がある。主に短刀と脇差に用いられた結び方で、それ以外の刀にはあまり使われない結び方である。

- 巻結び(まきむすび):下緒を栗形に通した後に鞘に巻き付けて端を固く結び止める結び方。どのように巻き付けるかには幾通りかある。下緒が鞘と一体になり垂れることがない為に嵩張らず、刀装を刀箱や刀袋に収めて運搬、保管する際に用いられた。

- 保管用とはいえこの結び方で長期間保管すると鞘の塗りと下緒自身が痛むため、あくまで刀装を剥き出しにせずに持ち運ぶ際にのみ使われるものであるが、明治時代以降の刀剣にはこの方式で長期に渡り保管されているものも数多い。

- 茗荷結び(みょうがむすび):下緒の端がばらけないように端をまとめるための結び方。下緒を解いた際には端をこの結び方でまとめた上に帯に巻くなり刀から垂らす等した。熨斗結びや短刀結びは緒の端はこの茗荷結びにすることが多いが、正結びでも端を茗荷結びでまとめている例もある。

- “茗荷結び”の名は、端を結んでまとめた形が茗荷の花穂に似て見えることから。

なお、これらの下緒の結びは、茗荷結びを除き、刀を刀掛けに掛けて飾っておく際、または保管する際もしくは持ち運ぶ際に行うもので、実用として刀を差している場合には下緒は解いて帯に巻き付けるか端を挟んでおく、あるいは栗形から緩く垂らした後に鞘に軽く絡めておく[7]ものであり、刀を帯に差さずに手に持っている場合でも、刀を抜くことを前提として持ち歩いているなら下緒は解いておくものである[8]。漫画やイラスト、アニメーション作品(時には、実写の写真や映像作品でも)等で刀を用いるために持っていたり腰に差したりしているのに下緒が大名結びなどのすぐには解けない結び方で鞘に結ばれたままになっているものが見受けられるが、それらは刀を実用するにあたっての下緒の用い方としては基本的には誤りである。

勿論、刀を実用している状況でも常に解いているわけではなく、邪魔にならないように一時的に鞘に巻くことはあった。江戸時代末期に主に外国人によって撮影された写真では、鞘に下緒を雑に巻き付けている侍を撮影したものが存在する。

-

1860-1865年にアメリカ人により撮影された侍の写真

大小拵のうち、大刀(打刀)の下緒は緩く垂らし、小刀(脇差)の下緒は差裏に回して帯に挟んでいる

色

下緒は刀装品として登場してよりは個人の趣味によって様々な色や紋様のものが用いられていた。室町幕府や豊臣政権により過剰に華美なものには禁止令が出されることもあったが、厳格に守られていたものではなかったことが、当時の風俗を描いた絵図等により見ることができる。

江戸時代に入り、武士階級に所々の厳格な決まり事が定められるようになると、個人の好みで選んだ色の下緒を身につけることは儘ならなくなっていった。一例を挙げると、江戸期には緋色の下緒を付けられるのは武士として最も高い身分の将軍・大名のみである。

下緒の色には諸藩で様々に異なった規定があり、明文化されていない慣習による決まり事もあった。現代においても、居合道においては「白色の下緒は師範のみが許される」「黒一色以外の下緒は有段者のみ許される」といった決まり事を厳格に求める流派や道場は多い。

下緒の色の一例

奥州会津藩を例にとると、「紐の制度」というのがあり、身分により羽織の紐の色が下のように定められていた。

- 紫色:別格の色。家老(千石高)、若年寄八百石高)。

- 御納戸色(おなんどいろ):家老、若年寄、三奉行(三百石高)、城代(五百石高)、大目付(三百石高)、軍事奉行(三百石高)、学校奉行(三百石高)など。<高士>

- 黒色:一般の武士(上士)。<一の寄合以上>

- 紺色:猪苗代城在勤の猪苗代十騎。

- 花色(縹色(はなだいろ):厩別当、勘定頭、納戸、御側医師、駒奉行、武芸指南役。<二ノ寄合>

- 茶色:(中士)<三ノ寄合>

- 萌黄色:(中士)<年割>

- 浅葱色:(中士)<月割>

下緒の色もこれに準じたものになっており、自分よりも身分の高いものが使う色を下緒に使うことは禁じられていた。

その他

現代では和装用の帯締めを下緒として用いる例もある。尚、帯締めのうち組紐を用いるものは明治以降に刀剣用のものを転用したことが始まりである。

脚注

- ^ 太刀緒は帯ではなく、鎧の胴に直接結びつけるために用いる。そのため、長さは刀用のものより長いものが普通であり、十尺(約303cm)以上のものが主である(標準で十二尺程)。

- ^ 大小差しの大刀に付ける下緒は緊急時には襷として用いることを想定していた、とされることがあるが、襷として“のみ”用いることを想定していたものではないため、“大刀の下緒=襷の代用品”との認識は正確とはいえない。

- ^ 鞣した鹿革を煙で燻し、防菌、防虫効果を高めたもの

- ^ さしおもて、刀を腰に差した時に見える側

- ^ 鎖を編んだものを用いたものもあり、その様式を特に兵庫鎖太刀(ひょうごくさりのたち)と呼ぶ

- ^ このようにして太刀を腰から下げて携行することを「佩く(はく)」と呼称する

- ^ 室町時代から江戸時代にかけて描かれている絵図では、殆どが下緒は単に垂らすか軽く鞘に絡めている。これは『徳川盛世録』等の文献によって正式のものであることを確認できる。

- ^ 逆に、あえて刀を帯に差している、もしくは手に持っている状態でも下緒を結んだままにしておくことで、「刀を抜く意思はなく、他者に危害を与える意図はない」ことを示す、という作法もあり、現代でも剣術や武術の流派によっては「下緒は常に結んでおくことが正しい」としている派もある。

参考文献

- 『刀と拵備考』文化十一年刊

- 『本邦刀剣考』安永八年刊・榊原長俊著

- 『図解 日本刀事典』(ISBN 978-4054032767) 学習研究社 2006

- 『図説・日本刀大全 (歴史群像シリーズ)』 (ISBN 978-4056040395) 学習研究社 2006

関連項目

下げ緒(さげお)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/07/13 14:01 UTC 版)

鞘についた紐。忍の下げ緒は長く、野営時のテント張りや忍術に使われていたという記録もある。

※この「下げ緒(さげお)」の解説は、「もののて」の解説の一部です。

「下げ緒(さげお)」を含む「もののて」の記事については、「もののて」の概要を参照ください。

下げ緒と同じ種類の言葉

- 下げ緒のページへのリンク