たいようねつ‐おんすいき〔タイヤウネツヲンスイキ〕【太陽熱温水器】

太陽熱温水器

太陽熱温水器

太陽熱温水器

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/01/28 06:54 UTC 版)

太陽熱温水器(たいようねつおんすいき)とは、太陽光を吸収し熱に変換することで水を温める装置である。

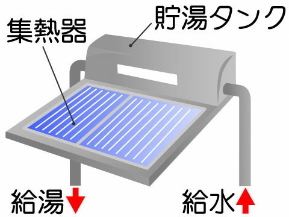

狭義には、建物の屋根の上に設置する集熱器とタンクが一体となった自然循環式のものを指すが、これを改良して貯湯槽と集熱器を分離させたもの(ソーラーシステム)も指す。この項では特に断りの無い限り両者について記述する。

概要

太陽熱温水器は、太陽光が持つエネルギーを熱源として水を温めて作った湯を貯蔵し、これを給湯する蓄熱式の給湯器である。なお、外気温や日照条件などによって給湯温度は変化する。ただし、必ずしも給湯だけに使用されるわけではなく、暖房など他の用途に利用される場合もある。いずれにしても、太陽熱を直接利用する方式であるアクティブソーラーの1種と言える。なお、平板型や真空管型など形式によって違いはあるものの、太陽光が持つエネルギーの40%から60%を熱として利用できる。[1]既存の再生可能エネルギー利用機器の中ではエネルギー変換効率や費用対効果が最も高く、20年程度の耐久性が確認されている[2]。

波長

黒体は太陽熱を吸収する一方、自身の熱を赤外線として放出してしまう。(黒体輻射)太陽熱を取り入れつつ放熱を防ぐためには短い波長の太陽の熱輻射5700K(5427℃)は吸収しつつ、集熱器の温度100~1000℃(373~1273K)の長い波長は反射する必要がある。[3]

これを実現する選択吸収材料が実用化され、多くの製品に使われている。[4][5][6]。ダイクロイックミラーを使う提案もある。CN 102540310

主な形式

タンク一体型

集熱器(ソーラーパネル)と貯湯槽が一体型となったもの。

- 水を自然循環させるタイプ

- 自然循環式と呼ばれる。水は集熱器と貯湯槽との間を対流により自然に循環することで温められる。構造的に簡単で価格が安いため最も普及している。水の入った重い貯湯槽により屋根に負担が掛かる欠点があるため地上に架台を設けて低い位置に設置する場合もある。水の注入には上水道の圧力を用い、湯の排出には貯湯槽と蛇口との間の高低差を利用するため電源が不要であるが、タンクと浴槽との高低差が小さいほど排出時の水圧が低くなる。また、配管の長さの分だけ冷たい水が出る。寒冷地では水が凍結し太陽熱温水器を傷める可能性があるが、対策を施した製品もある。

水道直圧型

太陽熱温水器のタンク一体型には、屋根上など高い位置に設置してその高低差で出湯する落下式タイプと、耐圧タンクを備えて水道を直結できる水道直圧型がある。水道直圧型は、高低差に関係なく地上に置くことができるため屋根への負担が無く地震対策として利用が増えている。また、水道耐圧型の集熱部には間接伝熱のヒートパイプとその放熱を防ぐ真空管が使われている。

- 不凍液を循環させるタイプ

- 強制循環式または二回路式と呼ばれる。ポンプにより熱媒を集熱器と蓄熱槽の間で強制循環させ、水は蓄熱槽内で熱媒との間で熱交換することにより温められる。間接加熱方式であるため、直接加熱方式である自然循環式に比べると湯温はやや低くなる。水の入った重い貯湯槽により屋根に負担が掛かる点は自然循環式と同等である。自然循環式よりも価格はやや高い。吐出水圧は自然循環式よりも高い。熱媒の循環路と水の水路とが分離されているため衛生面での心配が少ない。熱媒に不凍液を用いているため凍結の心配は少ない。ポンプの動力が別途必要だが、太陽電池を組み込んで事実上電源不要としているものもある。

タンク分離型

屋根上の集熱器と、地上の貯湯槽に分離している形式のシステムである。ポンプにより集熱器と蓄熱槽の間で水や不凍液を強制循環させる。屋根の負担が自然循環タイプより軽いなどの長所を持つ。ポンプを運転する電気が必要なこと、価格がやや高くなることが欠点。 大きく分けて、水を循環させるタイプと不凍液を循環させるタイプがある。

- 水を循環させるタイプ

- 水を強制循環させるため凍結しにくい。

- 不凍液を循環させるタイプ

- 水でなく不凍液を入れる。実際に利用する水が屋根上まで行かないため衛生面での心配が少ない。

- ポンプにより集熱器と蓄熱槽の間で不凍液を強制循環させる。蓄熱槽内では、不凍液と水との間で熱交換が行われる。集熱器による屋根の負担が軽く、凍結の心配はない。構造的にやや複雑で価格が高い。

他の機器と併用するもの

ヒートポンプとの併用(ソーラーヒートポンプ)

アクティブソーラーの一種でヒートポンプを用いる。太陽熱温水器でつくられる温水と、強制的に循環させた冷媒とを熱交換させることで、太陽熱を間接的に給湯・暖房・冷房に用いる循環のみを行うもののほか、補助熱源としてヒートポンプ式給湯器を併用するものもある。熱源の一部または全部が太陽熱のため高効率だが、仕組みが複雑になるため太陽熱温水器に加えて他の熱源装置やヒートポンプ式給湯器を個別に設置する場合より設置コストが高い。住宅用太陽熱高度利用システム補助制度がある。

太陽光発電との併用

太陽光発電モジュールと一体化し発電と集熱を同時に行う(光・熱複合ソーラーシステム)製品が存在する[7]。強制循環用ポンプの電源を自己調達でき、太陽光エネルギーの総合的な利用効率も上げられるが、製造に高度な技術を要するため高価である[7]。

集熱器の形式

太陽熱利用機器の集熱器部分には大きく分けて平板型集熱器、真空管型集熱器、集光型集熱器の3種類がある。このうち一般家庭用のシステムには、太陽を追尾しなくても良い平板型と真空管型が多く用いられる。

平板型集熱器

最も単純な形式の集熱器である。平板型・黒色の集熱面に直接熱媒(水や不凍液)を接触させる。集熱面裏側は断熱材で断熱する。構造が簡便でコストを下げやすい。集光側においてカバーガラスと集熱部との間の対流損失が大きく、100℃以上の高温を得るのは難しい。自然循環式と強制対流式の両方がある。

真空管型集熱器

内部を真空にしたガラス管の中に熱媒を通す管と集熱板を設けた構造を多数並べるものである。カバーガラスとの間の対流による損失がなく、高効率で集熱することができる。熱媒は強制循環させる。内部の真空を長期に亘って維持する必要があるため、高度な製造技術を要する。平板型に比較して一般に高性能、高価である。

集光型集熱器

凹面の反射板または凹面鏡のほか平面反射板または鏡を凹面状に並べることにより太陽光を集光する。太陽炉が給湯用として用いられることは少なく大きさを問わず調理用が多い。

日本での扱い

日本では新エネルギーの1つに指定され、各種の補助金や融資優遇制度などの推進策が取られている[8]。このため日本では補助金や優遇制度などを用いつつメーカー製の太陽熱温水器を購入することもできる。またそれ以外にも、ホームセンターなどで市販されている塩ビ管(塩化ビニール管)などを用いて、かなり安価に自作することもできる[9]。

日本の主なメーカー

脚注

出典

- ^ 株式会社インプレス (2018年5月17日). “【コラム】ガス代が月1,800円! メリットが多くても「太陽熱温水器」が普及しないワケ”. 家電 Watch. 2025年1月14日閲覧。

- ^ “太陽熱利用”. 資源エネルギー庁. 2008年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年2月2日閲覧。

- ^ “高温用太陽光選択吸収材料”. www.energy.mech.tohoku.ac.jp. 2025年1月13日閲覧。

- ^ “SJシリーズ | 給湯・バスルーム | ノーリツ”. 株式会社ノーリツの企業情報サイト. 2025年1月13日閲覧。

- ^ “太陽熱温水器とは|太陽熱温水器|株式会社コロナ”. コロナ製品情報サイト|株式会社コロナ. 2025年1月13日閲覧。

- ^ “Solar paint|オキツモ株式会社/Okitsumo Inc.”. www.okitsumo.co.jp. 2025年1月13日閲覧。

- ^ a b “ソラーレ21”. 朝日ソーラー株式会社 (2006年8月7日). 2006年8月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年8月25日閲覧。

- ^ “太陽熱温水器の補助金”. 環境ビジネス.jp(株式会社日本ビジネス出版). 2011年5月31日閲覧。

- ^ “自作の太陽熱温水器で太陽光を効率よく低コストで利用する”. solar.take-4.net. 太陽熱温水器を自作する. 2008年8月13日閲覧。

参考文献

- 日本太陽エネルギー学会 編『太陽エネルギー利用技術』オーム社、2006年。ISBN 4-274-20278-X。OCLC 675480306。

- 金山 公夫、馬場 弘『ソーラーエネルギー利用技術: 地球温暖化の抑制と持続可能な発展のために』森北出版、2004年。ISBN 4-627-94661-9。OCLC 674097822。

関連項目

外部リンク

太陽熱温水器(光 → 熱)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/04 01:41 UTC 版)

「再生可能エネルギー」の記事における「太陽熱温水器(光 → 熱)」の解説

黒いパネルで集熱し水を温める。@media screen{.mw-parser-output .fix-domain{border-bottom:dashed 1px}}変換効率が6割程度[要出典]と高い。比較的安価である。

※この「太陽熱温水器(光 → 熱)」の解説は、「再生可能エネルギー」の解説の一部です。

「太陽熱温水器(光 → 熱)」を含む「再生可能エネルギー」の記事については、「再生可能エネルギー」の概要を参照ください。

「太陽熱温水器」の例文・使い方・用例・文例

- 太陽熱温水器のページへのリンク