いし‐ぼうちょう〔‐バウチヤウ〕【石包丁/石×庖丁】

石包丁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/09/10 03:49 UTC 版)

石包丁(いしぼうちょう、石庖丁)は、中国大陸から日本列島に分布する、刃物状の磨製石器。主に農耕の伝播に従って、その初期に普及したと見られている。

形状

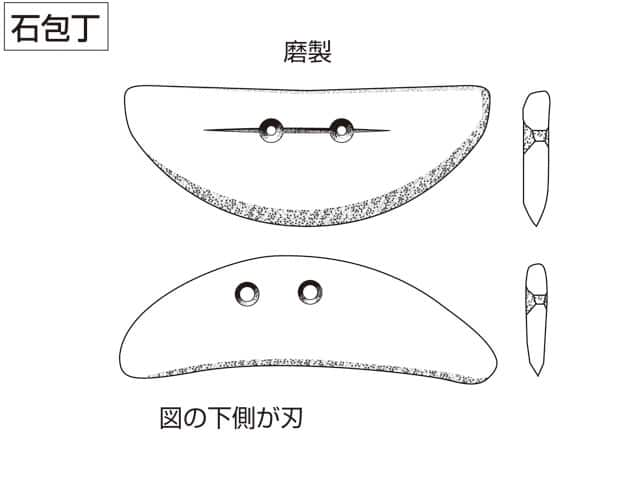

長さ12–20cm・幅3–5cm程度の薄い板状で、ちょうど手のひらの中に収まるようなサイズとなっており、形は長方形または半月型の扁平な形状である。片面を鈍い刃(→ナイフ)のようにし、側面に1つないし2つくらいの穴を開け、紐を通し脱落防止のために指に引っ掛けたり手の甲に巻きつけ固定して使えるようにしたものが、しばしば出土する。なお一部には打製石器による石包丁も出土しており、必ずしも当時の文化伝播が一様ではなかったこともしのばれる。

なお現在の包丁や鎌には、手を保護し作業効率をあげる上で柄が付けられているが、石包丁では柄が取り付けられることは無かった。これは、収穫時に稲から稲穂の部分だけをむしるように切り取るために使ったものと考えられている。現在の稲は栽培技術や品種改良によって、ほぼ同時期に実を付けるようになっているが、当時の稲は同じ場所・同じ時期でも稲によって実が取り入れ時期だったりまだ早かったりとバラ付きがあったため、取り入れに適した稲穂だけを選別して刈り取っていたのだろうと推察されている。

材質

主に凝灰岩などの硬質の石材が用いられる。特に北部九州では、福岡県飯塚市立岩遺跡から、付近で産出される輝緑凝灰岩を用いた石包丁の未製品が多量に出土しており、北部九州の弥生時代中期の遺跡から輝緑凝灰岩製の石包丁が出土することから、立岩遺跡で専業的に生産された石包丁を交易する体制があったと考えられる。

なお同様の用途に用いられた木製農具(木製穂摘具)も発見されてはいるが、西宮市立郷土資料館の実験では石包丁のような形状の木製穂摘具の場合に、僅か数回の刈り入れで作業効率が低下することが示されている[1]。

用途

包丁と名はついてはいるが、一般に魚や肉・野菜の調理に用いられた訳ではない。名の由来は明治時代の研究者らが北方ネイティブ・アメリカンの利用していた石の調理用ナイフに形状的に似ることからこう呼んだものが広まった。しかし、石包丁の刃部分から稲固有の残留物は見つかったものの、それ以外の当時食用にされていたと見られる動物や植物の残留物がみられなかったためである[2]。

年代

中国では仰韶文化、龍山文化の遺跡から出土する。朝鮮半島では無文土器時代の遺跡から出土し、畑作の伝播に伴い、半島を南下したと考えられる。日本列島では、福岡県北九州市貫川遺跡で縄文時代晩期前葉〜中葉の黒川式土器段階に出土した例が最古だが、大量に出土するのは弥生時代早期(縄文時代晩期終末)以降である。

石包丁は比較的何処にでもある材料から製作可能であったため、初期の稲作文化においては広く利用されたが、後に加工性に優れ丈夫で鋭い切れ味を持つ青銅器や鉄器の伝播にも伴い廃れていった。ただ過渡期的には同時期隣接地域にて、ほぼ平行して石器と貴重で高価な青銅器などが併用されていた様子もうかがわれる。

脚注

- ^ 合田茂伸「小学生と「木製石包丁」」『西宮市立郷土資料館ニュースレター』No.9 1991年

- ^ 山内清男「石包丁の意義」 『ドルメン』第3巻第11号 岡書院 1934年。全国書誌番号:00017585、 NCID AN0017657X。

関連項目

外部リンク

- 文化遺産オンライン・石包丁 - 文化庁のオンライン文化遺産データベース。

- 吉野ヶ里歴史公園(吉野ヶ里遺跡関連施設) - 日本に稲作文化が根付いた当時の史跡であるため、当然のように石包丁も出土している。

- 『石包丁』 - コトバンク

石包丁

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/23 16:57 UTC 版)

※この「石包丁」の解説は、「磨製石器」の解説の一部です。

「石包丁」を含む「磨製石器」の記事については、「磨製石器」の概要を参照ください。

石包丁と同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- 石包丁のページへのリンク