きょう【兄/経/×卿/▽敬/▽慶/▽警】

読み方:きょう

〈兄〉⇒けい

〈経〉⇒けい

〈卿〉⇒けい

〈敬〉⇒けい

〈慶〉⇒けい

〈警〉⇒けい

けい【敬】

読み方:けい

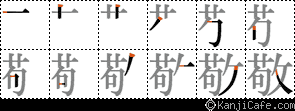

[音]ケイ(漢) キョウ(キャウ)(呉) [訓]うやまう つつしむ

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈ケイ〉身を引き締めてうやうやしくする。うやまう。「敬意・敬遠・敬虔(けいけん)・敬語・敬服・敬礼・敬老/畏敬・失敬・崇敬・尊敬・表敬・不敬」

〈ケイ〉身を引き締めてうやうやしくする。うやまう。「敬意・敬遠・敬虔(けいけん)・敬語・敬服・敬礼・敬老/畏敬・失敬・崇敬・尊敬・表敬・不敬」

![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈キョウ〉

〈キョウ〉

けい【敬】

けい 【敬】

敬

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/07/17 02:36 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動敬(けい)とは、儒学における、つつしみあざむかない心のこと。

概要

中国では敬を主一、一は無適とし[1]、「心を集中専一の状態に保ち続けること」と定義した(詳細は居敬を参照)。朱熹は敬を「聖学の始めを成し、終わりを成す所以のもの」といった[2]。

江戸時代初期の儒学者で朱子学を奉じた林羅山(林道春)はその著『春鑑抄』において、国をよく治めるためには「序」(秩序・序列)を保つため、「うやまう」というよりも「つつしむ」という意味の「敬」が大切であり、さらに、その具体的な現れである「礼」(礼儀・法度)が重要視されるべきことを説いた。

羅山は、上下定分の理を唱えるとともに、心のなかに「敬」を持ち続けること、すなわち「持敬」の姿勢の肝要なることを強調した。これが「存心持敬」であるが、この思想には、歴史的にみて、武士階級に自らを社会の指導者として厳しく律すべしという階級的自覚をうながした側面があったことが指摘されている[3]。

脚注

関連項目

参考文献

- 高橋哲哉ほか『倫理』一橋出版、2003年3月。ISBN 4-8348-7020-0

敬

敬

「敬」の例文・使い方・用例・文例

- 彼は父親を敬愛している

- 畏敬の念

- その聖人は神を畏れ敬って生きた

- 私は畏敬の念に打たれた

- 彼の才能にはある程度の敬意を抱いている

- 敬けんなクリスチャン

- 船員全員が船旗に敬礼した

- 彼の勇気に我々は尊敬の念を抱いた

- 大いに尊敬されている科学者

- 敬具

- 年輩者に敬意を示す

- 敬意をもって

- 彼は優勝者に払われるべき尊敬を受けていない

- しかるべき敬意

- おぼれかけた人を救助して彼は皆の尊敬を得た

- 老教授は非常に尊敬されていた

- 神への畏敬が多くの初期のキリスト教徒に行動を起こさせた

- 私は彼に尊敬の気持ちを抱いている

- 彼女は多くの点で僕とは違っている.だから尊敬できるんだ

- 生徒たちは先生のことを尊敬するようになった

- >> 「敬」を含む用語の索引

- 敬のページへのリンク