巨大望遠鏡

天体望遠鏡に使われる望遠鏡の種類となりたち

天体望遠鏡には、屈折(くっせつ)望遠鏡と反射望遠鏡があります。屈折望遠鏡は、対物レンズが星の光を集め、接眼レンズがその実像を大きく見せるしくみです。ふつう、接眼レンズは凸(とつ)レンズ2枚を組み合わせてありますが、なかには凹(おう)レンズを使っているものもあります。反射望遠鏡は、レンズに平面鏡を使って光を集め、その光をもう1つの鏡で反射させ、接眼レンズにみちびくしくみです。反射望遠鏡は、鏡をつくるのがレンズよりやさしいため、大型の望遠鏡などによく使われています。

大きな望遠鏡を使うことで知らなかった星たちが見えてくる

望遠鏡が大きければ光もたくさん集まり、星は明るく見えます。これらの星をできるかぎり観測していきたいという願いから、望遠鏡は少しずつ大きくなっていきました。現在使われている最大級の望遠鏡は、1848年に観測がはじまったパロマー山天文台で、主鏡の直径は508cm、約100億光年も遠くの星雲まで観測することができます。また、日本がハワイに建設中の「すばる望遠鏡」にも、主鏡820cmもの巨大望遠鏡がつくられています。

電波天文学の発達によりさらに広がった宇宙

ふつうの望遠鏡では見えない暗い星雲や銀河を発見する方法として、1960年代に電波天文学がはじまりました。これは、電離層や大気を通してくる電波を集め、記録するシステムです。電波は波長が長いため、何億光年先の宇宙まで届きますし、天気や昼夜関係なく観測ができます。電波天文学により、天文の世界はますます広がっていきました。日本でいちばん大きな天文台は、長野県にある国立天文台「野辺山電波観測所」で、電波を集める主鏡は、直径45mにもなります。

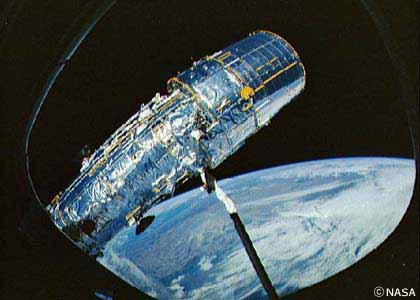

NASAにより、大気圏の外に出されたハッブル宇宙望遠鏡

1990年、アメリカのNASAは、全長約13m、主鏡の直径2.4mの「ハッブル宇宙望遠鏡」を、スペースシャトルによって地球の周軌道に打ち上げました。これにより、紫外線・近紫外線など、大気にじゃまされることなくはば広い電波を読みとれるようになりました。ハッブル望遠鏡により、星の爆発やブラックホール、銀河の衝突など、今までわからなかった宇宙のナゾも少しずつ解明されてきています。

スペースシャトル・ディスカバリー号から切りはなされ、軌道投入される「ハッブル宇宙望遠鏡」

巨大望遠鏡と同じ種類の言葉

- 巨大望遠鏡のページへのリンク