市川方静(いちかわほうせい 1834-1903)

市川方静は、天保5年に白河に生まれた。市川の家は白河藩主に仕える家柄であったという。

白河の地は和算が盛んな地であって、市川もまた坂本数衛門から最上流算学を学んだ(万延2年ころ 1861)。しかし、彼の興味は数学や測量にとどまらず、のちには天文、易学、鍼治、和歌、茶道、謡曲、講談にまで及んだ。

測量・天文に関しては、早くから関心を示し、「国力を開発する計画はさまざまあるが、急を要するのは道路の整備による運輸の推進である。このためには測量術が必要である」と、常から測量術の重要性を語っていたという。

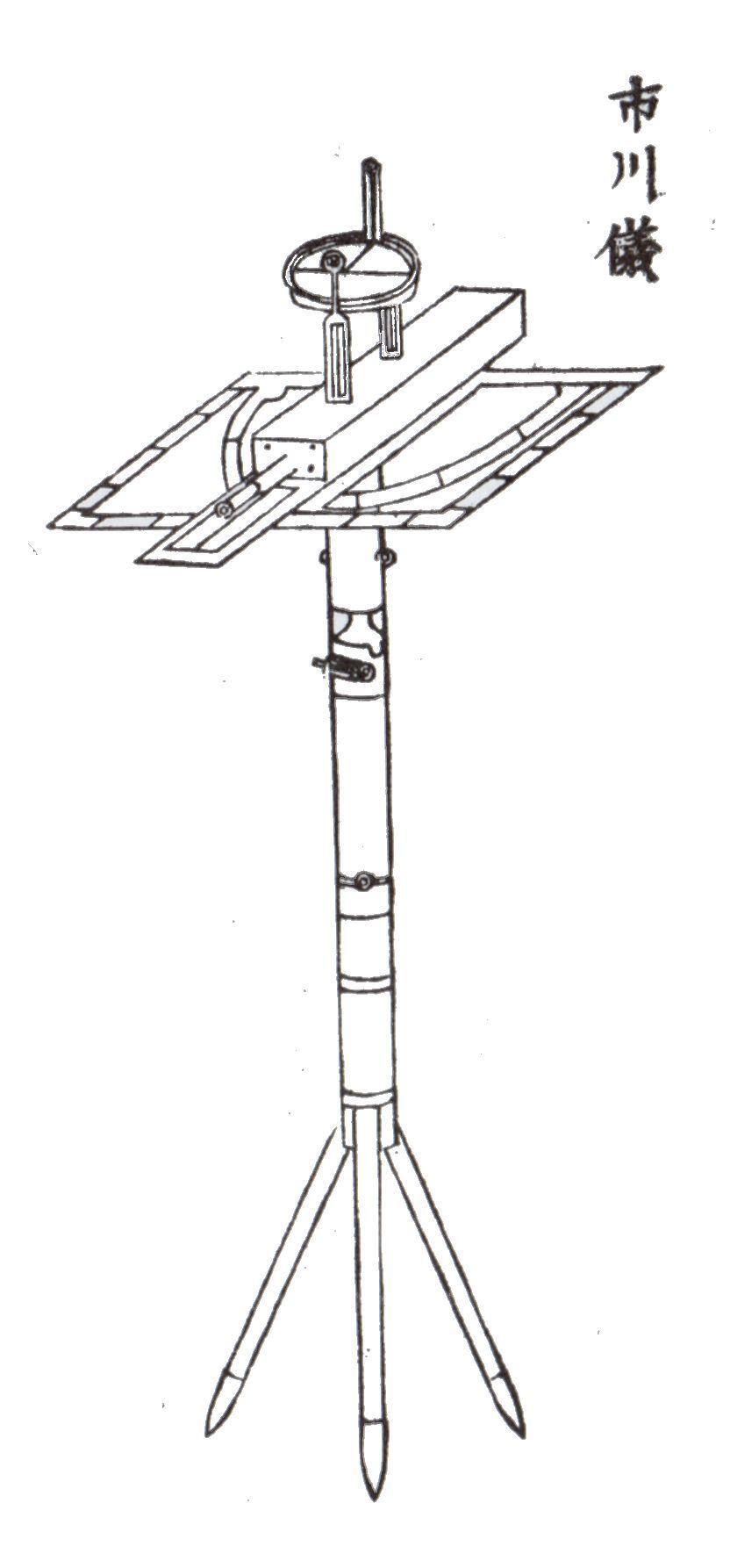

市川は安政5年(1873)に、初めて木製の測量器を製作し、「調方儀」と名づけた。その機器は、のちに改良され「市川儀」などと改名された。「調方儀」や「市川儀」の製造は大工の手によったが、さらにのちには江戸で精密機器を扱う大隅源助に作成を依頼し、金属製となった(現在のトランシットにあたる)。

明治13年9月21日朝野新聞には、「市川方静が調方儀を発明」の記事がある。そこには、「・・・往々寝食を忘るるに至りしより、世間には測量狂人なりと嘲るを更に意とせず、ついに調方儀という器械を発明・・・」ともあるように、測量機器開発に熱意を持って臨んでいた。同紙には、「機器の製造を東京の機器製造師大隅源助に依頼し、旧白河藩士で測量家の伴勘三郎とともに実地試験をした」ともある。さらにそののち、明治20年に製造されたものは「方静儀」と名付けられた。

それ以前、明治12年のころの市川は、福島県属として土木工事に従事していたが、明治14年には職を辞し、以降は白河で数学や測量学の教育にあたり、3500人にも及ぶ門下生を世に送り出した。また、明治20年8月19日、荒井郁之助らが新潟県三条市で日食観測した同日のこと、市川隊も白河駅西の水神原で悪天候の雲間から皆既日食をとらえ、コロナをスケッチしたという。後半生の大部分は不明だが、明治36年に病死し、福島県白河市金屋町の妙徳寺に葬られた。

- 市川方静のページへのリンク