少子化

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/11 13:11 UTC 版)

語源

「少子化」は日本語由来のことばである。1992年(平成4年)、経済企画庁『国民生活白書』[9]は、「少子社会の到来、その影響と対応」という副題のもと、少子社会の現状や課題について解説・分析をおこなった。そこでのキーワードであった「少子化」は即刻一般化し、日本以外の漢字文化圏にも波及した[10]。この『国民生活白書』が「少子化」の初出とされることが多い[3]が、実際にはそれ以前から教育関係者の間で用いられており、1980年代から新聞の専門家インタビュー記事などに顔を出す[11]ほか、総理府の『青少年白書』[12]や教育社会学の書籍[13]などでも、子供数あるいは兄弟姉妹数の減少を指す用例がある。

近代の少子化原因

1950年以前

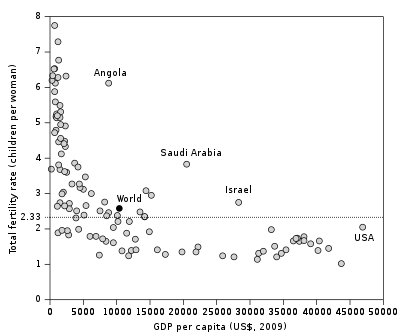

CIA World Fact Book, 2009

20世紀の前半までは感染症の予防法も治療法も確立されていなかったので、妊産婦死亡率・周産期死亡率・新生児死亡率・乳児死亡率・乳幼児死亡率・成人死亡率はいずれも著しく高かった。また生活習慣病の予防法も治療法も確立されておらず、臓器の機能不全を代替する人工臓器や移植の医療技術も確立されていなかった。そのような社会状況では平均寿命は50歳前後が限界であり、死亡率の高さを補うために健康で妊娠出産能力がある女性は、10代の後半頃から40代頃まで産める限り産むという、多産多死の社会だった。十代の出産も高齢出産も21世紀初頭の現在よりも実数で多かった。

1950年以後

20世紀の後半になると産業と経済の発展、政府の歳入の増大と社会保障支出の増大、科学と技術の向上、医学と医療の向上などがあった結果、感染症の予防法と治療法が確立され、妊産婦死亡率・周産期死亡率・新生児死亡率・乳児死亡率・乳幼児死亡率・成人死亡率はいずれも著しく減少した[14][15][16][17][18][19][20][21]。そのうえ生活習慣病の予防法や治療法、そして人工臓器や臓器移植の医療技術も確立されたので、平均寿命は著しく上昇し[22]、その一方で逆に合計特殊出生率は著しく低下し[23]、多産多死の社会から少産少死の社会に移行した。

現代の少子化原因

20世紀の後半以後、こうした医療技術の確立は、先進国だけでなく開発途上国にも低開発国にも普及した。先進国では大部分の国が合計特殊出生率が2人未満になり、開発途上国でも2人未満の国や2人台が大部分になり、低開発国でも20世紀前半の先進国よりも低くなっている[24]。

都市化の進行

世界における都市化率の増加も、主要な要因のひとつだとされている。都市住民は田舎住民よりも、子供をあまり持たない傾向がある[25][26]。都市住民は、児童を農場労働力として必要とはせず、また都市では不動産価格が高いため子供部屋は費用がかさむ。そのためマイホームの購入は郊外になることが多く、それによる遠距離通勤が共働きを難しくしている。

女子教育の普及

2020年7月14日にランセットに掲載された世界人口に関する論文によると、女子教育が普及して出産関連の公的医療サービスを女子が受けるようになった場合、女性1人あたりの産む子供の数は1.5人未満になると分析し、国連が2100年に109億人になると予測している世界人口は88億人になると予測している[27]。

晩婚化と加齢による生殖機能の低下や不妊

未婚・晩婚化の進展がより強く少子化に影響しているという側面もある。女性は胎生期に最大の卵子を持ち、以降減少していく。このため女性の妊娠しやすさ(妊孕性)は、おおよそ32歳位までは緩徐に下降し、卵子数の減少と同じくして37歳を過ぎると急激に下降していく。また男性も年齢とともに妊孕能が低下する[28]。

また、男性の精子の質も加齢とともに劣化し、子供ができる可能性が低下し染色体異常が発生しやすくなる[注釈 3]ことなども報告されている[29]。二人目不妊の問題もあり、雑誌社の調査では不妊治療経験者中で第二子のときに不妊治療を経験した人は6割を超え、その内半数が第二子で初めて不妊治療をした状態にあり、子供を望んでいて最初の妊娠で問題がなくとも加齢やセックスレスにより妊娠しづらくなる問題が起こる場合があり、このため生涯設計のため生殖可能年齢を早期に理解することも重要である[30]。日本産科婦人科学会によると不妊治療の体外受精によって2017年に誕生した子どもの数は、この年に生まれた子どものおよそ16人に1人の割合となっており[31]、誰もが自然妊娠するとも限らない現状がある。

一家族当たりの子ども数の減少と集束

1945年以後の日本人家庭のライフスタイルの変化そのものが少子化であるという言説もみられる。戦後出産した世代の1921年〜1925年コーホートから産む子ども数が2〜3人、特に2人に集中する傾向が見られるようになり、昭和8年(1933年)以降は「2人っ子」が過半数を占めるようになった。

以後この傾向が半世紀にわたって続き、戦後標準的となった「2人っ子家族」第一次人口転換により定着した。この子供数の減少理由としては戦前から戦後初期の日本人の多くが農林漁業や自営業に従事して子どもの補助労働力としての価値があったが、戦後大衆が「サラリーマン化」したためその労働力の価値が低下したことが大きいとされる。現在の経済的理由から実家にとどまり続ける未婚者の存在や、都市における未婚率の高さはかつての日本でも同様の傾向があるが、「皆婚、子ども2人前後」が成立した時代がそもそも歴史的に見て稀であり、「皆婚に近い状態を維持しないと人口が減少に転じる社会」との指摘がある[32]。

生殖能力の低下

- イギリスの大手コンドームメーカー、Durex社の2005年調査の結果、日本は世界の中で、著しくセックスの頻度が低い社会で、なおかつ性生活に対する満足度も著しく低い社会との報告がある。また夫婦間のセックスレスは二人目不妊につながると指摘されている[33]。

- 日本では2021年時点で毎年約3000人が子宮頸がんで死亡している[34][35][36][37]。子宮頸癌は以前は発症のピークが40〜50歳代だったが、近年は20〜30歳代の女性にも増加しており、子育て世代の母親が家族を残して亡くなるケースが多いため「マザーキラー」とも呼ばれる[38]。北海道大学「HPVワクチン副反応支援センター」の医師は子宮頸癌治療のための子宮頸部円錐切除経験者は早産・流産を起こしやすいため、子が低出生体重児として誕生し脳性麻痺など重度障害を負うケースに小児科が数多く遭遇することを述べ、また不調がワクチン原因説に固執すると他の要因を見落とす事例を挙げている[39][40]。予防できるHPVワクチンは国際的に比較し低接種率となっている。

- 2017年国際調査では40年前と比べ、世界でも日本でも「精子力」が劇的に下がっている状況にあり、特に日本は精子数が欧州4か国と比べ最低レベルにあった[41]。

- 晩婚化の影響もあり日本では不妊治療の件数が増加し、2017年には、全国で56,000人の新生児が体外受精によって誕生している。既に同年の全新生児の約6%を占めている[42]。国立社会保障・人口問題研究所の「2015年社会保障・人口問題基本調査」によると、不妊の検査や治療を受診したことがある、あるいは現在受けている夫婦は全体の18.2%で日本は不妊治療大国、しかし成功率は最下位との指摘がある[43][44]。

人工中絶の非違法化と普及

- マーガレット・サンガー - 1914年(大正3年)に産児制限(birth control)を提唱。

- 母体保護法 - 1948年(昭和23年)公布。翌年の改訂で「経済的理由による人工妊娠中絶」が合法化される。

厚生労働省の令和元年度衛生行政報告例によると2019年度(令和元年)の日本国内の妊娠中絶の総件数は、156,430件であり減少傾向にある。しかし各歳でみると19歳が5440件と最も多いが40〜44歳は1万3589件、45〜49歳は1399件と若者同様多く、かつ40歳後半の中絶例だけがやや増加傾向となっている。産婦人科医は40代後半の「産み終え世代」では、「予定外妊娠」で中絶を選択すると言及している[45]。

注釈

出典

- ^ a b 加速するインドの少子化〜人口ピークのタイミングは2040年代に早まる可能性〜 (PDF) 日本総研

- ^ 「将来人口推計の国際比較: 日本と主要先進諸国の人口のゆくえ」『人口問題研究』第64巻第3号、国立社会保障・人口問題研究所、2002年7月31日、45-69頁、NAID 40016254152。

- ^ a b 阿藤誠 著「少子化と家族政策」、日本人口学会 編『人口大事典』培風館、2002年、924-928頁。ISBN 4563051004。

- ^ 大淵寛・高橋重郷 著「はしがき」、大淵寛・高橋重郷 編『少子化の人口学』原書房〈人口学ライブラリー 1〉、2004年。ISBN 4562090952。 NCID BA68852560。

- ^ 日本人口学会『人口学事典』丸善出版、2018年。ISBN 9784621303078。 NCID BB27267964。

- ^ 한겨레. “遅きに失した…韓国はいかにして少子化の罠にはまったのか”. japan.hani.co.kr. 2023年2月22日閲覧。

- ^ “有史以来の日本の人口の変化”. 平成16年版 少子化社会白書. 内閣府 (2004年). 2008年7月26日閲覧。

- ^ Bhanvi Satija. “世界の出生率、今世紀末までに大半の国が人口維持できず=調査”. jp.reuters.com. jp.reuters.com. 2024年3月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年3月21日閲覧。

- ^ 経済企画庁『国民生活白書 平成4年版』日本経済新聞社、1992年11月13日。 NCID AN10026391。 平成4年 国民生活白書:少子社会の到来,その影響と対応 (平成4年11月13日)(2011年1月4日アーカイブ) - 国立国会図書館Web Archiving Project

- ^ “第1部 少子社会の到来とその影響”. 内閣府. 平成16年版 少子化社会白書(全体版) (2004年). 2022年7月29日閲覧。

- ^ 坂井博通 著「少子化の社会的影響」、日本人口学会 編『人口大事典』培風館、2002年、814-819頁。ISBN 4563051004。

- ^ 総理府『青少年白書 昭和57年版』1983年。 NCID BN0039962X。

- ^ 新堀通也・加野芳正『教育社会学』玉川大学出版部、1987年。ISBN 447206961X。

- ^ 厚生労働省>審議会>社会保障審議会>医療分科会>福祉行政報告例>35ページ>妊産婦死亡率の年次推移

- ^ 厚生労働省>審議会>社会保障審議会>医療分科会>2008年11月>1〜2ページ>妊産婦死亡率の年次推移

- ^ 厚生労働省>平成22年人口動態統計の概況>死産率・周産期死亡率

- ^ 厚生労働省>審議会>社会保障審議会>医療分科会>福祉行政報告例>37ページ>死産率の年次推移

- ^ 厚生労働省>審議会>社会保障審議会>医療分科会>2008年11月>4ページ>周産期死亡率の年次推移

- ^ 厚生労働省>審議会>社会保障審議会>医療分科会>福祉行政報告例>38ページ>新生児死亡率の年次推移

- ^ WHO>World Health Statistics 2012>63〜83ページ>Cause-specific mortality and morbidity>Maternal mortality ratio

- ^ WHO>World Health Statistics 2012>51〜61ページ>Life expectancy and mortality>Stillbirth rate , neonatal mortality rate

- ^ 厚生労働省>人口動態統計>平成22年>簡易生命表の概況

- ^ 厚生労働省>平成23年度>人口動態統計>合計特殊出生率の推移

- ^ WHO>World Health Statistics 2012>157〜167ページ>Demographic and socioeconomic statistics>Total fertility rate

- ^ “[Analysis of factors related to the recent decline in birth rate in Japan]”. Nihon Koshu Eisei Zasshi 42 (2): 121-8. (February 1995). PMID 7718907.

- ^ “Factors affecting the most recent fertility rates in urban-rural Bangladesh”. Soc Sci Med 44 (3): 279-89. (February 1997). doi:10.1016/s0277-9536(96)00076-7. PMID 9004364.

- ^ Vollset, Stein Emil; Goren, Emily; Yuan, Chun-Wei; Cao, Jackie; Smith, Amanda E.; Hsiao, Thomas; Bisignano, Catherine; Azhar, Gulrez S. et al. (2020-10-17). “Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100: a forecasting analysis for the Global Burden of Disease Study” (English). The Lancet 396 (10258): 1285–1306. doi:10.1016/S0140-6736(20)30677-2. ISSN 0140-6736. PMID 32679112.

- ^ “1.妊娠適齢年令”. 公益社団法人 日本産婦人科医会. 2020年5月5日閲覧。

- ^ [1]

- ^ “実は多い2人目不妊 早めに受診、子育てと仕事が壁に”. woman smart DUELプレミアム (2018年12月6日). 2020年6月20日閲覧。

- ^ “16人に1人が体外受精児 17年、5万6千人誕生” (2019年10月28日). 2020年8月2日閲覧。

- ^ 第三特別調査室 縄田康光 (2006年10月). “歴史的に見た日本の人口と家族”. 参議院. 2020年5月5日閲覧。

- ^ 瀬地山 角 (2014年11月13日). “あなたは大丈夫? 「セックスレス大国」日本 「性の不満足」は夫婦関係のリスク要因”. 東京経済オンライン. 2023年1月9日閲覧。

- ^ 福島県立医科大学医学部 耳鼻咽喉科学講座教授 室野重之. “咽頭における高リスク型HPVの感染と中咽頭癌バイオマーカーとしての意義”. H29_第40集_大和証券_研究業績. 2021年6月7日閲覧。

- ^ “「反省文を掲載しなさい」堀江貴文氏がHPVワクチンをめぐる朝日新聞に言及”. 東スポWeb. 東京スポーツ新聞社. 2021年7月3日閲覧。

- ^ “HPVワクチンへの誤解を解きたい、子宮頸がんの犠牲者を減らしたい──専門医の訴え”. wezzy|ウェジー. サイゾー. 2021年6月10日閲覧。

- ^ “新型コロナ「反ワクチン報道」にある根深いメディアの問題(ニッポン放送)”. Yahoo!ニュース. 2021年6月10日閲覧。

- ^ ““マザーキラー”子宮頸がんの予防ワクチン 稲葉可奈子先生に聞く「積極的勧奨の再開」の意義”. yahooニュース (2021年11月12日). 2022年4月9日閲覧。

- ^ 岩永直子 (2019年9月8日). “「身体が原因でなければ心の問題でしょ?」 HPVワクチン接種後に訴えられる症状を悪化させてきたもの”. buzzfeed japan. 2021年10月4日閲覧。

- ^ 岩永直子 (2019年9月9日). “「HPVワクチンのせい」として深刻な問題を見逃す恐れも 原因究明だけにこだわるのは危険”. buzzfeed japan. 2021年10月4日閲覧。

- ^ 瀬地山 角 (2022年4月4日). “ニッポン “精子力” クライシス”. NHK. 2023年1月9日閲覧。

- ^ “令和2年度 子ども・子育て支援推進調査研究事業 不妊治療の実態に関する調査研究最終報告書 株式会社野村総合研究所”. 厚生労働省 (2021年3月). 2023年1月9日閲覧。

- ^ 中原 由依子 (2021年3月). “不妊治療大国、しかし成功率は最下位 日本の「妊活」 不都合な真実”. 鳥取大学医学部附属病院. 2023年1月9日閲覧。

- ^ “「第15回出生動向基本調査(結婚と出産に関する全国調査)」の 結果報告書”. 厚生労働省 (2022年3月14日). 2023年1月9日閲覧。

- ^ 清水ほなみ (2022年10月31日). “40代高齢の妊娠中絶手術が実は増えている!”. ALL ABOUT 暮らし. 2023年1月9日閲覧。

- ^ “少子化対策を先進国に学ぶ”. www10.plala.or.jp. 2019年6月3日閲覧。

- ^ 西岡八郎「超低出生・南欧諸国の出生変動の研究-日本の少子化への示唆」『人間科学研究』第18巻、早稲田大学人間科学学術院、2005年、135-136頁、hdl:2065/4111、ISSN 1880-0270、NAID 110004622529、2024年2月19日閲覧。

- ^ “少子化の国際比較”. 平成16年版 少子化社会白書. 内閣府 (2004年). 2008年7月26日閲覧。

- ^ Hilary Brueck (2018年7月18日). “危険な“人口時限爆弾”、日本はやや回復、アメリカは危険な状態に” (日本語). BUSINESS INSIDER 2019年5月4日閲覧。

- ^ a b “第2節 欧米諸国の出生の動向”. 2019年5月4日閲覧。

- ^ a b c アメリカ疾病予防管理センター (10 January 2019). National VitalStatistics Reports Volume 68, Number 1 Total Fertility Rates by State and Race and Hispanic Origin: United States, 2017(米国人口動態統計レポート68巻1号 州別および人種別、ヒスパニック系別の合計特殊出生率:2017年) (PDF) (Report). 2019年11月22日閲覧。

- ^ アメリカ疾病予防管理センター (22 February 2017). National Vital Statistics Reports Volume 66, Number 2 Trends and Variations in Reproduction and Intrinsic Rates: United States, 1990-2014(米国人口動態統計レポート66巻2号 出生率と自然増加率の傾向と推移:1990〜2014年) (PDF) (Report). 2019年11月22日閲覧。

- ^ “進む米国の少子化 20%は未婚で出産”. (2015年4月9日) 2015年5月23日閲覧。

- ^ Births by parents’ country of birth, England and Wales: 2020

- ^ a b c 柳沢房子「フランスにおける少子化と政策対応」『レファレンス』第57巻第11号、東京 : 国立国会図書館、2007年11月、85-105頁、doi:10.11501/999704、ISSN 00342912、NDLJP:999704。

- ^ “ドイツでベビーブーム、出生率が43年ぶりの高水準に 3つの要因とは?”. ニューススフィア. 2020年5月6日閲覧。

- ^ Munich Alex Webb (2014年6月11日). “少子高齢化進むドイツに人材危機-有権者は移民受け入れに傾く”. ブルームバーグ 2014年6月14日閲覧。

- ^ “【ロシアを読む】面目つぶれたプーチン政権 ロシアが苦しむダブル減”. 産経新聞. 2019年5月4日閲覧。

- ^ “人口減少進むロシアの州政府、「家族計画の日」を制定”. AFPBB. (2007年9月12日)

- ^ “プーチン氏、新たな少子化対策発表 第1子から一時金支給”. AFP. 2020年2月23日閲覧。

- ^ “ロシアの運命は人口状況にかかっている=プーチン大統領”. Sputnik. 2020年2月23日閲覧。

- ^ “ロシア労働社会保障省のトピリン大臣は12日、2018年のロシアの出生率は前年比5.4%減少したと明らかにした。”. 2019年5月4日閲覧。

- ^ “ロシアの人口、1年で51万人減少”. AFP. 2021年9月11日閲覧。

- ^ 小泉悠 (2014年2月20日). “ロシアが名門以外の大学生に軍事教育を義務化 破綻の危機に直面する徴兵制、頭をひねる政府幹部・・・”. 日本ビジネスプレス 2014年2月22日閲覧。

- ^ “イスラエル・ユダヤ情報バンク:イスラエルの歴史━現代イスラエル”. myrtos.co.jp. 2023年1月31日閲覧。

- ^ “産めよ増やせよ?!エルサレムで不妊治療をしてみたら”. EXPAT. クーリエ・ジャポン. 2023年1月31日閲覧。

- ^ “出生率高いイスラエル、背景は? 体外受精費、国が補助”. 朝日新聞デジタル (2018年4月22日). 2023年1月31日閲覧。

- ^ “少子化考:イスラエル、出生率3超えの秘密 日本とは大きく違う子育て事情とは”. 毎日新聞. 2023年1月31日閲覧。

- ^ “少子化問題”. 内閣府. 2021年9月30日閲覧。

- ^ “世界一「お節介な国」、シンガポール婚活事情”. (2014年11月18日) 2015年5月23日閲覧。

- ^ “各国の少子化対策”. 平成17年版 少子化社会白書. 内閣府 (2005年). 2008年7月26日閲覧。

- ^ 『クーリエ・ジャポン』2010年5.6月号

- ^ “止まらない韓国の出生率低下 「22世紀に国が消滅」の危惧も (1/2ページ) - zakzak:夕刊フジ公式サイト”. web.archive.org (2020年1月7日). 2020年1月9日閲覧。

- ^ 韓国政府、世界初の「少子化税」検討-Chosun online 朝鮮日報

- ^ “韓国、OECD加盟国で出生率最下位…唯一の「超少子化国」”. 中央日報 (2018年8月22日). 2018年8月22日閲覧。

- ^ “韓国18年出生率、初めて1.0割れ 世界最低水準に”. www.nikkei.com (2019年9月12日). 2019年9月13日閲覧。

- ^ “ソウルの合計特殊出生率0.69「絶滅への道に入った水準」”. www.chosunonline.com (2019年11月28日). 2019年11月28日閲覧。

- ^ Julian Ryall (2014年8月25日). “South Koreans 'will be extinct by 2750'” (英語). デイリー・テレグラフ 2019年12月28日閲覧。

- ^ “韓国、来年から人口減に 2065年に高齢化で日本逆転”. 2019年3月31日閲覧。

- ^ 韓国、来年から人口減に 2065年に高齢化で日本逆転 日本経済新聞 2019年3月28日

- ^ “合計特殊出生率、史上最低の0.92人…今年から「人口の崖」”. HANKYOREH. ハンギョレ. 2020年3月1日閲覧。

- ^ “韓国の人口、初めて減少に転じる 政府予想より9年早く”. www.asahi.com. 朝日新聞デジタル (2021年1月4日). 2021年1月18日閲覧。

- ^ “韓国、2020年に初の人口減 出生率が過去最低更新”. 日本経済新聞 (2021年2月24日). 2021年2月24日閲覧。

- ^ “韓国の出生率0・81、過去最低を更新 OECDで唯一「1」下回る”. www.asahi.com. 朝日新聞デジタル (2020年2月23日). 2022年2月23日閲覧。

- ^ “「韓国が消えていく!」将来の人口が4分の1に減少か…”. news.yahoo.co.jp. 日テレNEWS (2023年2月23日). 2023年2月25日閲覧。

- ^ 稲田清英 (2024年2月28日). “韓国の出生率、0・72に 日本上回る「超少子化」 教育費など負担”. www.asahi.com. 朝日新聞デジタル. 2024年2月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年2月28日閲覧。

- ^ “北朝鮮女性の「出産拒否」で金正恩氏もタジタジ”. news.livedoor.com. デイリーNKジャパン (2018年2月23日). 2019年12月19日閲覧。

- ^ “北朝鮮 11年ぶりに「母親大会」キム総書記 出生率低下に言及”. www3.nhk.or.jp. nhk (2023年12月5日). 2023年12月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年3月21日閲覧。

- ^ a b c d 池上彰の学べるニュース 2010年10月13日放映[出典無効]

- ^ a b 国際連合人口部 2015, p. 18.

- ^ “2|「人口ボーナス」から「人口オーナス」へ”. 2018年6月1日閲覧。

- ^ “中学校跡に遺族集結=手抜き工事責任追及やまず-四川大地震から10年・中国”. 2018年6月1日閲覧。

- ^ “結婚も出産も「今じゃない」20代。一人っ子政策廃止でも少子化進む中国”. 2018年6月1日閲覧。

- ^ “中国、昨年の出生数発表 「一人っ子政策」完全廃止も前年比減”. 2018年6月1日閲覧。

- ^ “中国の出生数、建国後最少に”. 2024年1月18日閲覧。

- ^ “『未来の年表』著者が日本より急激に少子高齢化する台湾で訴えたこと”. gendai.ismedia.jp. 現代新書編集部. 2019年12月19日閲覧。

- ^ “第106回:香港政府はいつまで少子化問題を放置するか”. www.toyo-sec.co.jp. 東洋証券. 2019年12月19日閲覧。

- ^ a b “中国学習塾、非営利団体に転換 政府が教育費抑制へ規制”. 日本経済新聞 (2021年7月25日). 2021年7月25日閲覧。

- ^ Staff, Reuters (2021年7月23日). “中国、営利目的の個別学習指導禁止 関連企業の株価急落”. Reuters 2021年7月25日閲覧。

- ^ 平成16年版少子化社会白書

- ^ “平成17年 人口動態統計の年間推計”. 厚生労働省 (2005年12月22日). 2008年7月26日閲覧。

- ^ “19年の出生率1.36、12年ぶり低水準 少子化加速”. www.nikkei.com. 日本経済新聞 (2020年6月5日). 2020年6月5日閲覧。

- ^ “日本の将来推計人口”. 国立社会保障・人口問題研究所. 2020年5月6日閲覧。

- ^ “日本の人口、50年後には3割減”. AFPBB News. (2012年1月31日) 2012年3月22日閲覧。

- ^ “2060年、総人口8674万人に 減少数は1都6県消失規模に”. 産経新聞. (2012年1月30日) 2012年3月22日閲覧。

- ^ “人口推計(2019年(令和元年)10月1日現在)結果の要約”. 総務省. 2020年5月6日閲覧。

- ^ “19年総人口1億2616万7000人 減少率は最大の0.22%”. 日本経済新聞. 2020年5月6日閲覧。

- ^ 2019年(令和元年)人口推計(2019年(令和元年)10月1日現在)‐全国:年齢(各歳),男女別人口 ・ 都道府県:年齢(5歳階級),男女別人口‐)

- ^ “タイの出生率が史上最低に=女性の地位向上と教育レベルの上昇が関係か=高齢化社会入り―中国メディア”. (2013年10月6日) 2015年5月23日閲覧。

- ^ オフィステクスト・三菱総合研究所政策経済研究センター 『手にとるように経済がわかる本』 かんき出版、2009年、227頁。

- ^ 本川裕 (2005年3月11日). “図録▽少子化対策と出生率の推移(日本など6カ国)”. 社会実情データ図録. 2008年7月26日閲覧。

- ^ “来年の出生数80万人割れも…妊娠届、コロナ禍の5月以降減少”. 読売新聞. (2020年10月22日) 2021年2月1日閲覧。

- ^ 人口問題審議会 (1999年6月28日). “少子化に関連する諸外国の取組みについて”. 厚生労働省. 2007年7月26日閲覧。

- ^ 小峰隆夫 『ビジュアル 日本経済の基本』 日本経済新聞社・第4版〈日経文庫ビジュアル〉、2010年、114頁。

- ^ “スウェーデンと日本の少子化対策”. www2.ngu.ac.jp. 2019年6月3日閲覧。

- ^ “スウェーデンの家族と少子化対策への含意-「スウェーデン家庭生活調査」から-”. 内閣府経済社会総合研究所 (2004年2月). 2008年7月26日閲覧。

- ^ a b c デンマーク “ゆりかごから墓場まで”政策で世界一幸福な国ワールドジョイントクラブ(WJC)

- ^ “デンマーク - 合計特殊出生率(出産)”. jp.knoema.com. 2019年6月3日閲覧。

- ^ デンマーク:「移民の罠」にはまりかけるその先日経ビジネスオンライン 2008年8月7日

- ^ 総合計画局 (2000年6月). “「人口減少下の経済に関する研究会」中間報告書” (PDF). 経済企画庁. 2008年7月27日閲覧。

- ^ “第7章 人口減少下の日本の労働市場の方向性”. 財務省. 2021年9月11日閲覧。

- ^ http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____26041.aspx Foreign background include foreign-born and Swedish-born with two foreign-born parents

- ^ 6.5% of the EU population are foreigners and 9.4% are born abroad, Eurostat, Katya VASILEVA, 34/2011.

- ^ http://www.ssd.scb.se/databaser/makro/SaveShow.asp

- ^ “Befolkning efter födelseland och ursprungsland 31 december 2012” (スウェーデン語). Statistics Sweden (2013年12月31日). 2013年12月22日閲覧。

- ^ 「経団連会長、TPP参加で労働力として移民奨励」 読売新聞、2010年11月8日。

- ^ “◆貧しい国から富める国へ、東欧も人口減少危機”. ニューススフィア. 2022年1月17日閲覧。

- ^ 「中川少子化相「移民政策を視野」…政府で議論も」 読売新聞、2012年2月24日。

- ^ 移民で日本の人口1億人を維持できるか 政府の議論が本格化The Huffington Post 2014年2月25日

- ^ “https://www.nhk.or.jp/politics/articles/feature/9756.html”. NHK. 2021年9月11日閲覧。

- ^ “衆議院議員奥野総一郎君提出外国人労働者と移民に関する質問に対する答弁書”. 衆議院. 2021年9月11日閲覧。

- ^ 「『少子化対策は妊娠中絶問題から』 自民・野田総務会長 - 政治」、朝日新聞、2013年2月23日

- ^ Ceausescu's Longest-Lasting Legacy - the Cohort of '67(archive.today、2012年12月4日) - http://www.sustainabilityinstitute.org/dhm_archive/index.php?display_article=vn318cohort_of67ed[リンク切れ]

- 少子化のページへのリンク