断面図

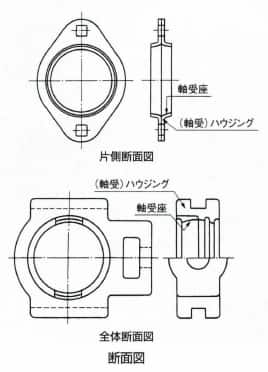

品物の内部の形状を明示するために、品物をかりに切断し、切断面の手前側の部分を取り除いて描いた投影図。断面図は必要に応じていくつ設けてもよい。ひとつの平面で品物全体を切断して、全部を断面で示したものを全断面図、対称中心線を境に半分を断面で、半分を外形で示したものを片側断面図、必要な箇所のみを断面で、残りを外形で表したものを部分断面図という。品物を切断する平面を切断面、切断面上に現れる図形を切り口という。

だんめんず 断面図 sectional drawing

断面図

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/02/22 08:43 UTC 版)

断面図(だんめんず、英語: Cross section)は、単に断面とも呼ばれ、平面図が上から見た水平断面であるのと同じように、対象物を通る垂直面を表す。本記事においては設計図面におけるものと地図学におけるものについて記述する。

設計図面における断面図

設計図面において設計図は、特定の線において物体を見ることによって得られる図である。投影図においては、点線で示されるかくれ線によって直接見られない線を示すことが可能であるが、場合によって判読することが難しくなることがあり、これを改善するために使用される。断面図においてはかくれ線は描かれず、対象の形状を外形線(がいけいせん)と呼ばれる太い線で描く。また断面そのものは右上がりの斜線を用いたハッチングを行うことで示される[1]。

セクションは建物の異なるレベル間の関係を説明するために活用されるが、上記の天文台図においては文章のみで理解するのが難しい、外側から見ることが可能なドーム、建物の内側でしか見ることができない2つ目のドーム、および2つの間の空間が大きな天体望遠鏡を収容する方法を示している。[要出典]

幾何学的には、断面とは、建物の垂直直交平面投影図であり、垂直平面は建物を貫通して表現している。[要出典]

断面図には対象の横断面や縦断面のみを投影図(マルチビュー投影)の手法を用いて二次元的に描画したものと、テクニカルイラストレーションにおける透視図法を用いて三次元的に描画された対象の一部を切り取り、立体的な断面を描いたもの(カットモデルをイラスト化したものとも言える)が存在しており、断面図といえば通常は前者を指し、後者は切欠図、切取図などと呼ばれる。[要出典]

立断面図

|

この節は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2020年8月)

|

立断面図は立面図と断面図を組み合わせたもので、建物の他の部分の高さを断面図を超えて見たものである。

地図学における断面図

地図学や地質学などにおいては、複数の地点間の地形であったり地質構造を示すものである。

作成方法の例

日本の国土地理院が公開する地理院地図においては「断面図」機能が存在し、地図上で経由点を指定することによってその区間内で300等分された断面図を作成することが可能である[2]。

脚注

関連項目

外部リンク

断面図

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/11 02:48 UTC 版)

多面体を曲面による切断の断面によって調べるのと同じく、多胞体を三次元「超曲面」で切った断面から明らかにすることができる。つまり、そのような断面の列を組み立てて全体の形を理解するのである。余剰の空間次元を時間的変化で代用して、これら横断面の滑らかなアニメーションを作ることもできる。

※この「断面図」の解説は、「多胞体」の解説の一部です。

「断面図」を含む「多胞体」の記事については、「多胞体」の概要を参照ください。

「断面図」の例文・使い方・用例・文例

- 断面図のページへのリンク