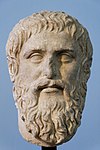

プラトン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/06/23 04:30 UTC 版)

著書

| プラトンの著作 (プラトン全集) |

|---|

|

| 初期 |

|

ソクラテスの弁明 - クリトン エウテュプロン - カルミデス ラケス - リュシス - イオン ヒッピアス (大) - ヒッピアス (小) |

| 初期(過渡期) |

|

プロタゴラス - エウテュデモス ゴルギアス - クラテュロス メノン - メネクセノス |

| 中期 |

|

饗宴 - パイドン 国家 - パイドロス パルメニデス - テアイテトス |

| 後期 |

|

ソピステス - 政治家 ティマイオス - クリティアス ピレボス - 法律 第七書簡 - 第八書簡 |

| 偽書及びその論争がある書 |

|

アルキビアデスI - アルキビアデスII ヒッパルコス - 恋敵 - テアゲス クレイトポン - ミノス - エピノミス 書簡集(一部除く) - 定義集 正しさについて - 徳について デモドコス - シシュポス エリュクシアス - アクシオコス アルキュオン - 詩 |

プラトンの著書として伝わるものには、対話篇と書簡がある。

編纂と真贋問題

プラトンの著作として伝承された文献の中には、真偽の疑わしいものや、多くの学者によって偽作とされているものも含まれている。

プラトンの著書の真贋はすでに紀元前のプトレマイオス朝アレクサンドリアの文献学者によって議論されている。アレクサンドリア出身で、ローマ帝国2代目皇帝ティベリウスの廷臣だったトラシュロスは、当時伝わっていたプラトンの著作群の中から真作と考えた36篇を抜き出し、ギリシア悲劇の四部作形式(悲劇三部作+サテュロス劇)にならい、以下のように、9編の4部作(テトラロギア)集にまとめた[19]。

- 『エウテュプロン』『ソクラテスの弁明』『クリトン』『パイドン』

- 『クラテュロス』『テアイテトス』『ソピステス』『政治家』

- 『パルメニデス』『ピレボス』『饗宴』『パイドロス』

- 『アルキビアデスI』『アルキビアデスII』『ヒッパルコス』『恋敵』

- 『テアゲス』『カルミデス』『ラケス』『リュシス』

- 『エウテュデモス』『プロタゴラス』『ゴルギアス』『メノン』

- 『ヒッピアス (大)』『ヒッピアス (小)』『イオン』『メネクセノス』

- 『クレイトポン』『国家』『ティマイオス』『クリティアス』

- 『ミノス』『法律』『エピノミス』『書簡集』

現在の「プラトン全集」は、慣行によりこのトラシュロスの全集に準拠しており、収録された作品をすべて含む。

現在、プラトンの真筆であると研究者の間で合意を得ている著作のうち、最も晩年のものは『法律』である。ここでは『国家』と同じく、政治とは何かということが語られ、理想的な教育についての論が再び展開されるが、哲人王の思想は登場しない。また、特筆すべきことに『法律』ではソクラテスではなく無名の「アテナイから来た人」が語り手を務める。多くの研究者は、この「アテナイからの人」をプラトン自身とみなし、この語り手の変化は、プラトンがソクラテスと自分との思想の違いを強く自覚するに至ったことを示唆しており、そのゆえにソクラテスを登場させなかったのだと考えている。

『法律』の続編として書かれたであろう『エピノミス』(『法律後篇』)では哲人王の思想が再び登場するが、『ティマイオス』の宇宙観と『エピノミス』の宇宙観が異なること、文体の乱れなどから、ほとんどの学者は『エピノミス』を弟子あるいは後代の偽作としている。ただし『エピノミス』は最晩年のプラトンがその思想を圧縮して書き残したものだと考えている学者も少数ながら存在する。

印刷と普及

古代にトラシュロス等によって編纂されたプラトンの著作は、写本によって継承されてきたが、一般に普及するようになったのは、ルネサンス期に入り、印刷術・印刷業が確立・発達した15-16世紀以降である。

当時、様々な印刷工房によって古典的著作が出版されたが、中でもスイス(ジュネーヴ)のアンリ・エティエンヌ(ラテン語名ヘンリクス・ステファヌス)の印刷工房によって、1578年に出版されたプラトン全集の完成度が高く、現在でも「ステファヌス版」[注 13]として、標準的な底本となっている。これはページごとにギリシャ語原文とラテン語訳文の対訳が印刷されたものであり、各ページには、10行ごとにA, B, C... とアルファベットが付記されている。現在でも、プラトン著作の訳文には、「348A」「93C」といった数字とアルファベットが付記されることが多いが、これは「ステファヌス版」のページ数・行数を表している。

ただし、現在における翻訳出版においては、直接的には、イギリスの古典学者ジョン・バーネットの校本として、1900-1907年に「オクスフォード古典叢書」の一部として出版された、通称「バーネット版」等が底本として用いられることが多い。

執筆時期

19世紀末のキャンベル[20]やルトスワフスキが開拓した文体統計学の手法(文章に使われる語彙や母音の連続などを調べる手法)により、現代では大半の作品の執筆時期について学者間の見解は一致している。特に、プラトンはイソクラテスの影響を受けて中期より文体を変えていることが分かっている。また、上記のトラシュロスが『クリトン』の後においた『パイドン』(ソクラテスの死の直前、ピュタゴラス学派の二人とソクラテスが対話する)は、中期の作品に属することが分かっている。ただし、いくつかの作品についてはその内容から執筆年代についての論争がある。

初期-中期(30代-40代)

執筆推定年代については、まず、『ソクラテスの弁明』『クリトン』『ラケス』『リュシス』といった最初期の著作は、プラトンが30代後半の頃、すなわち紀元前388年-紀元前387年の第一回シケリア旅行に行く前に、書かれたものであるという見解[21]で、概ね合意されている。

また、初期末の『メノン』、そして、『饗宴』『パイドン』といった中期の作品は、ピタゴラス学派の影響が色濃いこともあり、紀元前388年-紀元前387年の第一回シケリア旅行の後、またその直後の紀元前387年にアカデメイアの学園が開設された後に、すなわち40代になってから、数年の間に書かれたものであるという見解[22][23][24][25]も、概ね合意されている。

両者の境界線にあるのが、『ゴルギアス』であり、これが書かれたのは第一回シケリア旅行の前であるという見解[26]と、後であり『メノン』とほぼ同時期だという見解[27]に分かれる。

中期-後期(50代-60代)

続く『国家』『パイドロス』は、紀元前375年辺りの時期、すなわち50代で書いたと推定される[28][29]。

中期末の『テアイテトス』は、紀元前368年-紀元前367年頃、プラトンが60歳頃、すなわち紀元前367年-紀元前366年の第二回シケリア旅行にて、シュラクサイの政争に巻き込まれる前後に書かれたものだと推定されている[30]。

『テアイテトス』と内容的にも連続している後期対話篇『ソピステス』『政治家』などは、その後、プラトンが紀元前367年-紀元前366年の第二回シケリア旅行から帰って来て以降の、60代で書かれたと推定される[31]。『ティマイオス』『クリティアス』は、その次に書かれた。

最後期(70代)

後期末(最後)の対話篇である『法律』は、紀元前361年-紀元前360年の第三回シケリア旅行から帰国した後の、紀元前358年に書いたと推定される『第三書簡』や、紀元前352年に書いたとされる『第七書簡』『第八書簡』との内容的な関連性も見られるので[32]、紀元前350年代半ばから、死去する紀元前347年に至るまでの70代に書かれたと推定される[33]。

『法律』と同じく、最後期に分類[34]される『ピレボス』も、同じく第三回シケリア旅行後の紀元前350年代、『法律』の直前ないし並行する形で執筆されたと推定される。

一覧

初期

主にソクラテスの姿を描く。

- 『ソクラテスの弁明』(古希: Ἀπολογία Σωκράτους)

- 『クリトン』(古希: Κρίτων)

- 『エウテュプロン』(古希: Εὐθύφρων)

- 『カルミデス』(古希: Χαρμίδης)

- 『ラケス』(古希: Λάχης)

- 『リュシス』(古希: Λύσις)

- 『イオン』(古希: Ἴων)

- 『ヒッピアス (大)』(古希: Ιππίας Μείζων)

- 『ヒッピアス (小)』(古希: Ιππίας Ελάττων)

- 『プロタゴラス』(古希: Πρωταγόρας)

- 『エウテュデモス』(古希: Εὐθύδημος)

- 『ゴルギアス』(古希: Γοργάς)

- 『クラテュロス』(古希: Κρατύλος)

- 『メネクセノス』(古希: Μενέξενоς)

- 『メノン』(古希: Mενων)

中期

- 『饗宴』(古希: Συμπόσιον - シュンポシオン)

- 『パイドン』(古希: Φαίδων)

- 『国家』(古希: Πολιτεία - ポリテイア)

- 『パイドロス』(古希: Φαῖδρος)

- 『パルメニデス』(古希: Παρμενίδης)

- 『テアイテトス』(古希: Θεαίτητος)

後期

イデア論に関する発展的・吟味的内容を扱う。「自然」「宇宙」論へとより一層踏み込む。現実的な「次善の国制」も模索。「哲人王」に代わり「夜の会議」を提示。

- 『ソピステス』(古希: Σοφιστής)

- 『政治家』(古希: Πολιτικός - ポリティコス)

- 『ティマイオス』(古希: Τίμαιος περὶ φύσεως)

- 『クリティアス』(古希: Κριτίας) ※未完

- 『ピレボス』(古希: Φίληβος)

- 『法律』(古希: Νόμοι - ノモイ)

- 『第七書簡』

邦訳

注釈

- ^ “ヨーロッパの哲学の伝統のもつ一般的性格を最も無難に説明するならば、プラトンに対する一連の脚註から構成されているもの、ということになる”[1](『過程と実在』)。ちなみに、ホワイトヘッドによるこのプラトン評は「あらゆる西洋哲学はプラトンのイデア論の変奏にすぎない」という文脈で誤って引用されることが多いが、実際には、「プラトンの対話篇にはイデア論を反駁する人物さえ登場していることに見られるように、プラトンの哲学的着想は哲学のあらゆるアイデアをそこに見出しうるほど豊かであった」という意味で評したのである。

- ^ 「肉体(ソーマ)は墓(セーマ)である」の教説はオルペウス教的と評される。ただし、E・R・ドッズは著作で、通説を再考しこれがオルペウス教の教義であった可能性は低いとみている(『ギリシァ人と非理性』みすず書房、p.182)。

- ^ プラトンの家系図については曽祖父クリスティアスの項を参照

- ^ この裁判を舞台設定としたのが『ソクラテスの弁明』である。

- ^ シュヴェーグラー『西洋哲学史』によれば、この地所はプラトンの父の遺産という。また、ディオゲネス・ラエルティオスによれば、プラトンが奴隷として売られた時にその身柄を買い戻したキュレネ人アンニケリスが、プラトンのためにアカデメイアの小園を買ったという。

- ^ ディオゲネス・ラエルティオスがアリスティッポスの説として述べるところによれば、ディオンはプラトンの恋人(稚児)であった。プラトンは、他にもアステールという若者、パイドロス、アレクシス、アガトンと恋仲にあった。また、コロポン生まれの芸娘アルケアナッサを囲ってもいた。『ギリシア哲学者列伝 (上)』岩波文庫、271-273頁。

- ^ 対話篇『国家』に示される。

- ^ 一般的には「貴族制」を指すが、ここではプラトンは語義通り「優秀者」による支配の意味で用いている。

- ^ 一般的にはソロンの改革に見られるような、財産によって階級・権限を分けた「財産政治/制限民主制」を意味する言葉だが、ここではプラトンはクレタやスパルタに見られるような「軍人優位の、勝利と名誉を愛し求める体制」の意味で用いている。『国家』547D-548C

- ^ ここではプラトンは、この言葉を「財産評価に基づく体制」「財産家・富裕層による支配体制」の意味で、すなわち一般的には先の「ティモクラティア」という言葉で言い表されている意味内容で用いているので紛らわしい。『国家』550D, 551A-B

- ^ 『国家』においては「優秀者支配制」の意味で用いられていたが、ここでは本来の意味である「貴族制」の意味で用いられている。

- ^ ジャック・デリダ『グラマトロジーについて』に代表されるように、『パイドロス』のこの箇所の記述を、「書き言葉批判」「音声中心主義」と考える者もいるが、上記『第七書簡』の記述からも分かるように、プラトンは「書き言葉」「話し言葉」を問わず、「言葉」全般を不完全なものとみなしてそこへの依存を批判しているのであり、『パイドロス』のこの箇所の記述を、「書き言葉批判」「音声中心主義」と解釈するのは明確な曲解・誤解である。

- ^ 「ステファヌス」(Stephanus)とは、フランス姓「エティエンヌ」(Étienne)のラテン語表現。

- ^ アリストテレスの思想の成立には、師プラトンが大きく関与したこと考えられている。ただし、その継承関係には議論があり、アリストテレスはプラトンの思想を積極的に乗り越え本質的に対立しているとするものと、プラトンの思想の本質的な部分を継承したとするものとに大きく分かれる。

出典

- ^ カール・ポパー「開かれた社会とその敵」(未來社)、佐々木毅「プラトンの呪縛」(講談社学術文庫)、「現代用語の基礎知識」(自由国民社、1981年)90p、「政治哲学序說」(南原繁、1973年)

- ^ a b c d ディオゲネス・ラエルティオス『ギリシア哲学者列伝』第3巻「プラトン」4節。(加来彰俊訳、岩波文庫(上)、1984年、pp. 251-253)

- ^ a b c d 『第七書簡』

- ^ 『国家』436A、580C-583A、『ティマイオス』69C

- ^ 『ティマイオス』

- ^ 『法律』第10巻

- ^ a b 斎藤忍随『人類の知的遺産7 プラトン』講談社、1983年

- ^ a b Miller, Stephen G. (2012), “Plato the Wrestler”, Plato’s Academy: A Survey of the Evidence, Athens, Greece, 12-16 December 2012

- ^ 『形而上学』第1巻987a32

- ^ 『ギリシア哲学者列伝』3巻41

- ^ a b “黒焦げの巻物を解読、プラトン埋葬場所の詳細判明か 最後の夜の様子も”. CNN.co.jp. 2024年5月4日閲覧。

- ^ 『パイドロス』266B

- ^ 『プラトン全集13』岩波書店p814

- ^ a b 『国家』550B

- ^ 『国家』553C, 562B

- ^ 『国家』562B

- ^ 『パイドロス』277D-279B

- ^ 『国家』第10巻

- ^ 『ギリシア哲学者列伝』3巻56-62

- ^ G・E・L・オーエン著、篠崎栄訳「プラトン対話篇における『ティマイオス』の位置」、井上忠;山本巍 編訳『ギリシア哲学の最前線 1』東京大学出版会、1986年、ISBN 9784130100199。105頁(訳者解題)

- ^ 『プラトン全集1』岩波書店 p367, 419

- ^ 『メノン』岩波文庫pp161-163

- ^ 『饗宴』岩波文庫p8

- ^ 『プラトン全集1』岩波書店 p419

- ^ 『パイドン』岩波文庫p196

- ^ 『ゴルギアス』岩波文庫 p299

- ^ 『メノン』岩波文庫pp162-163

- ^ 『国家』(下)岩波文庫p433

- ^ 『パイドロス』岩波文庫p191

- ^ 『テアイテトス』岩波文庫p295

- ^ 『プラトン全集3』岩波書店 p396, 435

- ^ 『プラトン全集13』岩波書店pp822-828

- ^ 『プラトン全集13』岩波書店p829

- ^ 『プラトン全集4』岩波書店p409

- ^ 納富信留『プラトン 理想国の現在』(慶応義塾大学出版会、2012年)

プラトンと同じ種類の言葉

固有名詞の分類

- プラトンのページへのリンク