いくの‐ぎんざん【生野銀山】

生野銀山

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/01 06:57 UTC 版)

| 生野銀山 | |

|---|---|

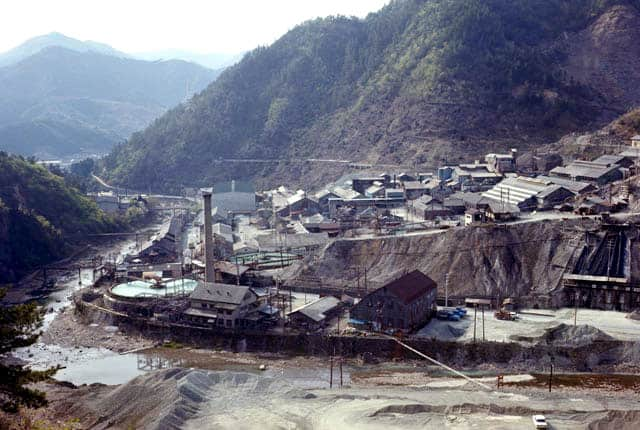

明治時代の生野鉱山

|

|

| 所在地 | |

| 所在地 | 兵庫県朝来郡生野町(現・朝来市) |

| 国 |  日本 日本 |

| 座標 | 北緯35度10分18.04秒 東経134度49分10.74秒 / 北緯35.1716778度 東経134.8196500度座標: 北緯35度10分18.04秒 東経134度49分10.74秒 / 北緯35.1716778度 東経134.8196500度 |

| 生産 | |

| 産出物 | 銀・銅・錫 |

| 最深 | 880m |

| 歴史 | |

| 開山 | 807年 |

| 採掘期間 | 約1,200年 |

| 閉山 | 1973年3月22日 |

| 所有者 | |

| 企業 | 三菱合資会社 ⇒三菱鉱業株式会社 |

| 取得時期 | 1896年 |

| プロジェクト:地球科学/Portal:地球科学 | |

生野銀山(いくのぎんざん)は、かつて兵庫県朝来郡生野町(現・朝来市)にあった鉱山。

明治新政府が日本の鉱業(鉱山・製鉱所)の近代化を確立するために最初に官営(直轄)とした模範鉱山であり、日本有数の銀山とされる。1973年(昭和48年)3月22日、資源減少による鉱石の品質の悪化、採掘コストの上昇などの理由により閉山となった。1974年(昭和49年)には坑道巡りなどを行うことができる観光施設の史跡 生野銀山がオープンした。

地理

生野銀山が位置する生野は、但馬国と播磨国の境界付近、海抜300メートルほどの盆地に存在する。周辺は、南流して瀬戸内海に注ぐ市川と、北流して日本海に注ぐ円山川の分水界である。銀鉱山は市川の源流部の谷沿いに広がっている。

-

鉱山町である口銀谷の町並み

歴史

中世

生野銀山は平安時代初期の大同2年(807年)の開坑と伝えられるが、詳細は不明である。

天文11年(1542年)、但馬国守護大名・山名祐豊が生野城を築き、石見銀山から灰吹法を導入し、本格的な採掘が始まった[1][2]。一時、山名氏家臣の竹田城城主である太田垣朝延の支配下に置かれた。永禄10年(1567年)に「堀切り」坑道が開堀され、元亀元年(1570年)になると金香瀬山の大谷筋で「金木山」、「松木山」、「藤木山」、「鞘木山」が発見された。「銀山日記」によれば、大きな木の根元に坑道を発見し、その木の名前をとったと記載されている[3]。

天正5年(1577年)に羽柴秀吉に侵攻されたことを受け、天正6年(1578年)になると秀吉の主君である織田信長により代官所が設置され、代官として生熊左兵衛が支配した。天正10年(1582年)に織田信長が本能寺の変において倒れると羽柴秀吉の代官である伊藤石見守が支配したと伝わる。一方で、天正8年(1580年)に秀吉が但馬を平定したので天正6年(1578年)には信長の支配下に置かれたと考えるのは難しく、天正8年(1580年)に信長から秀吉の所領として与えられたという説が濃厚である[4][5]。

慶長2年(1598年)に伊藤石見守が納めた銀高は62267枚(2677貫)であり、同じ年の石見銀山も含めた中国地方全体の銀高は4869枚であったことから、生野銀山は他の銀山と比べて大量の銀を採掘していたことが分かる[3][4]。

近世

江戸幕府を開いた徳川家康は生野3万7千石を直轄地とし、越後国の佐渡金山、石見国の石見銀山とともに生野銀山を幕府の重要な財源とした[3]。生野には幕府によって生野奉行が置かれ、第三代将軍・家光の頃に最盛期を迎え、月産150貫(約562kg)の銀を産出した。宝永2年(1705年)には「御所務山」(ごしょむやま)という最上級の鉱山に指定されている。

慶安年間(1648年-1652年)頃より銀産出が衰退し、享保元年(1716年)には生野奉行が生野代官と改称した。江戸中期には銀に換わり、銅や錫の産出が激増している。

近代

1868年(明治元年)には日本初の政府直轄運営鉱山となり、朝倉盛明を生野鉱山局長として近代化が進められた。生野銀山で鉱山技師を務めたお雇い外国人としては、エミール・ムーシェ、ジャン・フランシスク・コワニエ、ドゥニ・セヴォズなどがいる。生野でムーシェが暮らした邸宅は後に神子畑に移築され、ムーセ旧居として公開されている。1872年(明治5年)から1875年(明治8年)、日本画家であり工部省技官でもあった高島北海は生野銀山の鉱山学校に赴任し、技師長のコワニエからフランス語・地質学・植物学などを学んだ[6]。1878年(明治9年)、生野鉱山と瀬戸内海の飾磨港を結ぶ道路として生野鉱山寮馬車道が整備された。

1889年(明治22年)には宮内省所管の皇室財産となった。1892年(明治25年)11月、枢密顧問官の山田顕義は生野鉱山を視察中に倒れて死去した[7]。1896年(明治29年)には三菱合資会社に払い下げられた。1918年(大正7年)4月10日には三菱鉱業株式会社が設立され、三菱合資会社から鉱業事業を継承した。明治から大正にかけての生野銀山を舞台とする小説に、玉岡かおるの『銀のみち一条』(新潮社、2008年)がある。

現代

1972年(昭和47年)には市川上流部に生野ダムが完成したが、ダム湖は生野銀山に因んで銀山湖と呼ばれる。1973年(昭和48年)3月22日、三菱鉱業生野鉱業所は閉山となった。資源減少による鉱石の品質の悪化、坑道延長の増大による採掘コストの増加、それに伴う山ハネなどによる危険性の高まりなどが理由である。[要出典]坑道の総延長は350km以上、深さは880mの深部にまで達している。

閉山後には引き続き三菱鉱業(三菱鉱業セメントを経て現在は三菱マテリアル)が生野事業所を設置し、休止鉱山の維持管理や、産業界で発生する錫のスクラップを原料とする錫製錬などを行っている[8]。1974年(昭和49年)、坑道巡りなどを行うことができる観光施設の史跡 生野銀山がオープンした。

2007年(平成19年)、「生野鉱山」が日本の地質百選に選定された。2010年(平成22年)、それまで「甲社宅」と呼ばれていた旧生野鉱山職員宿舎が観光施設としてオープンした。

重要文化的景観

1998年(平成10年)、兵庫県の景観形成地区として「銀山まち回廊」が指定された。2014年(平成26年)3月18日、文化庁によって「生野鉱山及び鉱山町の重要文化的景観」が重要文化的景観に選定された[9]。兵庫県初の重要文化的景観選定であり、現役の鉱山町として全国初の選定である[9]。

重要文化的景観の範囲は大きく四つに区分され、史跡生野銀山がある金香瀬(かながせ)地域、江戸時代の鉱山町である奥銀谷(おくがなや)地域、明治時代の近代化の拠点となった太盛(たせい)地域、明治の鉱山町で生野駅へ至る口銀谷(くちがなや)地域からなる。奥銀谷・太盛・口銀谷地域は市川に沿って発展した。

-

奥銀谷の新町を望む

-

市川護岸上のトロッコ軌道跡(奥銀谷)

-

三菱による水力発電所(太盛)

-

旧生野鉱山職員宿舎(口銀谷)

-

口銀谷の街並み

脚注

- ^ “生野銀山【歴史・概要】”. 株式会社シルバー生野. 2024年6月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年6月12日閲覧。

- ^ “史跡 生野銀山”. 朝来市. 2023年8月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年6月12日閲覧。

- ^ a b c 清原幹雄『生野銀山と銀の馬車道』神戸新聞総合出版センター、2011年5月20日、57-60頁。ISBN 978-4-343-00617-2。

- ^ a b 小葉田淳「生野銀山史の研究」『京都大學文學部研究紀要』第3巻、京都大學文學部、1954年3月、1-70頁、 CRID 1050001335582117632、 hdl:2433/72859、 ISSN 0452-9774、2024年6月12日閲覧。

- ^ 。実際に銀山の内山寺に対し、天正6年(1578年)8月に山名氏政が寺領安堵の文書を与えているので、山名氏の支配下にあったと考えられる。

- ^ 高島北海 在仏日本国大使館

- ^ 山田顕義伯爵 終焉之地記念碑 生野銀山

- ^ 三菱マテリアルのある街を訪ねて 〜生野事業所編〜 三菱マテリアル

- ^ a b 重要文化的景観「生野鉱山及び鉱山町の重要文化的景観」 朝来市

関連項目

- 鉱山を題材とした観光施設

- 細倉マインパーク(細倉鉱山) - 宮城県栗原市。

- 史跡 尾去沢鉱山(尾去沢鉱山) - 秋田県鹿角市。

- 足尾銅山観光(足尾銅山) - 栃木県日光市。

- 史跡 佐渡金山(佐渡金山) - 新潟県佐渡市。

- 土肥金山(土肥金山) - 静岡県伊豆市。

外部リンク

- 生野銀山 - シルバー生野

- 生野銀山(「鉱石の道」の歴史をたどる) - 朝来市

- 朝来市 - 朝来市公式サイト

- 『生野鉱山写真帖』(国立国会図書館デジタルコレクション)

固有名詞の分類

- 生野銀山のページへのリンク