ニューズウィーク【Newsweek】

ニューズウィーク

(NEWSWEEK から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/03 21:53 UTC 版)

| ニューズウィーク | |

|---|---|

| Newsweek | |

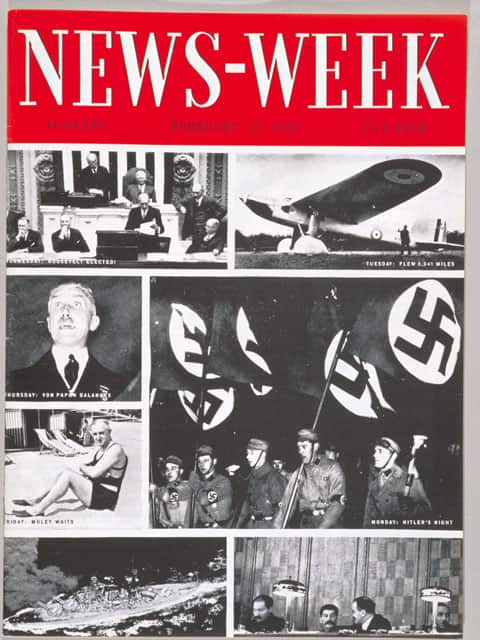

創刊号

|

|

| ジャンル | ニュース情報誌 |

| 刊行頻度 | 週刊 |

| 発売国 |  アメリカ合衆国 アメリカ合衆国 |

| 言語 | 英語 |

| 出版社 |

|

| ISSN | 0028-9604 |

| 刊行期間 | 1933年2月17日 - 現在 |

| ウェブサイト | www |

ニューズウィーク(英語: Newsweek)は、主に政治や社会情勢などを扱うアメリカ合衆国の週刊誌である。ニューヨークに本社がある。

概要

1933年2月17日にトーマス・J・C・マーティンが中心となって創刊。当時は「News-Week」とハイフンが入った名称だった。ジャパン・ロビーのメディアとして第二次世界大戦前後に売り上げを伸ばし、1961年にワシントン・ポスト社に買収された当初は、写真とニュースを売り物にした雑誌だったが、次第に論説やインタビュー記事、著名人によるコラム、独占取材など、多様な内容に変わっていった。

2007年頃より赤字額が拡大し、2010年5月5日にはワシントン・ポスト社が売却を検討していることを発表。同年8月2日に音響機器メーカー大手のハーマン・インターナショナル・インダストリーズの創業者シドニー・ハーマンに売却すると発表し、1ドル(約78円)で売却された[1]。

2012年10月18日の発表によると、「印刷版としては米国では2012年12月31日に発行されるものが最終号となり、以降は 「Newsweek Global」としてデジタル版のみの発行となる」としていたが、2014年5月に印刷版の発行を再開した。再開して最初の号の表紙はビットコインに関する記事であった[2]。しかし、2018年にIBTM社は事業を分割[3]。2020年には、ウェブサイト月間閲覧者数1億人を突破。2023年、業務に生成AIを活用すると発表[4][5]。

本社・支局

ニューヨークの本社のほかに、アメリカ国内外22の支局がある。国内支局はロサンゼルス、シカゴ/デトロイト、ダラス、マイアミ、ワシントンD.C.、ボストン、サンフランシスコ、外国支局は、メキシコシティ、パリ、東京、ワルシャワ、ケープタウン、フランクフルト、香港、エルサレム、ロンドン、モスクワ、北京、ベルリン、バグダッド、およびブエノスアイレスにある。

競合誌

創刊以来、アメリカ国内のニュース雑誌の発行部数では、おおむね『タイム』誌に続く2位となっている。3位は『USニューズ&ワールド・レポート』。2003年の発行部数は、アメリカの約270万部を含む、世界で計400万部以上発行されていたが、2010年までに、150万部まで減少した。

英語版

英語版にはアメリカ国内版と国際版があり、それぞれに別の編集長がいる。アメリカ国内版は国内のニュースやトピックを中心にしており、国際版とは内容が大きく違う。国際版には、太平洋版、ヨーロッパ版、ラテンアメリカ版があり、互いに構成・内容が違うことも多い。

外国語版・現地版

現地版として日本版、韓国版、ポーランド版、ロシア版、スペイン語版(欧州スペイン語、南米スペイン語)、アラビア語版、セルビア語版、トルコ語版、のほか、月刊の中国語版である『Newsweek Select』がある。オーストラリアには提携誌である『The Bulletin with Newsweek』があったが、2008年1月に廃刊となった。

日本版

TBSブリタニカから1986年1月23日に創刊された。発行人は北畠霞、編集主幹は岡孝、初代編集長は浅野輔。ニューヨーク支局長として青木冨貴子のクレジットも確認される[6]。歴代編集長には竹田圭吾なども名を連ねる。2025年時点の編集長は、長岡義博である。

創刊に先立つ1985年から5年以上にわたって、特別アドバイザーとしてジェラルド・カーティスがニューズウィーク日本版を監修する責任を負った[7]。

出版元は、TBSブリタニカから阪急コミュニケーションズを経て、2014年10月よりCCCメディアハウスへ移行した。価格は紙版が定価510円、デジタル版が420円。発行部数は26,858部(2023年6月時点)[8]。出版元がTBSブリタニカであった1989年、ニューズウィーク日本版別冊として「激動の昭和」(ニューズウィーク1933年~1951年のダイジェスト版)[9]が発行されている。

疑義を持たれた報道・捏造報道

北朝鮮日本人拉致問題報道

2003年10月22日号「拉致された北朝鮮報道」の記事において、「家族会および救う会が「拉致報道」をコントロールしていて、『被害者にインタビューできるのは、彼らの眼鏡にかなった記者だけ』」と批判した。実際は、5人の拉致被害者家族はメディアの個別取材にはいっさい応じておらず、特定の記者を選別しているわけではなかった。救う会はこの記事に抗議し、編集部は当該部分の誤りを認め、後日「お詫び」を掲載して関係者に謝罪した[10]。

『華氏911』批判記事

2004年6月28日号(日本版2004年7月21日号)において、マイケル・ムーア監督によるブッシュ政権批判のドキュメンタリー映画『華氏911』を非難する記事(日本版タイトル「ここが変だよ華氏911」)を掲載した。記事を書いたのは、ビル・クリントン大統領のモニカ・ルインスキースキャンダルのスクープで有名なマイケル・イシコフ記者で、記事の中でイシコフは、「『華氏911』には事実の歪曲や論理の飛躍が目立つ」としてムーア監督を非難した。もっとも、イシコフが『華氏911』の問題点として具体的に取り上げた箇所は以下の2つのみであった。

- 『華氏911』では、911テロ事件直後にアメリカ全土の民間航空機が飛行禁止となっている中で、ビン・ラディン一族を含むサウジアラビアの王族を乗せたチャーター便だけがブッシュ大統領の意向で飛行を許可され、アメリカ国外に脱出できたとしているが、彼らが国外に脱出したのは、飛行禁止が解けた9月14日以降のことである。

- ブッシュ元大統領とビン・ラディン一族が関係していた投資会社「カーライル・グループ」は、国防会社の「ユナイテッドディフェンス(以下UD社)」を所有しており、「911で大きな利益を上げた」と『華氏911』では指摘しているが、実際はUD社がアメリカ陸軍のために11億ドルをかけて開発していたクルセイダー戦車の導入が中止され損をしている。

これに対してムーア監督は、次のように反論している。

- たしかにサウジアラビア王族が出国したのは飛行禁止解除後だが、チャーター機は飛行禁止だった9月14日以前に飛行し、アメリカ国内に点在しているビン・ラディン一族を次々とピックアップしていた。事実、9月13日のタンパ国際空港の飛行記録には、1機の自家用ジェット機が同空港に着陸、3人のサウジアラビア人を乗せて飛び去ったと記載されている。

- UD社がクルセイダー戦車の導入をアメリカ陸軍に破棄されたのは、カーライル・グループがUD社を売却した後であり、カーライル・グループは911後にUD社を売却して莫大な利益を上げていた。

「これらは少し調べれば判ることなのに、わざと時間軸をずらして読者に『華氏911』に疑念を抱かせようとしている悪質な中傷記事である」とムーア監督は抗議した。さらに返す刀で、記事を書いたイシコフ記者が過去に勤めていた『ワシントンポスト』紙で、イランコントラ事件やホワイトウォーター疑惑を巡って臆測に満ちた記事を書いたことで、同誌に訂正文を掲載させるなど、キャリアに問題のある記者であることを暴露した[11]。

結局、抗議を受けてイシコフとニューズウィークは記事の訂正を余儀なくされた。なお、イシコフ記者はその後もニューズウィークに残り、グアンタナモ収容所コーラン冒涜報道事件(後述)を引き起こしている。

グアンタナモ収容所コーラン冒涜報道事件

2005年5月9日号のマイケル・イシコフ記者による署名記事『ペリスコープ』において、「グアンタナモのグアンタナモ湾収容キャンプで、イスラム教の聖典コーランを便所に流して囚人を動揺させ、自白を強要する尋問法が使われている」という、匿名のアメリカ軍関係者の証言を掲載した。この記事が掲載される以前から、「アメリカ軍人が囚人を尋問する際に、目の前でコーランを破ったり蹴ったりしている」という報道があったが、アメリカ軍の関係者が公式に認めたという記事は、これが初めてだった。

この記事が掲載されたのを機に、イスラム国家で猛烈な反米抗議運動が巻き起こり、パキスタンとアフガニスタンでは、抗議デモと警官隊の衝突で16人の死者が出た[12]。

事件を受けて、アメリカ軍は内部調査を開始し、その結果「報道されたような事実はない」と発表した。ライス国務長官やマクラレン報道官ほか、軍高官等は「事実無根の記事でイスラム世界でのアメリカのイメージを傷付けた」としてニューズウィークを激しく非難した。

ニューズウィークは当初、「記事を撤回する気はない」としていたが、非難の声が高まったため、記事の再検証を開始した。再検証の結果、取材源のアメリカ軍関係者にコーラン冒涜の事実を確認したところ、何の反応もなかったので、事実を認めたとみなし掲載したという経緯を明らかにし、「高官の沈黙を確認と間違えて判断して掲載してしまった」と非を認め記事を撤回した。ただし、捏造および誤報とは認めなかった。

ニューズウィークは、「読者への書簡」と題する謝罪文を掲載し、以後、匿名のリーク記事の乱用を戒める旨を読者に誓った上、アメリカ軍関係者、暴動での犠牲者と遺族へ謝罪した。

撤回の後、ニューズウィークは、単一の匿名情報源に依拠する報道姿勢に問題があったとの批判を受けた[13]。ニューズウィークは、この点について改善を約束した[14]。

トランプ大統領の感謝祭中の行動についての記事

2019年11月28日の記事において、ジェシカ・クォン(Jessica Kwong)は「感謝祭中のトランプ大統領はゴルフやツイートに明け暮れる」と臆測に基づき述べた[15]。しかし、記事の公開後、トランプ大統領は極秘裏にアフガニスタンのバグラム米空軍基地を訪れ、約1500人の米軍将兵達を慰問して感謝祭の夕食をとり、その後、アフガニスタンのアシュラフ・ガニ大統領と会談して帰国した。ドナルド・トランプ・ジュニアは、この記事を「フェイクニュース」だと批判、ニューズウィークは記事内容を修正した[16]。また、執筆者のクォンはこの件を受けて解雇されている[17][18]。

脚注

- ^ 黒沢潤 (2012年7月27日). “ニューズウィーク誌「紙からネットへ本格移行」 雑誌発行取りやめる可能性”. MSN産経ニュース. 2012年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年7月28日閲覧。

- ^ “Newsweek Returns to Print and Sets Off a Bitcoin Storm”. The New York Times (2014年3月7日). 2014年10月7日閲覧。

- ^ “Newsweek Media Group Splits into Separate Companies: Newsweek, IBT Media” (英語). mediapost.com. 2019年7月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年1月17日閲覧。

- ^ “Newsweek updates policy on using Artificial Intelligence” (英語). Newsweek (2023年9月20日). 2024年6月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年6月5日閲覧。

- ^ Deck, Andrew (2024年4月17日). “Newsweek is making generative AI a fixture in its newsroom”. Nieman Lab. 2024年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2024年6月5日閲覧。

- ^ 本誌1986年1月30日号参照。

- ^ 「私の履歴書 ジェラルド・カーティス」『日本経済新聞 東京朝刊』日本経済新聞社、2024年12月21日、44面。

- ^ “ニューズウィーク日本版の媒体掲載料金”. 雑誌広告ドットコム (2023年6月1日). 2023年12月15日閲覧。

- ^ 『ニューズウィーク日本語版別冊 激動の昭和』TBSブリタニカ、1989年7月26日。

- ^ 拉致ヒステリーの落とし穴電脳補完録[出典無効]

- ^ イン・ジーズ タイムズ 2004年6月24日

- ^ “Newsweek Retracts Guantanamo Story”. Washington Post (2005年5月17日). 2023年1月18日閲覧。

- ^ Ben H. Bagdikian, "When the Post banned anonymous sources", American Journalism Review.

- ^ “Newsweek Vows to Curb Anonymity”. The New York Times (2005年5月23日). 2023年1月18日閲覧。

- ^ How is Trump Spending Thanksgiving? Tweeting, Golfing and More at the Wayback Machine (archived 2019-11-28)

- ^ “Newsweek fires journalist who reported Trump was golfing for Thanksgiving before he secretly travelled to Afghanistan” (英語). The Independent (2019年12月1日). 2024年2月17日閲覧。

- ^ Ellefson, Lindsey (2019年12月5日). “Can the Newsweek Reporter Fired Over Inaccurate Trump Story Sue For Wrongful Termination?” (英語). TheWrap. 2024年2月17日閲覧。

- ^ Haring, Bruce (2019年12月1日). “Newsweek Fires Political Reporter For Error On Trump’s Thanksgiving Plans.” (英語). Deadline. 2024年2月17日閲覧。

関連項目

外部リンク

- NEWSWEEKのページへのリンク