いろ‐しゅうさ〔‐シウサ〕【色収差】

色収差

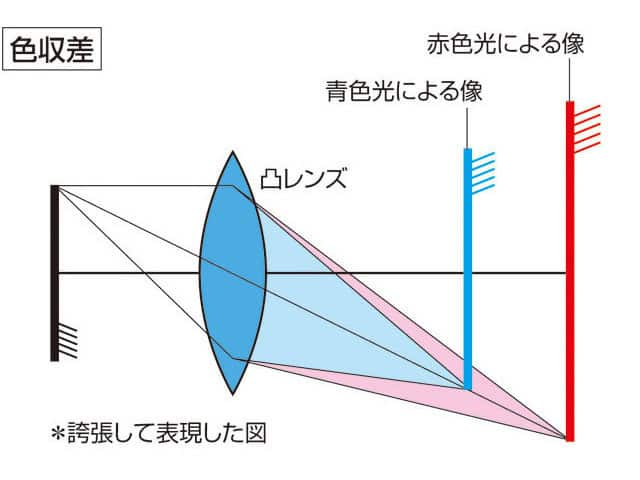

レンズを通過した光はCCDに像を結ぶ場合、正確に1点に集まるのが理想だが、実際はレンズ収差があるため多少のズレが生じる。波長によって光の屈折率が異なり、画像上で色がズレてしまう色収差もそのひとつだ。

(執筆:オーディオビジュアル評論家 藤原陽祐)

※この情報は「1999~2002年」に執筆されたものです。

色収差 chromatic aberration

- レンズに入射する電子のエネルギーのばらつきのために起きる収差。すなわち、光軸上の一点から放出された電子のエネルギー(速度)がばらついていると、レンズに入射したときの屈折率が違うため、光軸上の異なった場所に集束し、半径 r の拡がりを持つ。この拡がりは、r=CcαΔE/Eとなり、電子のエネルギー(加速電圧 E )に反比例し、エネルギーのばらつき(ΔE)に比例する。比例係数は色収差係数(chromatic aberration coefficient)と呼ばれ、Ccで表される。ここでαは開き角である。SEMは加速電圧が低いので、電子銃から放出された電子のエネルギーのばらつきが問題であり、とくに低加速電圧での影響が大きい。なお、色収差という言葉は、エネルギーの違いが波長の違いを意味することから、光学レンズにならって名付けられたものである。

関連する用語

色収差

入射電子線や試料を透過した電子線のエネルギー(波長)が様々な要因で拡がり(幅)を持つと、レンズでの屈折角度が波長によって異なるため、結像の際、像がぼけること。電子線のエネルギーの拡がりは、加速電圧の不安定、電子銃からの放出電子の初速度のばらつき、ベルシュ効果や、レンズコイルの励磁電流の変動による焦点距離の変動などで起きる。また、試料が厚くなると(10nm以上)、非弾性散乱による電子エネルギーの損失(波長の変化)もを引き起こす。

- アナプラート

- インフォーメーションリミット

- エンベロープ(包絡)関数

- ベルシュ効果

- 後方磁界

- 色収差

- 走査電子顕微鏡

- 対物レンズ(オブジェクティブレンズ)

- 励磁電流

色収差

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/10/27 01:47 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動色収差(いろしゅうさ、英: chromatic aberration)とは、レンズ類で像をつくるときに、レンズ材料の分散が原因で発生する収差で、像の色ズレとしてあらわれる。

概要

光線を透過し屈折させる物質(ここではレンズの光学ガラス)において、一般にその屈折率は一定ではなく、光線の波長(周波数)によって異なる。これを光学で分散と言う。たとえば一般的な光学ガラスであるBK7において、656nm(赤)と486nm(水色)の光では、屈折率はそれぞれ1.5143と1.5224のように分散により異なる。分散が原因で色ズレとして発生する収差を色収差と言う。周辺で発生する倍率色収差と、光軸上でも発生する軸上色収差に分類される。

- 軸上色収差

- 色による屈折率の違いにより、結像位置が色によって前後にずれる収差である。白色点光源を撮影した場合、青でピントを合わせると青白い輝点のまわりに赤い前ボケが出来、赤でピントを合わせると赤っぽい輝点のまわりに青紫の後ボケができる。縦収差であるため縦色収差とも言う。

- 倍率色収差

- 色による屈折率の違いは、斜めに入射した光の場合には像の倍率の違いとなってあらわれる。その結果、色により像の大きさが異なってしまい、被写体のフチに赤や青紫の色ズレが見える。白色点光源では、画面の周辺部において虹色に分解されて放射方向に伸びた像となる。横収差であるため横色収差とも言う。

軸上色収差は絞り込む(F値を大きくする)ことで、収差の原因となっているレンズ周辺部を通る光線をカットし、被写界・焦点深度を深くして抑えることができる。一方、倍率色収差はレンズの中央部を通る主光線でも発生しているため、絞りでは抑えられない。

また、赤外線撮影ではピントがずれるのも、色収差が原因である。特に、後述の手法で補正を行っても、波長の大きく離れた赤外線では残存収差が大きい。

解決手段

屈折光学系

屈折率と分散が異なる硝材のレンズの組を使って色収差の影響を少なくできる。色消しと言う。基本的な手法として、クラウン系ガラスによる凸レンズに、分散が大きいフリント系ガラスによる凹レンズを組み合わせて色ズレをキャンセルする(正確には、定性的には通常は分散が大きいガラスは屈折率も大きく、この理論において定量的に重要なのはアッベ数である)。いわゆる「単玉」と呼ばれる写真レンズがこの2枚を貼合せたものであることが多いが、必ずしも貼合せなくともよい。原理的に、この凸凹1枚ずつの組合せでは、白色光に含まれる光のうち2ヶ所の波長で結像位置を一致させることができる。そのように2ヶ所で色収差が補正されたレンズを「アクロマート」と言う。

エルンスト・アッベは、アクロマートをさらに進歩させ、3つの波長で色収差が補正され、2つの波長で球面収差・コマ収差が補正されている等の条件を満たすものを「アポクロマート」と命名した[1]。現在では、アクロマートの2つの波長に対して、単に3つの波長で色収差が補正されていることを指してアポクロマートと言う[2]ことが多い。

分散の小さい素材を使うだけでは実用的なレンズはできない。たとえば蛍石レンズは分散が小さいが、それでもそれだけの単レンズでは写真レンズで許容できる色収差より1桁大きい[3]。

また前述のようにアクロマートは比較的単純に可能だが、アポクロマートを実現するためにはより面倒な手法が必要になる。ここで「部分分散比」という考え方を導入する。部分分散比とは、2つの異なる波長範囲における光学材料の屈折率差の比である。部分分散比とアッベ数を縦軸と横軸にとり、チャートにプロットすると、通常の光学ガラスはほぼ1本の直線上に乗る。すなわち、ほぼ比例の関係にある[4]。それに対し、蛍石レンズや異常分散レンズといった異常部分分散性の低分散の材料は、分散が小さいだけではなく、この直線から外れている、という性質がある(分散 (光学)#光学ガラスも参照)。

薄レンズ近似のもとで3つの波長で色収差を補正する手法として、分散が異なるが部分分散比が等しい2つの素材を組み合わせるという手法がある[1]。しかし通常の光学ガラスでは前述のようにほぼ直線関係があるため、この手法を実現するためには異常部分分散性の材料が必要になる。

反射光学系

鏡のみで構成した反射光学系には原理的に色収差がない。屈折光学系では色収差から逃れられないと考えたアイザック・ニュートンは反射望遠鏡の研究に進みニュートン式望遠鏡を発明した。

実際天体望遠鏡では反射光学系を採用する例が多く、特に超特大の口径の天体望遠鏡はほぼ反射望遠鏡、もしくは反射望遠鏡に色収差が問題にならない程度に薄い収差補正板を加えた反射屈折望遠鏡である。

反射屈折光学系

レンズと鏡を組み合わせた光学系では若干の色収差が発生するものの、レンズのみで構成した光学系よりその程度を抑えることが可能である。

色収差以外にも、光路が折返されるので望遠レンズの全長を短縮でき軽量になる、安価に製造できる等の利点がある。しかし中央に副鏡を置くためにボケ像がリング状になる、原理上絞りを置くことができず明るさが固定となる、従来のフィルム一眼レフカメラのオートフォーカス方式と相性が悪い[注釈 1]、といった写真機レンズには不向きな点も多い。

脚注

注釈

- ^ ミノルタAFレフレックス500mm F8(ソニーSAL500F80)のように、オートフォーカスを実現した例外もある。

出典

- ^ a b 鶴田 (1997). 第4・光の鉛筆. ISBN 491585115X.

- ^ JIS Z 8120:2001

- ^ 鶴田 (1990). 応用光学I. ISBN 4-563-02331-0.

- ^ 光ガラス株式会社. “ECO GLASS Pg,F-νd DIAGRAM”. 2008年4月7日閲覧。

外部リンク

「色収差」の例文・使い方・用例・文例

色収差と同じ種類の言葉

- 色収差のページへのリンク

ウィキメディア・コモンズには、

ウィキメディア・コモンズには、