ヘチマ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/04/30 02:57 UTC 版)

| ヘチマ | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

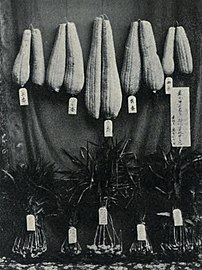

ヘチマの実

| |||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||

| Luffa aegyptiaca Mill. (1768)[1] | |||||||||||||||||||||

| シノニム | |||||||||||||||||||||

| 和名 | |||||||||||||||||||||

| ヘチマ | |||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||

| Luffa, Loofah, Loofa |

名前の由来

本来の名前は果実から繊維が得られることから付いた糸瓜(いとうり)で、漢名(中国植物名)で絲瓜(しか)と呼ぶ[3][4]。若い実を食用にする鹿児島では「いとうり」とよばれて親しまれている[5]。

和名ヘチマの由来は、一説にはイトウリが後に縮まって「とうり(と瓜)」と転訛し、「と」は『いろは歌』で「へ」と「ち」の間にあることから「へち間」の意で「へちま」と呼ばれるようになったとされている[6][7]。今でも「糸瓜」と書いて「へちま」と訓じる。沖縄では「ナーベーラー」とよばれるが[5][8]、これは果実の繊維を鍋洗い(なべあらい)に用いたことに由来するという。

なお、中国から渡来した黒胡麻、通称黒芝麻(hei zhima) がヘチマと聞こえること、沖縄にはゆでた糸瓜に黒芝麻(ヘチマ)をかけたナーベーラー田楽という料理があることなどから、呼称違いではないかという説[9]もある。

また、耐病性へちま品種に「浜名」、「天竜」、「浜北」、「あきは」など、静岡県西部の地名にちなんだ名称がつけられているのは、同県浜松出身の織田利三郎が明治時代に輸出振興のためヘチマの生産力を上げる改良に尽力したことによる[10]。

分布・栽培史

インドや東南アジア[11]が原産といわれる熱帯アジア原産のつる性の一年生植物[3][12]。インドや中国が原産の中枢とみられ、中南米、東南アジア、韓国、台湾など熱帯から亜熱帯にかけて広く分布している[11]。現在各地で栽培されている[12]。日本に入ってきたのは、中国を経由して1600年代と推定されており、『多識篇』(1630年)に記載が見られる[11]。また江戸時代に貝原篤信が書いた『菜譜』(1714年)や、薩摩藩の農事指導書である『成形図説』(1804年)には食べ方についての記述があり、ヘチマが古くから食用にされていたことがわかる[11]。

明治中期、浜松市内で雑貨店を営んでいた織田利三郎は貿易商の助言で農産物の輸出に目をつけ、前田正名の指導のもと、日本の輸出農産物であったヘチマ、落花生、ショウガなど特殊な農産物の生産向上に励んで静岡県内の生産額を劇的に増やし、とくにヘチマは1900年まで8万円だったものを1917年には4、5千万円に引き上げた[13][14]。パリ万国博覧会 (1900年)では日本産ヘチマの宣伝のため、ヘチマで作ったゾウを展示したほか、1907年に「静岡県生姜、糸瓜、蕃椒、落花生同業組合」を設立、1909年のシアトル博覧会や1910年の日英博覧会など、多くの国内外の博覧会に出品し、受賞も多数獲得した[10][13]。

形態・生態

ウリ科のつる性一年生草本[15]。種子から発芽すると、濃緑色の子葉を展開する[16]。茎は長く伸びて5 - 8メートル (m) に達し、無毛で5つ稜と多数の節があり、分岐した巻きひげで他のものに絡みつきながら生長する[3][12][15]。ふつう親づる[注 1]の5 - 10節あたりから3 - 6本の子づる[注 2]が発生し、15節以上で孫づる、ひ孫づるが発生する[15]。巻きひげは細長く、先端は分岐する[15]。葉は濃緑色で、長い葉柄がついて互生し、葉身は縦横20 - 30センチメートル (cm) の大きさに達し、掌状に3 - 7に深裂する[15]。葉の先端はとがるが、下葉は波状に裂けて3 - 6角となる[15]。

雌雄同株で雌雄異花[12][15]。花期は夏(7 - 9月)で、雌花と雄花に分かれており、直径8センチメートル (cm) 内外の黄色い5裂した花を咲かせる[12]。雄花は総状花序につき、15 - 20 cmの長い花柄に15前後の花を生じて、下からおおよそ1日に1花が開花する[15]。雌花は独立してつき、基部に棒状の子房がある[12][15]。子房は3室、花柱は1本で、柱頭が3裂または2裂する[15]。虫媒花で、早朝から開花が始まり、生育初期は雄花が多く、中期は雄花と雌花がつき、後期になると雄花が増加する着花習性を持っている[15]。自家和合性で同一株で受粉が可能である。雌花が受粉すると、子房が発達して果実となる[15]。1株で実らせることができる果実数の関係から、開花までに至らず、蕾が落ちてしまう雌花も多い[15]。染色体数は 2 n=96[11]。

着果は孫づる、ひ孫づるに多く[15]、果実は円筒形で細長く、大きなキュウリのような形をしている[3]。果実は少しわん曲することもあり、長さは通常40 - 60 cm程度であるが、長果種は1 - 2 mに達するものもある[15]。果皮は緑色で、濃い細い条斑があり、実が成熟すると果面に浅い溝や網状斑を生じる[15]。果肉は厚く、内外2つの部分からなり、未熟果は外皮が厚く、成熟すると内皮部が発育肥大して、果肉内に網目状の繊維が発達する[15]。果実は成熟後、次第に乾燥し、種子の周囲が繊維で支えられた空洞となる。そのころになると果実の先端が蓋のように外れ、果実が風で揺れる度に、ここから遠心力で種子が振り出されて飛び出す。原産地で野生植物であったときには、こうして一種の投石器のような機構で種子散布を図っていたと考えられる。

果実1つの中には、種子が150 - 200粒含まれる[15]。ヘチマの種子は、長さ14 - 15ミリメートル (mm) 、幅8 mmほどの偏平な長卵形で[15]、スイカの種子のように黒くて平べったい。種子の発芽年限は、通常2 - 3年である[15]。

注釈

- ^ つる性植物で、はじめの発芽から伸びて主枝となる茎のこと[17]。

- ^ 親づるの葉のつけ根から出たわき芽が伸びた枝となるつる性の茎のこと[17]。

- ^ 野菜などの作物を畑で栽培するとき、適正な収穫を得るために要する株と株との間のこと[17]。

- ^ 支柱を立てたとき、支柱に茎やつるを結びつけて株が倒れないようにすること[17]。

- ^ 葉に緑色の濃淡がモザイク状になってまだら模様が入り、表面が凹凸になって縮れる、アブラムシが媒介するウイルス性の病気[20]。

出典

- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003-). “Luffa aegyptiaca Mill. ヘチマ(標準)”. BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2022年10月25日閲覧。

- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003-). “Luffa cylindrica M.Roem. ヘチマ(シノニム)”. BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2022年10月25日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i j k l m 田中孝治 1995, p. 110.

- ^ a b c 貝津好孝 1995, p. 169.

- ^ a b c d e f g 主婦の友社編 2011, p. 245.

- ^ 田中孝治 1996, p. 110.

- ^ 稲垣栄洋 2010, p. 76.

- ^ a b c 猪股慶子監修 成美堂出版編集部編 2012, p. 96.

- ^ 「食文化雑学」原語か考えるホントの語原 文芸社 2015

- ^ a b はままつ農業のここが肝。 浜松市役所、2013年9月1日

- ^ a b c d e f g h i j k 農文協編 2004, p. 295.

- ^ a b c d e f g h i j k l m 馬場篤 1996, p. 101.

- ^ a b 農産物の輸出増加『模範農村と人物』香坂昌孝 著 (求光閣書店, 1917)

- ^ 浜松市史 三 「浜松町農会 浜名郡農会」 浜松市立中央図書館/浜松市文化遺産デジタルアーカイブ

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac 農文協編 2004, p. 296.

- ^ 主婦の友社編 2004, p. 296.

- ^ a b c d 金子美登・野口勲監修 成美堂出版編集部編『有機・無農薬 家庭菜園 ご当地ふるさと野菜の育て方』成美堂出版、2011年4月1日、189 - 187頁。ISBN 978-4-415-30991-0。

- ^ a b c 農文協編 2004, p. 298.

- ^ a b c 農文協編 2004, p. 299.

- ^ 主婦の友社編 2011, p. 巻末とじ込み.

- ^ a b c d e f g h 農文協編 2004, p. 297.

- ^ a b c 講談社編 2013, p. 104.

- ^ a b c “ゴーヤーより苦いヘチマやユウガオにご注意!” (PDF). 沖縄県衛生環境研究所. 2013年5月16日閲覧。

- ^ 猪股慶子監修 成美堂出版編集部編 2012, p. 79.

- ^ 宮尾 茂雄. “漬物塩嘉言と小田原屋主人”. 東京家政大学・食品加工学研究室. 2023年1月12日閲覧。

- ^ 米倉浩司・梶田忠 (2003-). “Luffa acutangula (L.) Roxb. トカドヘチマ(標準)”. BG Plants 和名−学名インデックス(YList). 2022年10月25日閲覧。

- ヘチマのページへのリンク