緑きょう病菌

メタリジウム

(緑きょう病菌 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/03/13 09:41 UTC 版)

| メタリジウム属 | |||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

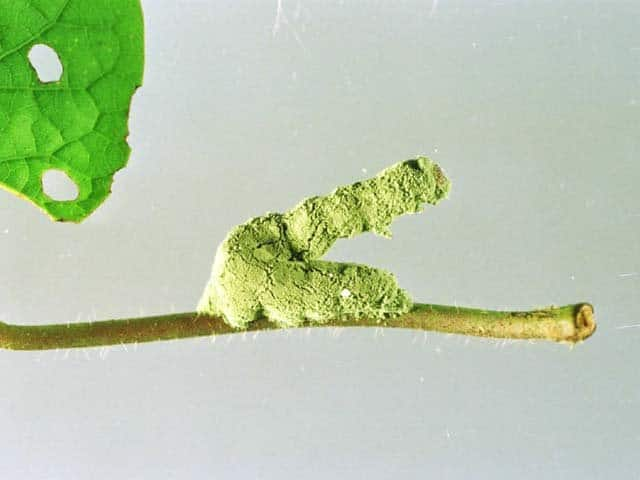

M. acridumに感染し死亡したアカトビバッタ。

|

|||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||

| 学名 | |||||||||||||||||||||

| Metarhizium Sorokīn, 1879 |

|||||||||||||||||||||

| タイプ種 | |||||||||||||||||||||

| Metarhizium anisopliae (Metschn.) Sorokīn, 1893 |

|||||||||||||||||||||

| シノニム | |||||||||||||||||||||

| 種 | |||||||||||||||||||||

| 本文参照 |

メタリジウム(Metarhizium)はバッカクキン科に属し、分生子が緑がかった色調となる昆虫病原糸状菌。種によって様々な昆虫に感染し死に至らしめることから、害虫に対する微生物農薬として利用されている。分類学上はメタリジウム属に相当し、黒きょう病菌や緑きょう病菌と呼ばれる菌や、有性世代に広義の冬虫夏草を生じる菌を含んでいる。

生態

分生子がクチクラ分解酵素を出すため昆虫の体内に侵入する。[1]メタリジウムが作り出す非リボソームペプチドの一種デストラキシン(destruxins)が毒素として働くため、感染した昆虫は大抵2~3日で死に至る。昆虫が死に、湿度が十分な場合、体表に菌糸が発生し、死骸の表皮は緑色か時には赤色に覆われ、胞子が生産される。進化の過程で昆虫に免疫ができ、菌はそれに対抗するようになっていったため、種によって特定の昆虫にのみ感染しやすいなどの傾向がある[2]。

土壌中では根圏で生育しており、メタリジウムが存在すると根や根毛の発育が促進される。メタリジウムは植物根に付着・侵入するエンドファイトとして、昆虫由来の窒素成分を植物に供給していることが示されている[3]。

広義のメタリジウム属にはカメレオンに感染する(かつてのChamaeleomyces)種も知られている。

分類

1879年ロシアの微生物学者イリヤ・メチニコフがコガネムシの一種Anisoplia austriacaに寄生する菌にEntomophthora anisopliaeと命名したが、まもなくMetarhizium属に移された。その後の100年間で10種以上が命名されているが、形態上の分類は1976年にテュロックがM. anisopliaeとM. flavovirideの2種に整理したのが基本となっている。[4]2000年以降、分子系統解析によって隠蔽種が見出されるようになり、かつての種名を再興したり、変種を種に格上げすることが行われるようになった。[5][6]さらに有性世代(広義のCordyceps属)との関係性や近縁種との系統関係が調べられた結果、2014年にMetarhizium属の定義を近縁種を含むよう拡大する提案がなされている。この場合は30~40種ほどが含められることになる。[7]

- M. anisopliaeとその近縁種(黒きょう病菌)

- M. anisopliae

- M. majus

- M. brunneum

- M. guizhouense

- M. pingshaense

- M. acridum バッタ亜目に特異性がある

- M. lepidiotae

- M. globosum

- M. robertsii

- M. indigoticum ミドリトサカタケ

- M. flavovirideとその近縁種

- M. flavoviride

- M. minus

- M. pemphigi

- M. frigidum

- M. koreanum

- M. blattodeae

- その他古典的なMetarhiziumに相当する種

- M. album

- M. brasiliense

- M. novozealandicum

- 従来Nomuraeaに所属し分生子が緑色を呈する種

- M. rileyi (N. rileyi) (緑きょう病菌)

- M. cylindrosporum (N. cylindrosporae)

- M. viridulum (N. viridula)

- M. owariense (N. owariensis) アマミヤリノホセミタケ

- 従来Chamaeleomycesに所属していた種

- M. viride (C. viridis)

- M. granulomatis (C. granulomatis)

- 有性世代がMetacordycepsであり以上の種と近縁の種

- M. atrovirens

- M. pseudoatrovirens イマガミミドリクチキムシタケ

- 以上の種と近縁性を示すことから暫定的にMetarhiziumに所属させられている種

- M. yongmunense

- M. carneum

- M. marquandii

- M. khaoyaiense

- M. kusanagiense クサナギヒメタンポタケ

分布

世界中に広く分布する。日本では少なくともM. anisopliae, M. brunneum, M. pemphigi, M. guizhouense, M. lepidiotae, M. majus, M. pingshaense, M. robertsiiの8種が報告され、なかでもM. pingshaenseが優占していた。[3]

利用

生物農薬

メタリジウムはその感染機構から昆虫以外に対して害がないと見られている。それを利用して生物農薬としてバッタ、シロアリ、アザミウマなどの駆除に使われる。マラリア対策として蚊に使われることもある[8]。

International LUBILOSA Programmeなど、多くの研究グループがM. acridumを生物農薬として使う方法を研究している。研究内容は、特定の生物にだけ効かせること、生産性、輸送性である。

昆虫の死亡確率は、昆虫の種類だけではなく、製剤方法[9]や気象条件[10]にも左右される。例えば油性の製剤にすると、乾燥地帯で効力を発揮しやすく[11]、これをバッタに応用したULV技術というものも開発されている。

バイオ燃料

2007年8月、インド化学工科大学の研究チームがM. anisopliaeから抽出したリパーゼ(酵素)を使ったバイオディーゼル製造技術を発表した。ほとんどのバイオディーゼル製造技術で加熱工程が必要なのに対し、この方法は室温での実施が可能である[12]。

参考文献

- ^ 岐阜大学応用生物科学部 昆虫生態学研究室 菌類を用いた害虫防除

- ^ Freimoser et al. (2003). “EST analysis of two subspecies of Metarhizium anisopliae reveals a plethora of secreted proteins with potential activity in insect hosts”. Microbiology 149: 239-247.

- ^ a b 清水 進 (2014). “Metarhizium属糸状菌の最近の研究動向─分類と新機能を中心として─”. 蚕糸・昆虫バイオテック 83 (2): 153-158. doi:10.11416/konchubiotec.83.2_153.

- ^ Tulloch (1976). “The genus Metarhizium”. Trans. Brit. Mycol. Soc. 66: 407–411.

- ^ Driver et al. (2000). “A taxonomic revision of Metarhizium based on a phylogenetic analysis of rDNA sequence data”. Mycol. Res. 104 (2): 134–150. doi:10.1017/S0953756299001756.

- ^ Bischoff et al. (2009). “A multilocus phylogeny of the Metarhizium anisopliae lineage”. Mycologia 101 (4): 512-530. doi:10.3852/07-202.

- ^ Kepler et al. (2014). “Clarification of generic and species boundaries for Metarhizium and related fungi through multigene phylogenetics” (pdf). Mycologia 106 (4): 811-829. doi:10.3852/13-319.

- ^ McNeil, Donald G. Jr. (2005年6月10日). “Fungus Fatal to Mosquito May Aid Global War on Malaria”. The New York Times 104: pp. 135-151

- ^ Burges, H.D. (ed.) (1998). Formulation of Microbial Biopesticides, beneficial microorganisms, nematodes and seed treatments. Dordrecht, Netherlands: Kluwer Academic

- ^ Thomas, M.H. and Blanford, S. (2003). “Thermal biology in insect-parasite interactions”. Trends in Ecology and Evolution 18: 344-350.

- ^ Lomer et al. (2001). “Biological Control of Locusts and Grasshoppers”. Annual Review of Entomology 46: 667-702.

- ^ Fungi Make Biodiesel Efficiently at Room Temperature WIRED

関連項目

外部リンク

- Metarhizium(Oumi Nishi's Website)

- Metarhizium属の形態比較表(農研機構果樹研究所)

緑きょう病菌と同じ種類の言葉

- 緑きょう病菌のページへのリンク