技術的範囲(ぎじゅつてきはんい)

”技術的範囲”とは、技術的な内容についての特許権の範囲をいう。技術的範囲は、「特許請求の範囲」の記載に基づいて決定される(特許法第70条)。「特許請求の範囲」に記載された技術の範囲内に入る製品を、生産したり販売したりすることは特許権侵害である。

技術的範囲に入るかどうかは、「特許請求の範囲」に記載した構成要件のすべてを備えているかどうかによって判断する。なお、特許請求の範囲には、2以上の請求項を記載することができ、それぞれの請求項ごとに特許があることになる。したがって、特許請求の範囲の請求項に記載された構成要件のすべてを備えているかどうかによって、技術的範囲に入るかどうが決まることになる。

たとえば、請求項に「a)芯材と、b)芯材を取り巻く断面多角形の本体と、c)を備えた鉛筆。」と記載して特許が取得できた場合、a)b)c)の構成要件のすべてを備えた物が技術的範囲に属することになる。

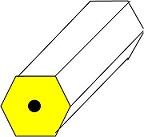

下図のような製品を他社が無断で製造販売している場合、この他社製品は上記の構成要件a)b)c)をすべて備えているので、技術的範囲に入り、特許権侵害となる。

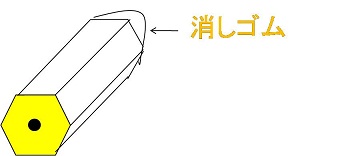

また、他社製品が下図のように消しゴムが後ろについたものであったとしても、技術的範囲に入り侵害となる。あくまでも、構成要件a)b)c)を備えているかどうかで判断するからである。つまり、製品がa)芯材、b)芯材を取り巻く断面多角形の本体、c)鉛筆という構成要件を備えている限り、製品に余分な物(消しゴム)がついていても技術的範囲に入ることになる。

なお、他社製品の断面が下図のような物であった場合には、技術的範囲には入らず侵害とならない。構成要件b)を備えていないからである。

なお、請求項に記載した文言の意味については、明細書などを参酌して決定することができる。また、「出願手続きにおける出願人と特許庁とのやりとり」等も参酌される。

基本的には上記のように請求項の文言に基づいて技術的範囲を解釈する。しかし、文言解釈では技術的範囲外になるような場合であっても、所定の要件を満たす場合に、技術的範囲に入るとする判例(ボールスプライン事件)が存在する。いわゆる均等侵害である。

参考「特許公報の読み方」(動画)

(執筆:弁理士 古谷栄男)

技術的範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/03 13:55 UTC 版)

特許発明の技術的範囲とは、当該特許権の権利範囲をいう。 特許法70条1項は、「特許発明の技術的範囲は、願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」と規定している。 特許発明の技術的範囲、すなわち、特許権の権利範囲を判断する基準となるのは、当該特許発明に係る特許公報の【特許請求の範囲】に記載された内容である。 一般に、【特許請求の範囲】に記載された内容は、当該特許発明の権利範囲を広く確保するため、単に文理的に読み取るだけでは理解することが出来ないことが多い。特許発明の内容が理解できないと、特許権がいかなる権利を有するのか確定することが出来ず、特許権の及ぶ範囲が規定し得ないこととなり、不都合である。そこで、特許法では、「特許請求の範囲の記載に『基づいて』」と規定して、【特許請求の範囲】に記載された内容を単に文理的に判断するのではなく、特許発明を説明する明細書及び図面の内容も参酌して、特許発明の技術的範囲を定めるよう規定している(同条2項)。また、均等論によって、特許請求の範囲に記載された範囲を超えて特許発明の技術的範囲が認められることがある。 特許発明の技術的範囲について、特許庁に判定を求めることも出来る(特許法71条)。なお、この判定により示された内容に法的な拘束力はない。

※この「技術的範囲」の解説は、「日本の特許制度」の解説の一部です。

「技術的範囲」を含む「日本の特許制度」の記事については、「日本の特許制度」の概要を参照ください。

- 技術的範囲のページへのリンク