コロー【Jean-Baptiste Camille Corot】

コロー

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー

(コロー から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/06/03 01:41 UTC 版)

|

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー

Jean-Baptiste Camille Corot |

|

|---|---|

ナダールにより撮影

|

|

| 生誕 | 1796年7月16日 フランス共和国・現在のパリ7区 フランス共和国・現在のパリ7区 |

| 死没 | 1875年2月22日(78歳没) フランス共和国・現在のパリ9区 フランス共和国・現在のパリ9区 |

| 国籍 |  フランス フランス |

| 著名な実績 | 画家 |

| 代表作 | 「モルトフォンテーヌの思い出」、「真珠の女」、「青い服の婦人」 |

| 運動・動向 | アカデミズム絵画、バルビゾン派 |

| 選出 | サロン・ド・パリ |

| 影響を受けた 芸術家 |

アシール=エトナ・ミシャロン、ジャン=ヴィクトール・ベルタン |

| 影響を与えた 芸術家 |

印象派、ポスト印象派 |

ジャン=バティスト・カミーユ・コロー(Jean-Baptiste Camille Corot、1796年7月16日 - 1875年2月22日)は、19世紀のフランスの画家。生涯独身を貫いた。

生涯

「バルビゾン派の七星」の1人であり、印象派との橋渡しをした画家と評される。

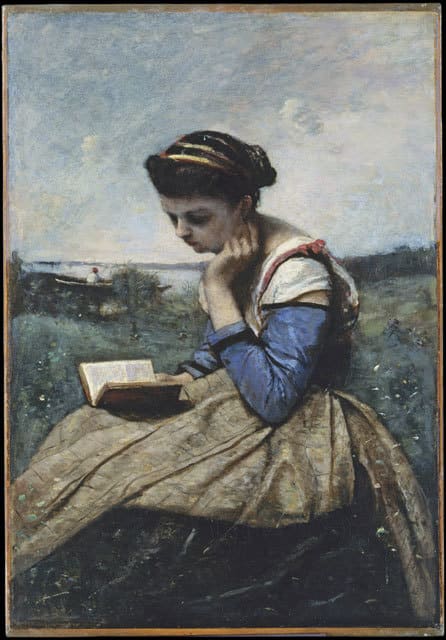

詩情あふれる森や湖の風景画が有名だが、『真珠の女』のような人物画にも名作がある。

1825年から計3度イタリアへ旅行し、イタリア絵画の明るい光と色彩にも影響を受けた。理想化された風景でなく、イタリアやフランス各地のありふれた風景を詩情ゆたかに描き出す手法は、のちの印象派の画家たちにも影響を与えた。コローは1796年、現在のパリ7区バック通り (125 rue du Bac, à Paris[1]) の裕福な織物商人の子として生まれる。父はかつら職人、母は帽子屋で、コローは他の多くの画家たちとは異なり、その画家人生において経済的な苦境を迎えることがなかった[2]。学生時代はルーアン(ノルマンディー地方)及びポワシー(パリ近郊)の寄宿学校で学んだ。コローは、画家になることを反対していた父親にしたがい、いったんは商人としての修業をするが、1822年、26歳の時、ようやく父の許しを得て画家を志し、当時のアカデミックな風景画家アシール=エトナ・ミシャロン(1796年 - 1822年)やジャン=ヴィクトール・ベルタン(1767年 - 1842年)に師事する。当時としては画家を志すには遅いスタートであった。前年の1821年にコローの妹が死去しており、コローの両親はこの妹のために用意していた持参金をカミーユのために使うことを許したのである。最初の師ミシャロンはコローと同年生まれの若手風景画家であったが、コローが師事してから数か月後、26歳で死去した。師を失ったコローは、ミシャロンの師であったベルタンに師事することになった。ベルタンは大きな画塾を構え、当時のフランス風景画の第一人者であった。

コローは生涯に3度イタリア旅行をしている。1回目の旅行はもっとも長く、1825年9月から1828年秋に及び、ローマとその近郊を中心に、ヴェネツィアなどにも滞在している。この時、戸外で制作した習作風景画には色彩感覚や構図法などに近代的感覚を見せるものが多く、後の印象派などの世代の画家に影響を与えている。コローはその後1834年と1843年にもそれぞれ半年ほどイタリアに滞在した。

またコローは、晩年に至るまでフランス各地を精力的に旅行し、各地の風景をキャンバスにとどめている。特にパリの西の郊外にあるヴィル=ダヴレーには父の購入した別荘があったことから頻繁に滞在している。また、フォンテーヌブローの森においても1820年代から制作を行っていた。

サロン(官展)には、イタリア滞在中の1827年に『ナルニの橋』(カナダ国立美術館)などを出品して以来、晩年まで精力的に出品し、1848年にはコロー自身がサロンの審査員に任命された。1855年にはパリ万国博覧会に6点の作品を出品し、グランプリを得ている。

晩年に大家として認められるようになり、死の直前までフランス各地への旅行と制作を続けた。1875年2月22日、病のため没した。生涯未婚であった。

コローの風景画は、神話や歴史物語の背景としての風景ではなく、イタリアやフランス各地のありふれた風景を描いたものが多い。特に1回目のイタリア滞在の際に制作した風景習作には、その光の明るさ、大胆なタッチなどに近代性を見せるものが多い。春から夏に戸外で制作を開始し、それを秋から冬にかけてアトリエで仕上げるのがコローの風景画制作の基本であった。後半生には、画面全体が銀灰色の靄に包まれたような、独特の色調の風景画を描いた。こうした風景画は、明確な主題のある「歴史画」とも、現実の風景をそのまま再現した風景画とも異なるもので、現実の風景の写生を土台にしつつ、想像上の人物を配した叙情的風景画である。コローは、こうした風景画のいくつかに『思い出』(souvenir)というタイトルを与えている。

人物画は、親戚・友人など親しい人々の肖像画とモデルに民族衣装などを着せて描いた空想的人物像に分かれる。なお、著名人の肖像画はほとんど残していない。

モダニズムを先取りしたものとして後世の美術家に多大な影響を与えたとされ、ピサロ、モネ、セザンヌ、マティス、ドラン、ピカソ、ブラック、グリスなどが挙げられる。ピサロは1855年のパリ万国博覧会でコローの作品を見ており、ピカソは何点かのコロー作品を収集していた。1909年にサロン・ドートンヌで開かれたコローの人物画の特別展示はピカソらに影響を与えたことが指摘されている。ヨーロッパ以外では日本でもコローは早くから紹介され、浅井忠ら影響を受けた画家が多い。

ミレーやテオドール・ルソーなどの画家と親交があり、バルビゾンで作品を描くことがも多かったため、バルビゾン派に数えられる。

晩年にはドーミエなど、貧しい画家に援助を与え、多くの画家から慕われていた。

代表作

- コローの空想的風景画の代表作。ヤドリギの実や花を摘もうとしている3人の人物を描く。1864年のサロンに出品され、ナポレオン3世が購入し、ルーヴルの所蔵となった。斜めに傾いた樹木のモチーフは他の作品にもしばしば見られる。樹木が舞台の幕のように使われる構図法にはオペラ座の舞台美術の影響が指摘されている。

- 真珠の女(1868-70年頃)(ルーヴル美術館)

- コローが没するまでアトリエに置いていた作品。モデルはロマン派の画家テオドール・シャセリオーのモデルも務めたとされるベルト・ゴルトシュミットという人物[3]。まとっている衣装はイタリア中部のアルバーノ地方の民族衣装で、コローが弟子の画家でローマにいたエドゥアール・ブランドンに依頼して調達したものである。両手の組み方には『モナ・リザ』との類似が指摘され、「コローのモナリザ」とも称される[4][5]。『真珠の女』と通称されているが、額に影を落としている真珠のようなものは、木の葉を綴った冠の一部である。

- 青い服の婦人(1874年)(ルーヴル美術館)

- 最晩年の作品で、コローの死後、1900年のパリ万国博覧会で初めて公開された。モデルは、コローの他の絵でもモデルを務めているエマ・ドビニーと推定されている。

- ナルニの橋(1827年)(オタワ、カナダ国立美術館)

- ヴィル=ダヴレーのカバスユ邸(1835-40年頃)(村内美術館、文化庁登録美術品第6号,西洋絵画では国内初の登録)

- 朝、ニンフの踊り(1850年頃)(オルセー美術館)

- マントの橋(1868-70年頃)(ルーヴル美術館)

コローに学んだ画家

- フランソワ=ルイ・フランセ (1814-1897)

- シャルル・ル・ルー (en) (1814-1895)

- アントワーヌ・シャントルイユ (1816-1873)

- ウージェーヌ・ラヴィエイユ (1820-1889)

- オーギュスト・アナスタジ (1820-1889)

- ウジェーヌ・ブーダン (1824-1898)

- アレクサンドル・デフォー (en) (1826-1900)

- ギュスターヴ=アンリ・コラン (1828-1910)

- カミーユ・ピサロ (1830-1903)

- スタニスラス・レピーヌ (1835-1892)

- ベルト・モリゾ (1841-1895)

- アントワーヌ・ギュメ (1843-1918)

ギャラリー

-

青い服の婦人(ルーヴル美術館)

-

真珠の女(ルーヴル美術館)

-

ナポリの浜の思い出(国立西洋美術館)

-

モルトフォンテーヌの思い出 1864 ルーヴル美術館蔵

-

水浴するディアナ ティッセン=ボルミネッサ美術館

-

ニンフと戯れるアムール オルセー美術館蔵

-

キューピッドを呼ぶニンフ ミネアポリス美術館蔵

関連項目

脚注

- ^ Jean Leymarie, Corot - Étude biographique et critique, Genève, Skira 1966.

- ^ Gary Tinterow, Michael Pantazzi, and {{:fr:Vincent Pomarède|Vincent Pomarède}}, Corot, Abrams, New York, 1996, p. 5, ISBN 0-87099-769-6

- ^ “作品 《真珠の女》”. ルーヴル美術館. 2018年12月15日閲覧。

- ^ “神戸市立博物館で「コロー展」-ルーヴル所蔵「3大名画」も出品”. 神戸経済新聞. 2025年1月29日閲覧。

- ^ “緊急メンテナンスのお知らせ”. フォートラベル. 2025年1月29日閲覧。

書籍

- 陳岡めぐみ、国立西洋美術館編『コロー 光と追憶の協奏曲』(特別展図録)、読売新聞東京本社、2008

外部リンク

- ジャン=バティスト・カミーユ・コロー「若き日の手紙」(福田久道訳) - ARCHIVE。1821年から1840年にかけてのコローの書簡集

「コロー」の例文・使い方・用例・文例

コローと同じ種類の言葉

- コローのページへのリンク