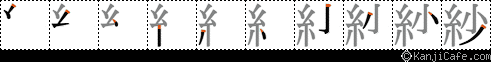

しゃ【×叉/▽沙/砂/×紗】

読み方:しゃ

〈叉〉⇒さ

〈沙〉⇒さ

〈砂〉⇒さ

〈紗〉⇒さ

さ【×紗】

読み方:さ

さ【×紗】

読み方:さ

⇒しゃ(紗)

しゃ【×紗】

紗

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/14 23:02 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動 | この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。(2021年3月) |

紗(しゃ、うすぎぬ、さ)とは綟り織で織られた、薄く透き通る絹織物。

横糸を1本ずつ取ったうえで、強撚糸の縦糸を2本ずつ絡ませて織り上げたもので、生糸で織り上げることが多い。 羅から発生したもので特殊な機を使う羅と違って通常の機で織ることができ、中国では唐末から宋代にかけて大流行した。 日本では平安時代ごろには夏の衣料として大いに用いられたが、天正年間に大陸から最新技術が再導入されて現在の形になった。

雅楽の装束や、夏物の着物などに使われる。

現在ではほとんど目にすることはないが、ぼんやりとした様を示す『紗がかかったような』という表現は今も使われている。

紗の種類

- 顕文紗(けんもんしゃ)

- 紗の衣装の模様の部分だけを平織で織り出したもの。生地が厚くなっている模様の部分が紗の地から浮き上がって見える。衣文道高倉流でいう「文紗」。

- 透文紗(すきもんしゃ)

- 顕文紗と逆に、平織の衣装の模様の部分だけを紗で織り出したもの。下に重ねた衣装の色が模様の部分から透けて見える。高倉流ではこちらを「顕文紗」と呼ぶ。

- 穀紗(こめしゃ)

- 紗の衣装の模様の部分だけを穀織(経糸二本を一組にした平織。織った部分が粒を並べたように見える)で織り出したもの。山科流では「顕文紗穀織」と呼ぶ。

- 金紗(きんしゃ)

- 金糸などを織り込んだ紗でかなりの高級品。竹べらで金箔を織り目に差し込んだもの。中世の高級武士が鎧直垂に好んで使った。

関連項目

紗(うすぎぬ)(声:原西きひろ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/06 09:17 UTC 版)

「神無ノ鳥」の記事における「紗(うすぎぬ)(声:原西きひろ)」の解説

神無ノ鳥が誰もいない常闇の間で「あの方」がたびたび口にする謎の女性の名前。それは遠い過去の盲目の少女であったという。

※この「紗(うすぎぬ)(声:原西きひろ)」の解説は、「神無ノ鳥」の解説の一部です。

「紗(うすぎぬ)(声:原西きひろ)」を含む「神無ノ鳥」の記事については、「神無ノ鳥」の概要を参照ください。

紗

紗

「紗」の例文・使い方・用例・文例

- >> 「紗」を含む用語の索引

- 紗のページへのリンク

![[一]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02531.gif) 〈サ〉薄い

〈サ〉薄い![[二]](https://cdn.weblio.jp/e7/img/dict/sgkdj/exceptionalcharacters/02532.gif) 〈

〈