口蓋骨

【英】:Os palatinum,Palatine bone

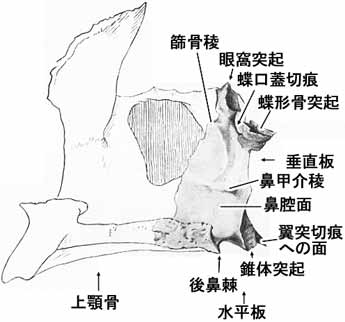

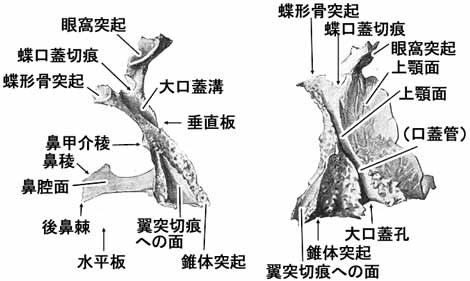

口蓋骨は骨口蓋の後面と鼻腔外側壁の後部を作る有対性の薄い骨である。上顎骨と蝶形骨の間にはさまれたL字型の骨で、水平板と垂直板に区別される。水平板は上顎骨口蓋突起をうしろに延長して骨口蓋をつくる上部で、上面(鼻腔面)は滑らかで、他側のものと会する縁は上顎骨におけると同じく高まり(鼻稜)、さらにうしろに向かって突出する(後鼻棘)。下面(口蓋面)は粗面で、へこみ、前縁にときに高まり(口蓋稜)がみられ、外側縁後方に大口蓋孔がある。垂直板はうすく、前方は上顎骨体の内側に重なり、上顎洞の入口の一部を後下からおおう。うしろは蝶形骨翼状突起につくが、水平板に移行するところから後方に錐体突起が出て、翼状突起の外側板と内側板の間につくられるうしろに向かう凹み(翼突窩)の下縁にある翼突切痕に嵌入する。垂直板の内側面は鼻腔外側壁の後部をつくり、前後に走る上下二つの稜があり、上のもの(篩骨稜)には中鼻甲介後端がつき、下のもの(鼻甲介稜)は発達よく、下鼻甲介をつける垂直板の上縁は深く切れ込むが(蝶口蓋切痕)、上方に蝶形骨体があるので孔(翼口蓋孔)となり、鼻腔と翼口蓋窩を連絡する。蝶口蓋切痕の前の突起(眼窩突起)はうしろの突起(蝶形骨突起)より大きく、上前方に向かって5面あり、内側の3面は他骨との接触面で、前は上顎骨、中のは篩骨(この部分は篩骨洞をおおうためへこむ)、うしろのは蝶形骨体につく。外側面に2面あり、ともに自由面で、上の面は眼窩底の一番後ろをつくり、下の面は翼口蓋窩に面する。蝶形骨突起は上内方に向かい、下面は内面で鼻腔外側壁をつくり、上(外)面は翼状突起につき、内方にのびて鋤骨翼に達し、これと静脈のとおる管(咽頭管)をかこむ。垂直板の外側面(上顎面)は上顎骨体内面をおおう部のうしろに、縦の前後の二つの粗面があり、前のは上顎骨内面に、うしろのは蝶形骨翼状突起につく。2面の間には蝶口蓋切痕から下る第3の面があって、上は翼口蓋窩の底をつくり、下方は垂直な溝(大口蓋溝)となり、上顎骨の同名溝と合して大口蓋管をつくり、大口蓋孔で口蓋にひらく。大口蓋神経、下行口蓋動脈が通る。この管から通常2本の小管(小口蓋管)が分かれて、錐体突起の基部をつらぬき、その下面下、内側に小孔(小口蓋孔)でひらく。

口蓋骨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/17 08:01 UTC 版)

ナビゲーションに移動 検索に移動| 骨: 口蓋骨 | |

|---|---|

|

頭蓋内での口蓋骨の位置

|

|

| 名称 | |

| 日本語 | 口蓋骨 |

| 英語 | palatine bone |

| ラテン語 | os palatinum |

| 関連構造 | |

| 上位構造 | 頭蓋骨 |

| 画像 | |

| アナトモグラフィー | 三次元CG |

| 関連情報 | |

| MeSH | Palatine+Bone |

| グレイの解剖学 | 書籍中の説明(英語) |

口蓋骨(こうがいこつ、ラテン語名 Os palatinum)とは、口蓋部を構成する骨である。

ヒトの口蓋骨は、顔面の中心部、上顎骨の後方に左右対称に2つ存在し、内側縁で正中口蓋縫合により互いに骨縫合している。

口蓋骨は水平板と垂直板の2つの骨板と、錐体突起、眼窩突起、蝶形骨突起の3つの骨突起により構成される。

水平板

水平板とは口蓋骨の下部において水平に伸び、骨口蓋の後部をなす骨板である。水平板の前縁は上顎骨と横口蓋縫合により骨縫合し[1]、内側は正中口蓋縫合により対側の口蓋骨と縫合する[1]。後縁は遊離しており[1]、後鼻棘と呼ばれる。外側縁からは、上方に向かい垂直板が屹立しており、上面は鼻腔底後部、下面は口蓋後部をそれぞれなす。下面の外側上顎骨縁前方には大口蓋孔が、後方錐体突起移行部には小口蓋孔が開く。

垂直板

垂直板とは口蓋骨の中心をなす垂直な骨板である。

脚注

参考文献

- 原著 森於菟 改訂 森富 「骨学」『分担解剖学1』 金原出版、東京都文京区、2000年11月20日、第11版第20刷、19-172頁。ISBN 978-4-307-00341-4。

関連項目

外部リンク

- 口蓋骨 - 慶應医学部解剖学教室 船戸和弥

口蓋骨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/02 03:07 UTC 版)

「エウトレタウラノスクス」の記事における「口蓋骨」の解説

ゴニオフォリス科は、扁平な吻部と後側方に位置する上顎骨の窪みにより歴史的に分類されてきたものが多数派であった。そういった標本の口蓋骨の解剖学的特徴は多様性に富んでいた。モリソン層のゴニオフォリス科化石の二次口蓋は大半が不完全であり、口腔と鼻腔が完全には分断されていなかった。ヨーロッパと北アメリカのゴニオフォリス科の属種の間では口蓋骨の解剖学的差異が観察された。G. simus や G.siplingi といったヨーロッパの標本には口蓋骨と上顎突起から形成される骨質の二次口蓋が存在した一方、北アメリカのゴニオフォリス科の上顎骨と口蓋骨は接していなかった。従って、後者では口蓋骨が開いていて、鼻咽頭が腹側に露出していた。

※この「口蓋骨」の解説は、「エウトレタウラノスクス」の解説の一部です。

「口蓋骨」を含む「エウトレタウラノスクス」の記事については、「エウトレタウラノスクス」の概要を参照ください。

口蓋骨と同じ種類の言葉

- 口蓋骨のページへのリンク