ちしつ‐ねんだい【地質年代】

読み方:ちしつねんだい

⇒地質時代

地質年代

【英】: geological time, geological age

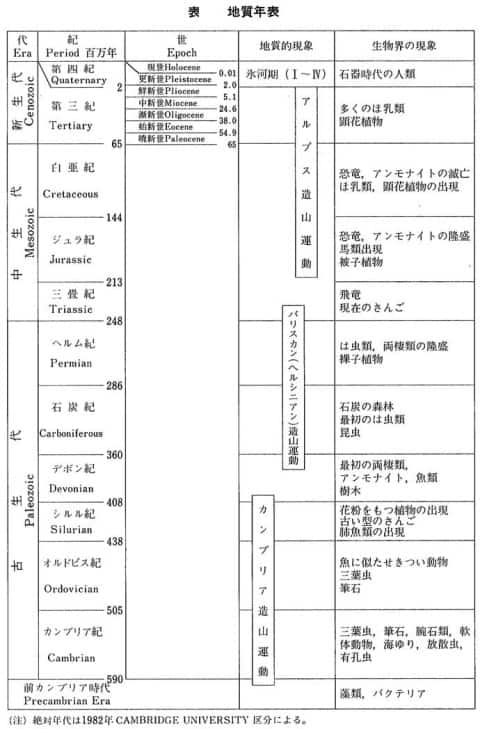

| 地球の生成の時期はまだ確定されていないが、地殻(earth crust)はおよそ 45 億年くらい前からでき始めたと考えられている。このころの地殻は火山活動が盛んで、堆積{たいせき}があった跡は残っていない。6 億年以前ころから明確な堆積が始まり、これをカンプリア紀(Cambrian)と呼ぶ。 これからを地質年代といい、表のように区分されている。カンプリア紀以前にも若干の堆積はあったらしく、これを前カンプリア時代という。すなわち、地層を区分し、その生成時期を相対的時間関係で表したものが地質年代であり、その区分の単位を大区分から小区分へ代、紀、世、期に分け、通常、前カンプリア時代、古生代、中生代、新生代の 4 代に分け、これらをさらに表のように 11 紀に分けている。各年代の区分は主として化石によっているが、年代が古くなるに従って化石が少なくなり、時間の精度が落ちるが、同時に時間幅も大きくなっている。また地質の年代を決定するのに、放射性物質が一定速度で崩壊するという事実を利用し、これを時間の物指しとして地層の古さを求めている。放射性物質にはいろいろあるが、一般によく用いられるのがウラニウム、トリウム、カリウム、ルビジウムである。ごく近くのものについては炭素も用いられている。石油を産出する地層はいろいろな地質時代にわたっている。最も古いものはオーストラリアの先カンプリア紀のものから、新しいものはルイジアナの第四紀のものまである。 世界の石油の埋蔵量の割合を調べてみると、古生代 14 %、中生代 55 %、新生代 31 %となる。中世代の堆積岩の分布は世界的にみても非常に広く、量も多い。ほとんどの石油は堆積岩のなかにできるから、量の多い中世代の堆積岩は石油を含んでいる可能性は一番大きい。古生代の堆積岩に石油が少ないのは、一度たまった石油が、その後の地殻変動で散逸したためと考えられている。  |

- ちしつねんだいのページへのリンク