げ‐き【外記】

外記

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/10/15 23:07 UTC 版)

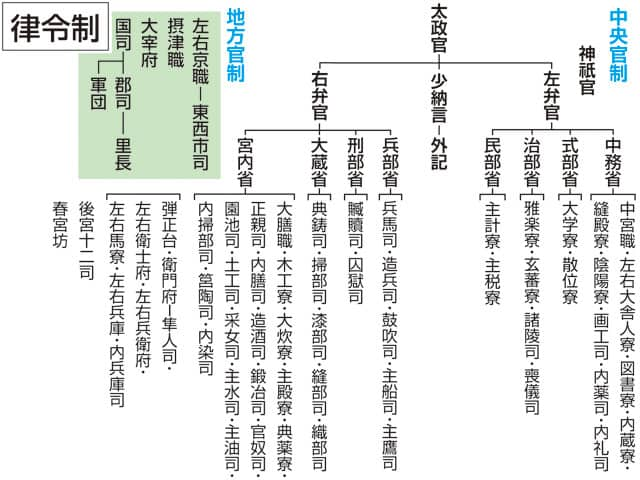

ナビゲーションに移動 検索に移動外記(げき)は、律令制において朝廷組織の最高機関・太政官に属した職の一つである。四等官の中の主典(さかん)に相当する。

唐名は外史・門下起居郎・門下令史。

和訓は「とのおおいしるすつかさ」。

職掌

少納言の下に置かれ、中務省の内記が作成した詔勅を校勘し、太政官から天皇に上げる奏文を作成した。また太政官の上卿の指示に従って朝廷の儀式・公事の奉行を行い、必要に応じて関係する先例を調査・上申してその円滑な遂行に努めた。更に人事案件の手続の一端を担った。その重要性から延暦2年(783年)5月11日には官位相当が引き上げられ、また弘仁6年(815年)1月23日には、それまでは内記が行っていた天皇の日々の動静を記す御所記録の職務を分担するようになった。さらに蔵人が置かれて少納言の権限が形骸化するとその職務と権限の一部も外記に移された。

このように職務多忙であったことから外記の地位も上昇し、平安時代中期には五位に昇進する大外記も現れるようになった。これを大夫外記(たいふげき)と呼んた。後に大夫外記の筆頭を局務(きょくむ)とも呼ぶようになる。後に人数を補うために権官の権少外記が設けられた。

平安時代中期から末期にかけて、外記局は、大外記2名(内1名が五位の大夫外記)、少外記2名、権少外記1名の計5名で構成された。外記は、六位蔵人・式部丞・民部丞・史・近衛将監・衛門尉などと同様に正月の叙位で叙爵枠があり、毎年在職年数の長い上﨟者1名が従五位下に叙された(巡爵)。六位の外記は大外記1名、少外記2名、権少外記1名の計4名であるため、権少外記に任じられた者は少外記を経て大外記に昇進し、外記を計4年間務めて叙爵されることになる。六位蔵人・式部丞・民部丞・史・検非違使衛門尉などから叙爵した者と同様に外記から五位に叙された者は受領に任じられる資格があり、叙爵後一定の待機期間を経た後に受領に任じられた。

文治3年(1187年)12月4日には最大定員を大少合わせて6名とすることになった。本来は顕官の1つとして史とともに儒学や文筆に優れた下級官人が任じられて昇進への足がかりとする役職だったが、鎌倉時代以後には明経道の家柄だった舟橋家(清原氏嫡流)と押小路家(中原氏)の世襲となり、さらにそれまでは公卿が任じられていた穀倉院別当に任命されるものも現れた。室町時代に入ると舟橋家は代々天皇の侍読として外記を経ずに少納言に上ることになったために、局務は押小路家のみによる世襲となり、同家は局務家(きょくむけ)と呼ばれるようになった。江戸時代には押小路家は局務の権限として史生のみならず各省の地下官人を動員して朝廷の儀式・公事の遂行に努めた。こうした地下官人たちを外記方(げきかた)と呼び、60家以上が存在したと言われている。

外記ははじめ少納言の事務所である少納言局を構成していたが、やがて外記庁、さらに後には外記局と呼ばれる独自の事務所を持つに至った。外記庁は内裏の建春門の東側に位置して文殿などが併設された。なお当初は太政官庁で行われていた太政官の会議(官政)は時代が下ると内裏により近い外記庁の施設を用いて行われるようになるが、これを外記政と呼ぶようになった。

外記はその職務日記として外記日記を書きこれを後日の参考としたが、平安時代後期になると律令制の弛緩に加え、外記が職務に関する事項を個人の日記に記して外部に秘すことで外記の世襲化と公的権威の付与を促したために衰微した。これを憂慮した藤原頼長が外記日記の励行を命じたものの失敗に終わっている。

職員

関連項目

「外記」の例文・使い方・用例・文例

外記と同じ種類の言葉

- >> 「外記」を含む用語の索引

- 外記のページへのリンク