たたみいわし

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/08/12 09:44 UTC 版)

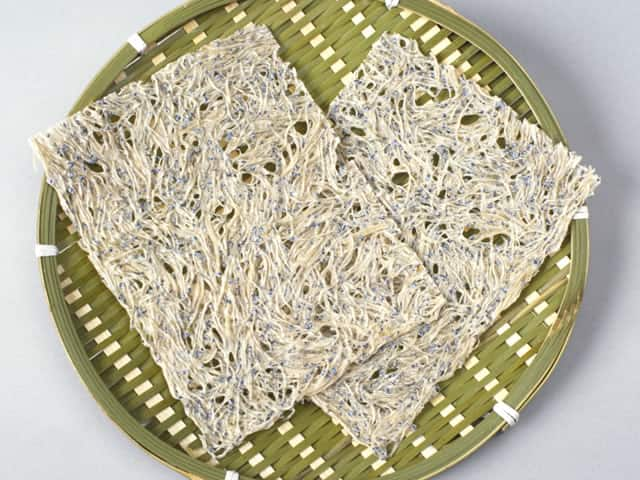

たたみいわし(畳鰯)またはたたみしらす[1][2]は、カタクチイワシの稚魚のシラスを板状に広げて素干しした加工食品[3][4]。

酒の肴としても知られる[5][6]ほか、主に静岡県や神奈川県(大磯など)沿岸部の特産品として広く知られる[7][8][9]。

名称

「かつては畳の表に用いられるイグサの上で干していた」[10][11][7][注 1]や、「縦横にくっついた板状のシラスが畳のように見える」[5][11][8]などが由来とされている。

製造

まず、生シラスを冷水で洗い、水槽の中で、竹製の簀(簀の子[3])または木枠に張った網[3]に薄く並べてシート状に形作る。水中の型枠全体に均一に広げる板状への加工には、熟練を要する[10]。ある程度まで水を切らしたら、取り出して葭簀(よしず)に並べ、天日干しか[3]、または遠赤外線などを含む機械的な方法で乾燥させる[10][13]。

カタクチイワシ[注 2]のシラスは、あらかじめ厳選し、新鮮かつ1 - 2センチメートル程度の中細で脂肪の少ない個体のみを用いる[10]。鮮度が落ちると、形がくずれて平たく固まってしまい、立体的な高級商品にならない[10]。また、生シラスを使う必要があり、加熱したシラス(釜揚げシラスなど)ではシート状にならない[10]。

かつてはA4サイズで普通に作られていたが、いまではもっぱらはがき大に作られる[11][注 3]。

利用

特に味付けは施されていないため、軽く炙ってパリパリの食感にしたうえで醤油などを付けると、より美味しく食べられる[2][3][4][10][7]。

日本食品標準成分表2010年版によれば、たたみいわしの75パーセントはタンパク質である[14]。

たたみいわしは食品表示法で定める「水産加工食品」に該当する[15]。

2022年の国立健康・栄養研究所の調査によれば、日本全国から1歳以上の住民を無作為に抽出した11月の1日1人あたりの平均摂取量は、しらす干しが0.977グラムだったのに対し、たたみいわしは0.001グラムだった[16]。

歴史

1638年成立(1645年刊)の俳諧論書『毛吹草』には、伊予の名産として宇和島鰯を使ったたたみいわしが挙げられている[17][18][19]。日本国語大辞典第2版に掲載されている「畳鰯」の語の用例としては、これが最も古い[20]。

1643年の『料理物語』にも、「たたみいわし肴によし」と記載される[注 4][22]。

1729年頃に加賀藩台所方の舟木伝内が書いた『料理無言抄』には、「たたみ鰯。御國[注 5]にても近年これあり。一寸

1789年の『寛政武鑑』には、信濃国上田藩の正月の時献上の品として、畳鰯が挙げられている[24]。

1801年の『料理早指南』には、干物魚類調理の部に「畳鰯 是は白すといふ魚の干たる」と書かれており[20]、また「畳さより」や「畳ひしこ」(ヒシコはカタクチイワシの異名)などと散見できる[19]。同時期の『東海道中膝栗毛』には、駿河の瀬戸の話として「時にこの吸物はなんだ。たたみ鰯のせんば煮か」と書かれている[20]。

1847年の『重訂本草綱目啓蒙』(小野蘭山著)には、「うすく板のごとく拵へ乾たるを、しらすぼし 江戸、と云又たたみいはし 同上、と云」と書かれている[20][19]。

幕末頃に作られたおかずの番付『日々徳用倹約料理角力取組』には、「魚類方」の大関にめざしいわしが挙げられ、以後も「むきみ切干し」「芝えびからいり」「まぐろから汁」に続いて「前頭3枚目」としてたたみいわしが挙げられている[25]。

明治時代から盛んに製造されるようになった[10]。全国各地での自家消費向けの製造が発端となり、神奈川県の湘南から三浦半島付近に専門の加工業者が現れ始め、静岡市用宗地区および神奈川県での生産量が多くなったという[10]。

1874年に東京府が各区戸長に留置者への差し入れ品の一度当たりの上限を通達しており、その中でたたみいわしは「50枚」と定められている[26]。

奥村繁次郎による1905年の『家庭和洋料理法』には、「たゝみ鰯」の料理法として、醤油を塗って付け焼きにするか、2、3日水で戻してから解して吸い物にすることが多いと書かれている[27]。

古くから[いつ?]鶴岡八幡宮への神饌として奉納されている[8]。

著名人による言及

1850年代に書かれた土岐村路の『路女日記』には、5年間の食事の中で2回、たたみいわしが登場している[28]。

谷崎潤一郎は1934年の『東京をおもふ』の中で、「鮒の雀焼や浅草海苔やタタミイワシが名物であるという理由が分かる。震災前の東京市が市ではなくて村だといわれたが、震災後の今も、ある意味において田舎なのだ」と書いている。これを読んだ日本に留学経験がある中国の散文作家である周作人は、「谷崎潤一郎は東京の食べ物の脆さ、貧乏さ、豊さのなさ、みすぼらしさを明らかにした」と解釈した[29]。

徳田秋声は1939年7月28日の日記に、「銀座の大黒屋で佃煮、鯵、畳鰯を注文した」と記している[30]。

たたみいわしが登場する作品

- 永日小品 - 夏目漱石の1909年のエッセー集。「山鳥」という話の中に、菊の花を薄く固めたものを「精進の畳鰯」と称して食べる場面がある。

- 黴 - 徳田秋声の1911年の小説。

- 眠気さま誌 - 「水光山色楼主人編」とされる1911年のこの小噺集には「布海苔の代わりに畳鰯」という話が載せられており、布海苔(「布状の海苔」と読めるが実際には糊の一種)の代用にと畳鰯を売りつけようとする店主が登場する[31]。

- 渋江抽斎 - 森鷗外の1916年の小説。主人公渋江抽斎がたたみいわし好きだったとの描写がある。

- 人間失格 - 太宰治の1948年の小説[20]。

- 酒とたたみいわしの日々 - 浜口乃理子が1995年から2000年にかけて連載していた漫画。

脚注

注釈

出典

- ^ a b 山本直文 (1928). “たたみイワシ(畳鰯)たたみしらす”. 食物事典: 食通入門. 柴田書店. p. 176.

- ^ a b “釜揚げしらす・たたみいわし(たたみしらす)”. 茅ヶ崎市 (2014年10月20日). 2015年7月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年10月5日閲覧。

- ^ a b c d e 金田尚志「たたみいわし」『日本大百科全書』。コトバンクより2022年10月5日閲覧。

- ^ a b 「畳鰯」『精選版 日本国語大辞典、百科事典マイペディア、デジタル大辞泉』。コトバンクより2022年10月5日閲覧。

- ^ a b エンサイクロネット、『「言葉のルーツ」おもしろ雑学』、PHP研究所、2011年、 ISBN 978-4-56-957580-3、p.62

- ^ “土井善晴「酒の肴にぴったり」 鮮度良いしらす使った一品に大納得”. J-CAST テレビウォッチ (ジェイ・キャスト). (2022年8月6日). オリジナルの2022年10月5日時点におけるアーカイブ。 2022年10月5日閲覧。

- ^ a b c “たたみいわし”. JAPAN WEB MAGAZINE (FROMTOJAPAN) 2022年10月5日閲覧。

- ^ a b c “「たたみいわし」とはどんなもの?和道一筋がわかりやすく解説”. フードマニア (旭屋出版). (2022年9月16日) 2022年10月5日閲覧。

- ^ 金田尚志「日本大百科全書」 2巻、小学館、1984年、684頁。

- ^ a b c d e f g h i j “水技研らいぶらりぃ たたみいわし”. 静岡県水産技術研究所 (2005年5月3日). 2022年10月5日閲覧。

- ^ a b c d e 居酒屋友の会「たたみいわしは魚の和紙?」『酒とつまみのウンチク』 2巻、PHP研究所、2009年、684頁。

- ^ 散歩の達人編集部、『散歩の達人』2017年6月号、交通新聞社、2017年、p.47

- ^ Yean, Yu Swee; Pruthiarenun, Rerngrudee; Doe, Peter; Motohiro, Terushige; Gopakumar, K. (2017). “Chapter 3. Dried and Smoked Fish Products”. In Doe, Peter E.. Fish Drying and Smoking: Production and Quality. Routledge. p. 55. ISBN 9781351448529

- ^ a b 日本食品標準成分表2020年版(八訂) (2010年). “食品番号: 10057 食品群名/食品名: 魚介類/<魚類>/(いわし類)/たたみいわし”. 2022年10月8日閲覧。

- ^ 千葉県 (2021年7月). “はじめての食品表示” (PDF). 2022年10月8日閲覧。

- ^ 独立行政法人 国立健康・栄養研究所. “食品摂取頻度・摂取量調査の特別集計業務 報告書追加資料” (PDF). 2022年10月8日閲覧。

- ^ “毛吹草 三 伊予”. 古事類苑全文データベース. 国際日本文化研究センター. 2022年10月8日閲覧。、[1]、古事類苑からの孫引き

- ^ 松下幸子「いわしの郷土料理の系譜」『料理科学』第7巻第3号、1974年9月10日。

- ^ a b c d e 川上行蔵「乾燥・乾物・煎物類.」『完本日本料理事物起源』 1巻、岩波書店、2006年、315-319頁。

- ^ a b c d e 情報言語学研究室 (2009年2月1日). “ことばの溜め池”. 2022年10月8日閲覧。

- ^ 松下幸子、山下光雄、冨成邦彦、吉川誠次「古典料理の研究(八)―寛永十三年「料理物語」について―」『千葉大学教育学部研究紀要. 第2部』第31巻、1982年12月20日、197頁。

- ^ 松下 (1974), p. 166, 第2表 江戸時代にみるいわし料理

- ^ 舟木伝内包早(かねはや)「タヽミ鰯」『料理無言抄』 1巻。https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2557694/1/49。2022年10月9日閲覧。

- ^ 日本古典籍データセット. “松平伊賀守忠済”. 2022年10月8日閲覧。

- ^ 米澤誠「連載「江戸の食文化」を巡る話題から(1):江戸庶民のおかず」『東北大学附属図書館報』2005年12月31日。

- ^ 東京都公文書館. “古文書解読チャレンジ講座 第19回 何の品物リスト?”. 2022年10月8日閲覧。

- ^ 奥村繁次郎『家庭和洋料理法』大学館、1905年10月、113頁。

- ^ 依田萬代、根津美智子、樋口千鶴「『路女日記』の食記事に関する分析調査(第1報)」『山梨学院短期大学研究紀要』第33巻、山梨学院大学、2013年、23-35頁。

- ^ 令遠; 王盈「周作人の日本研究における江南文化の意義」『江南文化と日本 : 資料・人的交流の再発掘, 復旦大学(上海)』、国際日本文化研究センター、44頁、2012年。doi:10.15055/00001145。

- ^ 徳田秋聲『徳田秋聲全集』八木書店、2006年、36頁。 ISBN 9784840697439。

- ^ 国立国会図書館. “眠気さま誌”. p. 56. 2022年10月9日閲覧。、デジタルデータ[1]の35コマ目

たたみいわしと同じ種類の言葉

- たたみいわしのページへのリンク