しぶかわ‐かげすけ〔しぶかは‐〕【渋川景佑】

渋川景佑(しぶかわかげすけ 1787-1856)

渋川景佑は、伊能忠敬の師であった高橋至時の次男として、天明 7年に大阪で生まれ、名を高橋善助といった。兄景保とともに暦学、蘭学などを学び、文化2年(1805)から3年にかけて忠敬の測量隊の一員として近畿・中国地方の測量に副隊長格で参加した(第5次測量)。

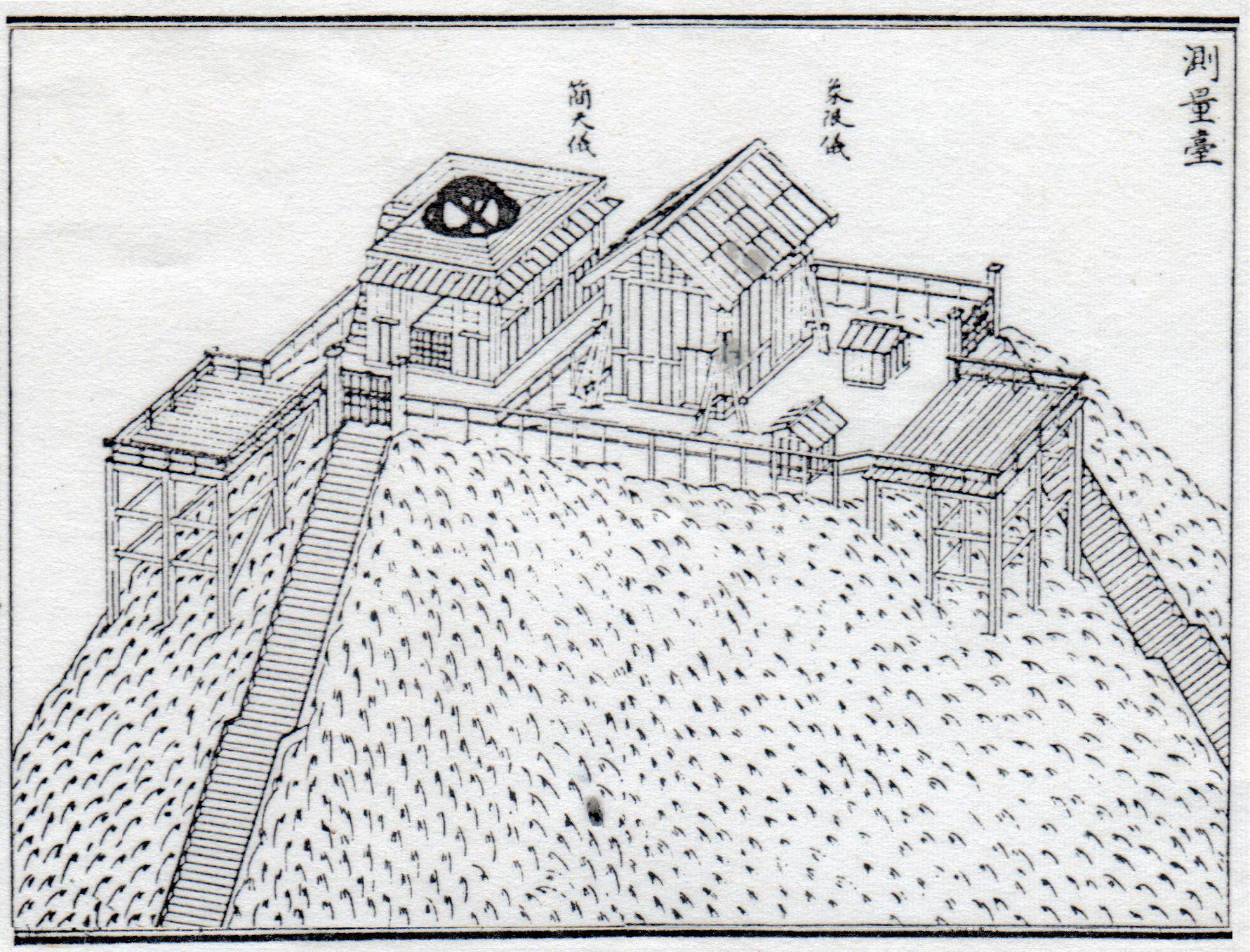

文化5年、毎年の暦を調製するなどの職務をする、天文方の渋川正陽の養子になり、家督を継ぎ若くして天文方となった。渋川家は初代の天文方渋川春海から続く家柄ではあったが、その後の当主の早世と養子縁組が相次いだため、世襲どころか天文方としての力も低下し、その地位を代々引き継ぐだけの家となっていた。

天文方となった景佑は、兄の景保とともに父至時の意志を継ぎ、フランスの天文学者ジェローム・ラランド (1732-1807)の天文書「ラランデ暦書」の翻訳に取り組む。しかし、シーボルト事件(1828)によって景保が捕らえられて獄死。そののちは天文方足立信頭の協力を得て、同暦書をもとにした「新巧暦書」全40巻を完成させた(天保7年 1836年)。また、景保らが作成した天保壬寅暦(1844)は、明治 5年に太陽暦が採用されるまで使用された。

当時の天文学・暦学の日本の第一人者である。

- しぶかわかげすけのページへのリンク