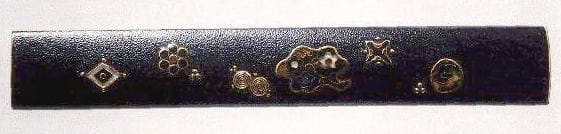

文散図小柄

| 緑色で透明な宝石ではエメラルドや軟玉が、また我が国に産するものでは翡翠などが知られている。この美しさの再現は古来錬金術の如くに試みられてきたが実現は成らず、その代わりとしてガラス素材の利用とそれへの添加物が、ガラスを宝石に変容させるに至った。もちろんその過程で様々な色あいのガラス素材が生み出され、天然の宝石に代えられて器物の装飾に大いに用いられたのである。我が国では、奈良期にみられるような古伝の七宝技術を美術工芸として桃山の世に再現させたのが平田道仁であり、この技術に改良を加えて七宝素材の透明感を強くし、洗練味を高めていったのが平田家各代の工。ことに八代目の春就は文様の意匠とその配置など画面の構成を巧みにし、後の文様文化に大きな道標をもたらしたとも言えよう。掲載の小柄は、江戸時代中期に発展した平田七宝の典型的な作品で、地板の石目地仕上げの手法や七宝の文様を形成する金線に囲まれたガラス質のありよう、文様の意匠などから春就を時代的に遡る工の作品とみられ、殊に古来求められ続けていた緑色で透明な七宝の様子と、白・黒・藍・橙・黄・朱、そして金線との色彩の調和美にみどころがある。戸ロと戸尻部分は金の色絵で装われ、拵に装着した際の美観が考慮されている。平田七宝の示す上品で繊細な平面構成からなる空間は、まさに江戸の科学と美への探求心が作り出したものであると言えよう。 |

- 文散図小柄のページへのリンク