彗星

彗星の正体は氷や岩のかたまり

太陽系の中には8つの惑星(わくせい)のほかにも、太陽のまわりを回っている天体があります。その1つが彗星(すいせい)です。彗星は、太陽に近づくと長い尾を引いて美しく輝きます。その本体は、直径数kmの核と呼ばれる氷や岩のかたまりです。これが太陽に近づくと、ガスやちりが蒸発して、尾を引くように見えるのです。彗星は太陽に近づくたびに蒸発してしまうので、やがては消滅してしまいます。

宇宙のどこかにある「彗星の巣」

次から次へと彗星があらわれるのには、どこかに「彗星の巣」があるからではと考えられていました。その1つが太陽から1光年もはなれた場所にある「オールトの雲」です。オランダの天文学者オールトが考えたものですが、その存在はまだ明らかにされていません。そしてもう1つが、アメリカの天文学者カイパーが考えた冥王星の内側にある「カイパーベルト」です。実際にこのあたりからは、小さな天体も見つかっています。

彗星の尾には2つのタイプがある

彗星のいちばんの特徴は、その長い尾です。 しかし、その尾はいつもあるわけではありません。尾は太陽に近づくとあらわれるものなので、尾をもつ明るい彗星は日没後の西の空か、日の出前の東の空にしか見えません。尾の長さも、太陽と地球の距離より長いものもあり、その種類は大きく2つに分けられます。1つは太陽と反対の方向に、まっすぐ伸びる尾で、青く見えます。もう1つは、幅の広い曲がった尾で、太陽の光を反射して黄色に見えます。これは固体のちりでできているものです。彗星によってはこの2つがいっしょに見えることもあります。

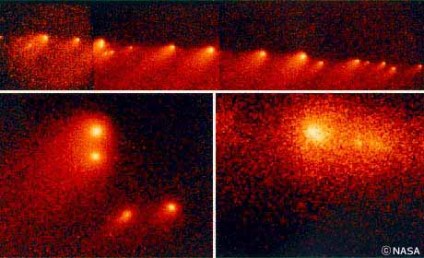

1994年7月、木星に大衝突した彗星「シューメーカー・レビー9」

さまざまな彗星が、長い時間をかけて太陽に近づく

1985~86年にかけて観測されたハレー彗星は有名です。ハレー彗星は76年周期で太陽に近づきます。ですから、次にハレー彗星が太陽に近づき、地球から観測できるのは2061年になります。その周期は短いもので3年、長いものは何千年もかけて太陽に近づきます。このように規則正しく姿を見せる彗星もありますが、なかには、突然あらわれて二度と戻ってこないものもあります。これまで観測されたものには、1987年のブラッドフィールド彗星、1990年のオースチン彗星、1992年のスイフト・タットル彗星などがあります。

彗星と同じ種類の言葉

Weblioに収録されているすべての辞書から彗星を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

全ての辞書から彗星

を検索

全ての辞書から彗星

を検索

- >> 「彗星」を含む用語の索引

- 彗星のページへのリンク