地球観測衛星データの解析

衛星からのデータをコンピュータ処理し地球環境の把握に役立てる

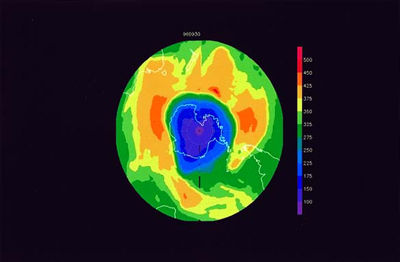

現在の地球はどんな環境にあるのか、地球全体の環境の変化を把握(はあく)することの必要性が、世界的にさけばれています。環境を破壊する例として、炭酸ガスなどによる地球の温暖化、オゾンホール、酸性雨などがあげられますが、その原因や対策を考えるには、まず地球に関するそれらのデータを集めていく必要があります。陸上や海上をすみずみまで周期的に観測し、全地球的なデータを収集するための衛星が、地球観測衛星です。

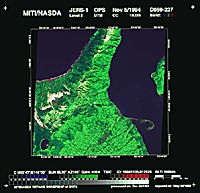

この衛星は、多種類の波長のセンサーを用いて、大気や海上や地表から送られる信号(データ)を集めます。観測で得られたデータは、世界各国のネットワークを通じて配信され、コンピューターによって波長分析が行なわれます。これらの解析により、熱帯林の減少やオゾンホールなどが、地球の環境や気候にどう影響するのかが明らかにされます。

地球観測衛星には、環境や公害・海洋現象などの監視のほかに、未開発の資源の探査を行なうものなどもあり、各国では最先端の技術を利用して地球観測衛星の開発に積極的に取り組んでいます。また、こうした地球観測を全地球レベルで行なうため「地球観測委員会(CEOS)」などもつくられています。

日本の資源衛星としては、地球資源衛星「ふよう」、地球観測衛星「みどり」(ADEOS)、「みどりII」(ADEOS-II)などの衛星が活躍してきました。

地球観測衛星データの解析と同じ種類の言葉

Weblioに収録されているすべての辞書から地球観測衛星データの解析を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

全ての辞書から地球観測衛星データの解析

を検索

全ての辞書から地球観測衛星データの解析

を検索

- 地球観測衛星データの解析のページへのリンク