地球の大きさをはかる

三角測量の計算は星までの距離を求める第一歩

宇宙の大きさ(といっても月や太陽までの距離です)を、古代エジプトにおいて、すでにはかろうとしていた科学者たちがいました。彼らは三角測量の方法で、地球の大きさ、月までの距離、太陽までの距離を計算していたのです。三角測量は距離のわかっている2点間ABを一辺として、距離を求める地点Cを結ぶ三角形ABCをつくり、2つの角度をはかって、AC間、BC間の距離を求めるものです。そして、この方法こそ、星までの距離を求める第一歩でした。

エラトステネスは地球の半径をほぼ正確に計算した

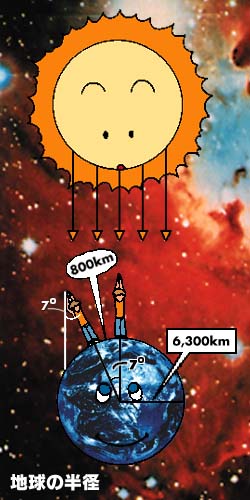

紀元前3世紀ごろ、エジプトのアレキサンドリアのエラトステネスが、地球の半径を測定しました。彼は、パピルスの本に「シエネ(今のアスワン地方)では6月21日の正午には、垂直に立てた棒(ぼう)には影ができない」と書かれたのを見て、同時にアレキサンドリアに立てた棒の影がどうなるかを実験しました。その結果、棒は影を落としました。彼は、その理由を「地球は球であり、表面が曲がっている」として、棒の影の長さをはかり、2本の棒が地球の中心までのびていれば7度(地球全周360度の1/50)の角度で交わると考えました。そして、歩幅ではからせたアレキサンドリアからシエネまでの距離、800kmの50倍の4万キロメートルを地球の全周とし、6,300kmを半径としました。これは、今日から見てもわずか数%の誤差であり、当時としては驚異的に正確な数値だったのです。

- 地球の大きさをはかるのページへのリンク