硫黄回収

【英】: sulfur recovery

同義語: クラウス法

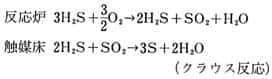

| ナフサ、灯・軽油、重油などの水素化脱硫装置で発生するガス、天然ガス、油田随伴ガスなどに含まれる硫化水素(H2S)を元素硫黄として回収することを硫黄回収という。 硫黄回収は、ガス中に含まれる硫化水素を分離する工程と、分離された硫化水素を元素硫黄に転化する工程をとる。硫化水素や炭酸ガスなどの酸性成分をガス中から除去・分離するプロセスについては別項「酸性ガス除去プロセス」に記されている。モノエタノールアミンなどのアルカリ性水溶液に吸収された硫化水素は、この吸収液を加熱することにより高純度( 97 %以上)で分離・回収される。硫化水素から元素硫黄を回収する方法としてはクラウス法が広く採用されている。この方法は、 (1) 硫化水素を反応炉(リアクション・ファーネス)で空気により部分燃焼させ、硫化水素2容量に対し 1 容量の二酸化硫黄を生成させ、 (2) 活性アルミナなどの触媒を充てんした触媒反応塔にこの混合ガスを通し、蒸気状の元素硫黄を生成し、 (3) さらに冷却操作により蒸気状の硫黄を溶融硫黄として回収するものである。 この反応の反応式は次のとおりである。  触媒としては、天然ボーキサイトあるいは合成活性アルミナが使用される。触媒床におけるクラウス反応は発熱反応であり、反応平衡上は低温の方が好ましいが、反応速度を促進させるために通常 250~350 ℃の温度で反応が行われる。触媒床の数としては 2~3 段が採用され、硫黄の回収率は高いものでは 98 %以上が得られている。硫黄回収装置で回収された硫黄(回収硫黄)は溶融状態(モルテン)のまま、あるいは塊状、粒状、フレーク状に成型して出荷される。 |

- いおうかいしゅうのページへのリンク