胆汁酸

胆汁酸

CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported

胆汁酸

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2025/02/12 16:22 UTC 版)

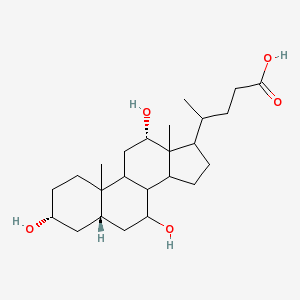

胆汁酸(たんじゅうさん、bile acid)とは、哺乳類の胆汁に広範に認められるコレステロールの排泄形態であり、ステロイド骨格を有したコラン酸骨格を持つ有機化合物の総称である。肝臓で生合成された胆汁酸を、一次胆汁酸と言う。なお、ヒトでの代表的な2つの胆汁酸は、コール酸とケノデオキシコール酸である。肝臓で生合成された胆汁酸は、グリシンやタウリンと結び付いている場合が多く、これらは抱合胆汁酸と呼ばれる。また、一部は腸管内で腸内細菌による変換を受け、その腸内細菌による代謝物は、二次胆汁酸と言う。

産生・分泌・再利用

肝臓

肝臓は、そもそもコレステロールを生合成する場であり、仮に食餌中にコレステロールが含まれていなくとも、肝臓では次々とコレステロールが合成されている。一方で、肝臓はコレステロールの排泄も担っており、肝臓にてシトクロムP450の作用でコレステロールを酸化して、胆汁酸へと変換する。

ヒトにおいては、コレステロール7-α-水酸化酵素により、ステロイド環の7の位置にヒドロキシ基が付加され、7α-ヒドロキシコレステロールが合成される反応が、胆汁酸を合成する際の律速反応である。

なお、ヒト以外のほとんどの哺乳類も、胆汁酸の生合成は、コレステロールの代謝によって行う方法が一般的である。多くの哺乳類で、胆汁酸生合成の最初の段階は、コレステロールにヒドロキシ基を付加する反応である。

胆道系と消化管

生成した胆汁酸は、タウリンやグリシンや硫酸やグルクロン酸によって抱合を受け、抱合胆汁酸の形にされる場合が多い。いずれにしても胆汁酸は、肝細胞から胆管へと分泌される。胆管へと分泌された胆汁酸類は、胆嚢に蓄えられて濃縮される。

そして、食物が胃から十二指腸へと送られてくると、胆嚢に蓄えられた胆汁酸は、十二指腸の管内に分泌される。ただし、小腸下部の回腸で、今度は胆汁酸の大部分を、わざわざ能動輸送を行って体内へと回収している。

なお、ヒトでは1日あたり800 mgのコレステロールを生合成し、その半分は胆汁酸の新たな合成に使用されている。毎日、合計で20 gから30 gの胆汁酸が、十二指腸内へと分泌されている。分泌される胆汁酸の約9割は、小腸下部の回腸で、能動輸送によって再吸収される。これによって、胆汁酸の大部分の再利用が可能である。つまり、胆汁酸は肝臓を出て、十二指腸に流れ出て、腸管から再吸収されて、再び肝臓に戻ってくるというサイクル、いわゆる腸肝循環を起こす物質の1つである。このため胆汁酸の産生量が少ないのにもかかわらず、消化器官への胆汁酸の大量分泌が可能なのである。

役割

乳化作用

胆汁酸の主な役割は、消化管内の水分中で、脂溶性の高い物質を乳化して、ミセルの形成を促進する事である。胆汁酸が乳化作用を有する証拠に、屠殺した哺乳類の胆汁は、石鹸の原料にできる程である。

この胆汁酸の乳化作用によって、食物中のトリグリセライドなどにリパーゼのような加水分解酵素を作用させ易くする。この作用で、胆汁酸が分泌される十二指腸よりも先の消化管で食物の消化を促進し、特に食物中の脂肪の吸収を助ける。

殺菌作用

胆汁酸は界面活性剤として作用するため、細菌の細胞膜を溶解する作用も有する[1][2]。これによって、小腸内や胆管での細菌の繁殖を、胆汁酸が妨げている。

ただし、胆汁酸の乳化作用により細菌の細胞膜は打撃を受けるものの、胆汁酸は小腸下部の回腸でほとんどが能動輸送によって体内へと吸収されるため、大腸では胆汁酸の濃度は低下する。このため、腸内細菌の多くは、大腸を主な活動場所としている。

代謝調節

ヒトなどで腸管内にTGR5のように胆汁酸を検知する受容体も見られ、これが胆汁酸を検知すると、甲状腺ホルモンのチロキシンからヨウ素を1つ取り外して、より生理活性作用の強いトリヨードチロニンに変換するという作用を通して[3]、ヒトのエネルギー消費量を調節する事が知られている[4][5]。

コレステロールの排泄

胆汁酸は十二指腸へと分泌された後で、わざわざ消化管内から能動輸送を行ってまで消化管から再吸収して、再利用される傾向にあるものの、仮に消化管の機能が正常あっても、胆汁酸の一部は大便中へと排泄される。胆汁酸はコレステロールの肝臓での代謝産物なので、この意味において、コレステロールを胆汁酸の形で排泄している側面も有ると言える。

抱合胆汁酸

胆汁酸は、通常はグリシンやタウリンと結び付いており、これを抱合胆汁酸と呼ぶ。ヒトの場合、コール酸とグリシンとが結び付いたグリココール酸と、コール酸とタウリンとが結び付いたタウロコール酸が目立つ。これらの2つで、ヒトの抱合胆汁酸の全体の約8割を占めている。

グリココール酸

グリココール酸(glycocholic acid) は、化学式がC26H43NO6、分子量が465.6のコール酸とグリシンの抱合胆汁酸である。生合成はコリルCoAとグリシンの反応で行われる。

タウロコール酸

タウロコール酸(taurocholic acid) は、化学式がC26H45NO7S、分子量が515.7のコール酸とタウリンの抱合胆汁酸である。生合成はコリルCoAとタウリンの反応で行われる。

臨床検査

肝臓の疾患の一部や、胆道系の疾病が原因で、上手く十二指腸へと胆汁酸を排泄できない場合が有る。いわゆる、胆汁鬱滞と呼ばれる病態である。この状態では、胆汁酸が血液中に放出されるため、肝臓や胆管系の疾患の検査の1つとして用いられる場合が有る。

胆汁酸の検出法としては、マックス・フォン・ペッテンコーファーが発見したペッテンコーファー反応がある。これは試料にグルコースを加えて硫酸を添加すると、試料が赤色に変化するという反応である。

種類

抱合胆汁酸は、カルボン酸基部分に5または8つの炭素側鎖を有し、異なる場所に幾つかのヒドロキシ基を有する4つの環を有するステロイド骨格を持った、多数の分子群で構成されている。一般的な分子構造式で4つの環は左から右に向かって、A環、B環、C環及びD環と名付けられており、D環は他の3環よりも炭素数が1つ少ない。ヒドロキシ基は、2つの場所に存在する可能性が有り、β位である上側方向(実線で示される)、α位である下側方向(破線で示される)のいずれかの位置である。

全ての胆汁酸は、原料の分子であるコレステロールに由来するC-3の位置にβ位のヒドロキシ基を有し、4つの環を持つステロイド骨格は平面的である。多くの哺乳類で、胆汁酸生合成の最初の段階は、C-7にα位のヒドロキシ基を付加する反応である。

続いて、コレステロールから胆汁酸に変換する過程において、A環及びB環のステロイド環の結合が変化し、分子が曲げられ、C-3ヒドロキシ基がα位の方向に変化する。これゆえ、通常の最も簡単な、24個の炭素を有した胆汁酸は、C-3αとC-7αの位置に2つのヒドロキシ基を有している。この構造の化学名は、3-α,7-αヒドロキシ-5-β-コラン-24-オイク酸であり、5-βの部分の名前はステロイド骨格のA環及びB環の連結の曲がりを意味しており、次の「コラン」はC-24にカルボキシ基を有するために名付けられた。なお、この3-α,7-αヒドロキシ-5-β-コラン-24-オイク酸は、慣用名でケノデオキシコール酸と呼ばれている。この胆汁酸はアヒルから単離された事が「ケノ」の部分の名前の由来である。なお「デオキシコール酸」と呼ばれる理由は「コール酸」と比べるとヒドロキシ基が1つ少ないため、ヒドロキシ基が1つ取り外されたコール酸という意味のの名前が付けられた。

しかし「ケノ」と付くものの、ケノデオキシコール酸は、数多くの動物種で見られる胆汁酸である。分子内に脂溶性の高い場所と、水溶性の高いカルボキシ基を有するため、優れた界面活性作用を発揮する。一方で、ケノデオキシコール酸の最大の欠点は、腸内細菌の働きにより7-αのヒドロキシ基が脱落させられてしまうことであり、その結果として、3-αにしかヒドロキシ基が残らず、リトコール酸に変化してしまう[注釈 1]。リトコール酸は水溶性に乏しく、遺伝子レベルで細胞に有害である。

腸内細菌によるリトコール酸の産生によって引き起こされる問題を解決するため、多くの動物種はケノデオキシコール酸に3番目のヒドロキシ基を付与している。これが、もう1つの胆汁酸で、3つのヒドロキシ基を有するコール酸である。これにより、腸内細菌に7-αのヒドロキシ基が脱落させられて産生される二次胆汁酸の毒性を弱め、かつ、2つのヒドロキシ基を有する胆汁酸として引き続き機能できる。

なお、脊椎動物の進化に際して、3番目のヒドロキシ基の付加箇所が、何箇所か選ばれており、種差が見られる。最も多い例が、16-αの位置であり、鳥類に特に多く見られる。後に、この位置は、多くの動物種によって12-αの位置に取って代わられた。ヒトを含む霊長類は、3番目のヒドロキシ基の位置として12-αの位置を利用している。この結果として、ヒトは、3-α,7-α,12-α-トリヒドロキシ-5-β-コラン-24-オイク酸を胆汁酸として利用しており、一般的にコール酸と呼ばれている。

腸内において、コール酸は脱ヒドロキシ基化を受けて、2つのヒドロキシ基を有する胆汁酸であるデヒドロコール酸が産生される。数多くの脊椎動物において種分化が進んでおり、新たな種は12-αの位置を捨てて、側鎖のC-23の位置を好んでいる。この事は、脊椎動物の多くの種は、ステロイド骨格および側鎖の考えられる限りの位置のヒドロキシ基の位置を、進化の過程で試し続けている事を示している。

主要な胆汁酸は以下の通りである。

一次胆汁酸

肝臓で生合成された胆汁酸を、一次胆汁酸と言う。この中には抱合胆汁酸も含まれる。

-

コール酸 - ヒト

-

ケノデオキシコール酸 - ニワトリ

-

ヒオコール酸 - ブタ

-

5α-シプリノール - コイ

二次胆汁酸

一次胆汁酸の一部は腸管で腸内細菌によって代謝を受け、その腸内細菌による代謝物は二次胆汁酸と言う。

-

ウルソデオキシコール酸 - クマ

生薬の成分

動物由来の生薬の中には、胆汁酸が主要成分である生薬も存在する。

熊胆

熊胆の主要成分はタウロウルソデオキシコール酸やコール酸である[6]。しかし、ワシントン条約による規制を受けるため[6]、入手が難しい。したがって、同一の薬効は得られないものの、熊胆に薬効を似せるべく、ウルソデオキシコール酸を単独で投与する場合も有る。

牛黄

牛黄の主要成分は、コール酸やデオキシコール酸である[7]。

脚注

注釈

- ^ リトコール酸の「リト」は石を意味する。肝臓で産生された胆汁酸を一次胆汁酸と呼び、腸内細菌の働きで構造が変化した胆汁酸を二次胆汁酸と呼ぶ。これゆえ、ケノデオキシコール酸は一次胆汁酸であり、リトコール酸は二次胆汁酸である。

出典

- ^ 岡野哲也 『殺菌と界面活性剤の話』、花王ハイジーンソリューション No.7、2004年7月発行 pp.24-25

- ^ 『研究・開発:研究概要:乳酸菌の免疫賦活作用に関する研究』(カルピス)

- ^ “Bile acids induce energy expenditure by promoting intracellular thyroid hormone activation”. Nature 439 (7075): 484–489. (2006). doi:10.1038/nature04330. PMID 16400329.

- ^ Entrez Gene: GPBAR1 G protein-coupled bile acid receptor 1 (NIH)

- ^ “Metabolism: bile acids heat things up”. Nature 439 (7075): 402–403. (2006). doi:10.1038/439402a. PMID 16437098.

- ^ a b 日本薬学会(編集)『薬学生・薬剤師のための知っておきたい生薬100 ―含 漢方処方―』 p.66 東京化学同人 2004年3月10日発行 ISBN 978-4-8079-0590-4

- ^ 日本薬学会(編集)『薬学生・薬剤師のための知っておきたい生薬100 ―含 漢方処方―』 p.64 東京化学同人 2004年3月10日発行 ISBN 978-4-8079-0590-4

関連項目

- 清水多栄 - 日本における胆汁酸研究の開拓者

胆汁酸

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/05 00:20 UTC 版)

脂肪を乳化して消化酵素の働きを助ける。更に脂肪の分解産物に作用して小腸から吸収されやすく変化させる。また腸内に分泌された胆汁酸の殆どは小腸で再吸収され、肝臓に戻される(腸肝循環)。

※この「胆汁酸」の解説は、「胆汁」の解説の一部です。

「胆汁酸」を含む「胆汁」の記事については、「胆汁」の概要を参照ください。

「胆汁酸」の例文・使い方・用例・文例

胆汁酸と同じ種類の言葉

- 胆汁酸のページへのリンク