ズルチン

| 分子式: | C9H12N2O2 |

| その他の名称: | ズルシン、バルジン、スクロール、p-フェネトールカルボアミド、Dulcin、Sucrol、Valzin、p-Phenetolcarbamide、1-(4-Ethoxyphenyl)urea、ドウルシン、ズルチン、ドウルチン、シュクロール、p-フェネトールカルバミド、スエストッフ、NCI-C-02073、Dulcine、p-Phenetolecarbamide、Suesstoff、(p-Ethoxyphenyl)urea、(4-Ethoxyphenyl)urea |

| 体系名: | (p-エトキシフェニル)尿素、1-(4-エトキシフェニル)尿素、(4-エトキシフェニル)尿素 |

ズルチン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/10/14 22:40 UTC 版)

| ズルチン | |

|---|---|

|

|

|

(4-Ethoxyphenyl)urea |

|

|

別称

Sucrol; Valzin; Dulcine

|

|

| 識別情報 | |

| CAS登録番号 | 150-69-6  |

| PubChem | 9013 |

| ChemSpider | 8663  |

| UNII | 8U78KF577Z  |

| EC番号 | 205-767-7 |

| KEGG | C19415  |

| RTECS番号 | YT2275000 |

|

|

|

|

| 特性 | |

| 化学式 | C9H12N2O2 |

| モル質量 | 180.2 g mol−1 |

| 外観 | 白色の針状 |

| 融点 | 173.5 °C |

| 沸点 | 分解 |

| 水への溶解度 | 1.25 g/L (25 °C) |

| 溶解度 | アルコールに溶ける |

| log POW | 1.28 |

| 危険性 | |

| 半数致死量 LD50 | 1900 mg/kg (ラット, 経口) |

| 特記なき場合、データは常温 (25 °C)・常圧 (100 kPa) におけるものである。 | |

ズルチン(dulcin)とは、4-エトキシフェニル尿素の慣用名である。かつて安価な人工甘味料として、当時高価であった砂糖の代用として用いられていたものの、毒性が問題になったために、多くの地域で使用禁止されていった。しかし、安価で合成も容易であるため、毒性が明らかになり先進国で使用禁止されてからも日本では使用が続けられたり、日本で禁止されてからも中華人民共和国など一部の国で使用されている。

なお、名称は似ているものの、アマチャの甘み成分であるフィロズルチンとは別の物質である。

ヅルチンとも表記される[1]。

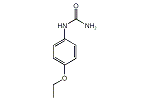

構造と物理化学的性質

ズルチンは、C9H12N2O2の化学式で表せる有機化合物である。尿素のアミノ基の1つに、4位の水素がエトキシ基に置換されたベンゼンが結合している。この構造があるために、ズルチンの分子には、ある程度の極性が存在するものの、水にはほとんど溶けない[2]。一方、エタノールやアセトンには溶け易い[2]。

なお、ズルチンは常温常圧で、無色または白色の固体として存在する。

甘味

ヒトがズルチンを味わうと、俗に「砂糖」として知られるスクロースの約250倍の甘味を感ずる。さらに、人工甘味料のサッカリンと違って、ズルチンには苦い後味が無い。

このため、しばしば幼児などがズルチンを致死量以上に経口摂取して死亡した。

毒性

ズルチンには明らかな毒性が有り、ヒトが経口摂取すると、急性の肝機能障害を起こす場合がある。最悪の場合には、ズルチンの経口摂取によって、ヒトが急性毒性で死亡し得る[3]。

発がん性に言及されることもあるがこれは確認されておらず、IARC発がん性リスク一覧においてズルチンは「グループ3」(ヒトへの発がん性の有無について分類できない)に位置付けられている[4][5]。

歴史

1884年にドイツで、ヨーゼフ・ベルリナーバウ(Joseph Berlinerbau)により合成され、1891年に商業的な生産が開始された。ズルチンの製造に要するコストも低かったため、例えば、太平洋戦争で敗戦した日本では、砂糖が高価であった事も手伝って、安価な甘味料としてズルチンは大量に使用された[6]。なお、日本では1946年7月4日にズルチンの販売が正式に許可された[7]。しかし、遅くとも1951年にはフィッツヒューらによってズルチンはその毒性を指摘されていた[8][9]。その後、アメリカでは動物実験で慢性毒性が認められたなどの結果に基づき、1954年に使用を禁止し、その他の先進国もズルチンの使用を禁止していった。

これに対して、日本は国内でズルチン中毒の死亡例すら出ていた[3]のにもかかわらず、ズルチンの使用禁止措置を講じなかった。日本がズルチンの食品添加物としての指定を削除したのは1968年7月3日で[10]、ズルチンの食品への添加が全面的に禁止されたのは1969年1月1日である。なお、その後も中華人民共和国から日本に輸入した食品からズルチンが検出された事例が出るなど[2]、一部の国では安価な甘味料としてのズルチンの食品への使用は続いているため、ズルチンの食品への使用禁止措置後も、検疫所などでは輸入食品にズルチンが使用されていないかの検査が続けられている[2][注釈 1]。

ズルチン中毒の事例

日本でのズルチンの中毒事例の一部を紹介する。

- 1947年 - 幼児が5 gのズルチンを舐めて死亡した。

- 1963年 - 両親の留守中に、ズルチンを大量に舐めた子供2人が死亡した。

- 1966年 - 島根県安来市の農家が

代満 [注釈 2]の際に、餡つけ餅[注釈 3]を作り、これに甘味料としてズルチンを大量に加えた結果、それを食べた家族6人が中毒を起こし、73歳の老女が死亡した[3]。

関連項目

- チクロ - 人工甘味料である。一時、発ガン性を疑われためアメリカや日本で食品への使用禁止措置が行われた(日本は1969年11月5日に食品添加物としての指定を削除した[10])ものの、追試の結果無害だとして多くの国で食用に使用されている。

- 酢酸鉛 - 食品添加物ではないものの、これもヒトは甘味を感ずるため、鉛中毒の原因となったとも言われる。

脚注

注釈

- ^ 参考までに、この日本でのズルチンの検査は、21世紀初頭においても続けられている。例えば、この検査のために、ズルチンの標準品が必要な場合もあり、日本国内でもズルチンの入手自体は可能である。

- ^ 島根県などにおいて、代満(しろみて)とは、田植えが終わった事を意味する言葉である。

- ^ 島根県における「餡つけ餅」とは、米粉を原料にした蒸し団子を、ソラマメの餡で包んだ菓子である。

出典

- ^ 終戦直後の日本p89、2015年6月22日発行 彩図社

- ^ a b c d ズルチン標準品、和光純薬工業

- ^ a b c “ズルチンによる食中毒事件”. 食品衛生学雑誌 10 (2): 112-113. (1969). doi:10.3358/shokueishi.10.112.

- ^ “Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–130”. 2022年2月9日閲覧。 "Dulcin"として。

- ^ “Dulcin (IARC Summary & Evaluation, Volume 12, 1976)”. 2022年7月10日閲覧。 ラットで良性の腫瘍が見つかった例が2例のみ、としている。

- ^ 戦後生活文化史 尾崎秀樹・山田宗睦

- ^ 岩波書店編集部 編『近代日本総合年表 第四版』岩波書店、2001年11月26日、354頁。ISBN 4-00-022512-X。

- ^ 谷村 顕雄 『食品添加物の実際知識(第4版)』 p.14 東洋経済新報社 1992年4月16日発行 ISBN 4-492-08349-9 ・妹尾 昇 (1968). “食品衛生研究”. 食品衛生研究 18 (9).

- ^ O.G. Fitzhugh, A.A. Nelson, J.P. Frawley (1951). “A Comparison of the Chronic Toxicities of Synthetic Sweetening Agents” (英語). Journal of the American Pharmacists Association (Scientific Edition) (American Pharmacists Association) 40 (11): 583–586.

- ^ a b 谷村 顕雄 『食品添加物の実際知識(第4版)』 p.13 東洋経済新報社 1992年4月16日発行 ISBN 4-492-08349-9

外部リンク

- 昭和44年版厚生白書→「第二章 環境衛生の向上」(ズルチン規制についての記述あり)

- 世界で一番甘い化合物(1) - 有機化学美術館

「ズルチン」の例文・使い方・用例・文例

- ズルチンという人工甘味料

ズルチンと同じ種類の言葉

- ズルチンのページへのリンク