岡崎三蔵(おかざきさんぞう ?-?)

岡崎家は、代々徳島藩絵図作成関わり、四代の三蔵は徳島藩測量方であった。

祖となる岡崎治兵衛(1617-1700)は、長崎で樋口権右衛門の門人となり、規矩術の指導を受けていたが徳島藩の誘いを受け、それ以後正保国絵図、徳島城下絵図の作成にあたった。

岡崎三蔵は、寛政 9年(1797)に藩の測量方となり、領内全域の国絵図作成に着手し、43年後の弘化2年(1845)にこれを完了した。後半には子の夫左衛門も絵図作成に携わった。三蔵は、この絵図作成にあたって、「南阿量地法国図付図録」を著し測量の方法について詳細に記述している。それらの内容から見ると岡崎三蔵親子の測量術は、樋口権右衛門に連なる金沢勘右衛門を師として津軽藩に仕え、同藩の実測絵図を作成した清水貞徳の流れを汲むものと推測されている。

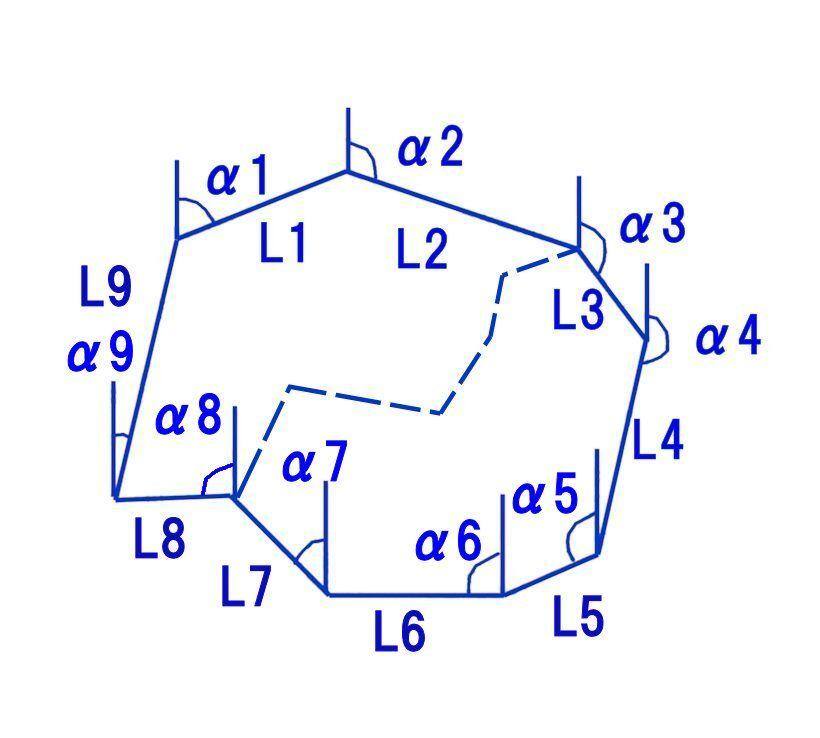

測量器具としては、磁石のほかコンパス、振り下げ矩、間棹、間縄や見盤などが使われ、廻り検地(平板測量の複導線法にあたる)が用いられた。測量は岡崎三蔵が中心になって行われたが、複数の測量隊が編成され、山瀬佐蔵、森清助、そして子の(夫左衛門)宣平も担当した。

絵図は、阿波国内580余の村々で測量を行い、縮尺約1,800分の1の村絵図を作成し、それを郡図(約18,000分の1)とし、さらに国絵図(約45,000分の1)に編集した。

阿波国絵図は天保2年(1831)に完成し、続いて淡路国絵図の作成にあたり、これは弘化2年(1845)に完成した。作成した国絵図は膨大なものであったが、戦災で多くを失ったので、残されたものは数少ない。

絵図作成の最中の文化 5年(1808)、伊能忠敬の測量隊がこの地を訪れたとき、三蔵はその測量方法を確かめようと、手下のものを助手として、あるいは漕ぎ手として使わし、後に藩主からの下問に対して、特に目新しい方法はなかったと報告したという。

角α1、辺L1などを順に測量しながら進む

- 岡崎三蔵のページへのリンク