恒星までの距離をはかる

100光年より遠い星は、絶対光度を利用して距離をはかる

地球の軌道(きどう)の大きさを使って、どのように恒星までの距離をはかるのでしょうか?その方法は、三角測量とまったく同じやり方ですが、基準となる一辺として地球の公転軌道半径を使います。しかしながら、この方法ではかれる恒星までの距離は、およそ100光年程度です。それよりも遠い恒星までの距離は、その星の明るさ(絶対光度)を利用する方法があります。この方法により、人類が見る宇宙はさらに広がってきました。

星の見かけのずれを利用した、年周視差による恒星までの距離の測定

ある時期にある星を観察し、その半年後にまた同じ星を観測すると、距離が近いほどその見かけの位置がずれて見えます。たとえば手に鉛筆を持って、片目ずつ交互に見ると、その位置が背景に対してずれて見えるのと同じ現象で、このときのずれた角度の半分を「視差」といいます。このように、半年後の星の見かけのずれの角度を測定し、地球の軌道半径を基準にして、その星までの距離を計算します。

見かけ上でない本当の光度がわかれば、その星の距離が算定できる

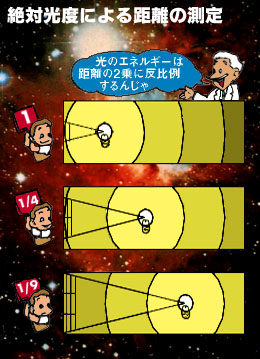

100光年よりも遠い恒星の距離を測定する場合は、その星の光の強さ(光度)によって「光のエネルギーは距離の2乗に反比例して弱くなる」ことを利用して計算します。しかし、地球から観測される星の光は見かけの光度であり、光の弱い星の遠くにあるとはかぎりません。もしその星の本当の光度(絶対光度)がわかれば、見かけの光度との比較でその星までの距離が計算できることになります。100光年以内の距離の確定している星の分析・研究により、絶対光度を知るための2つの方法が発見されました。星のスペクトル(色)による方法と、変光星の周期と絶対光度の関係による方法です。

Weblioに収録されているすべての辞書から恒星までの距離をはかるを検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

全ての辞書から恒星までの距離をはかる

を検索

全ての辞書から恒星までの距離をはかる

を検索

- 恒星までの距離をはかるのページへのリンク