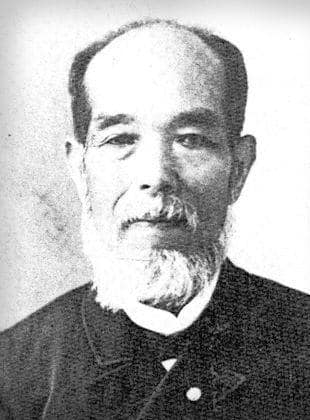

小林一知(こばやしかずとも 1835-1906)

福岡の人、最後の咸臨丸艦長、第2代中央気象台長。

小林一知は、戊辰戦争時は荒井郁之助らとともに行動をともにし、咸臨丸の最後の艦長となった人である。

明治2年民部省(のち内務省)に出仕、測量事業を担当した。明治7年には内務省土木寮で河川測量を担当していたが、部下30数名とともに工部省測量司に転任し、東京府下の小区域測量などに従事した。

その後工部省測量司は、明治7年の内務省発足とともには同省に吸収され、地理寮となった。明治10年、地理寮は改称されて内務省地理局となり、小林一知は岩橋教章、阿曾沼次郎、館潔彦らとともにここに在籍した。地理局測地課長、地理局第4部観測課長兼調査編暦課長を歴任し、三浦清俊、荒井郁之助ともに海軍観象台の経度決定を担当した(明治19年 1886)。

気象業務のことでは、測候所の増設、暴風警報の・天気予報の創業になどに当たり、のちに戊辰戦争で一緒に戦った荒井郁之助の後を受けて第2代中央気象台長となった。

小林一知の測量業務にかかるものが現在も残されている。

内務省地理局は明治16年(1883)に宮城県の一部で金環蝕が見られることから、当地で経緯度測定の準備をしたが、雨天のため観測できず、11月に仙台に移って経緯度観測を行うことになった。緯度測量を内務省御用掛だった小林一知と地理局雇の杉山正治が担当した。そのときの(経緯度)標石が現在も現地に残されている。

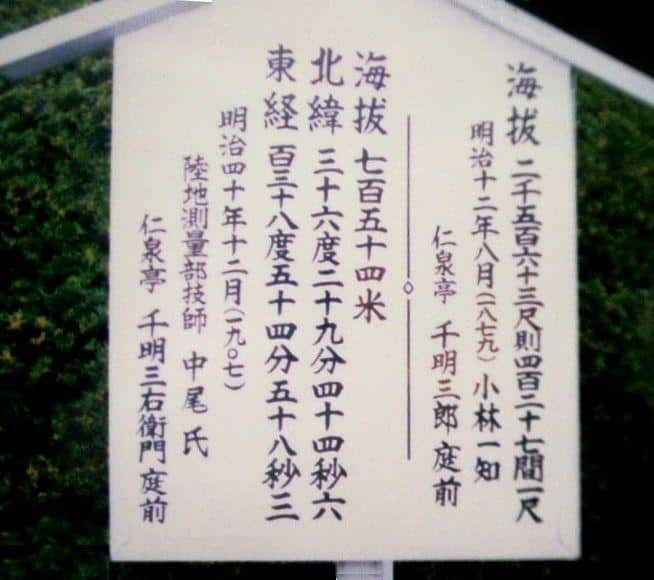

また、測量の目的など詳細は不明だが、群馬県伊香保温泉の「千明(ちぎら)旅館」前には一枚の看板があって、それによると明治12年に小林一知が、当地で標高測量をしたとある。

- こばやしかずとものページへのリンク